鯨肉と鯨油の健康増進機能がフレイル予防に役立つ可能性を解説

鯨肉と鯨油の健康増進機能がフレイル予防に役立つ可能性を解説

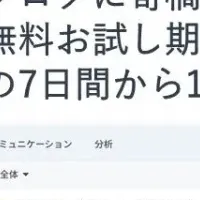

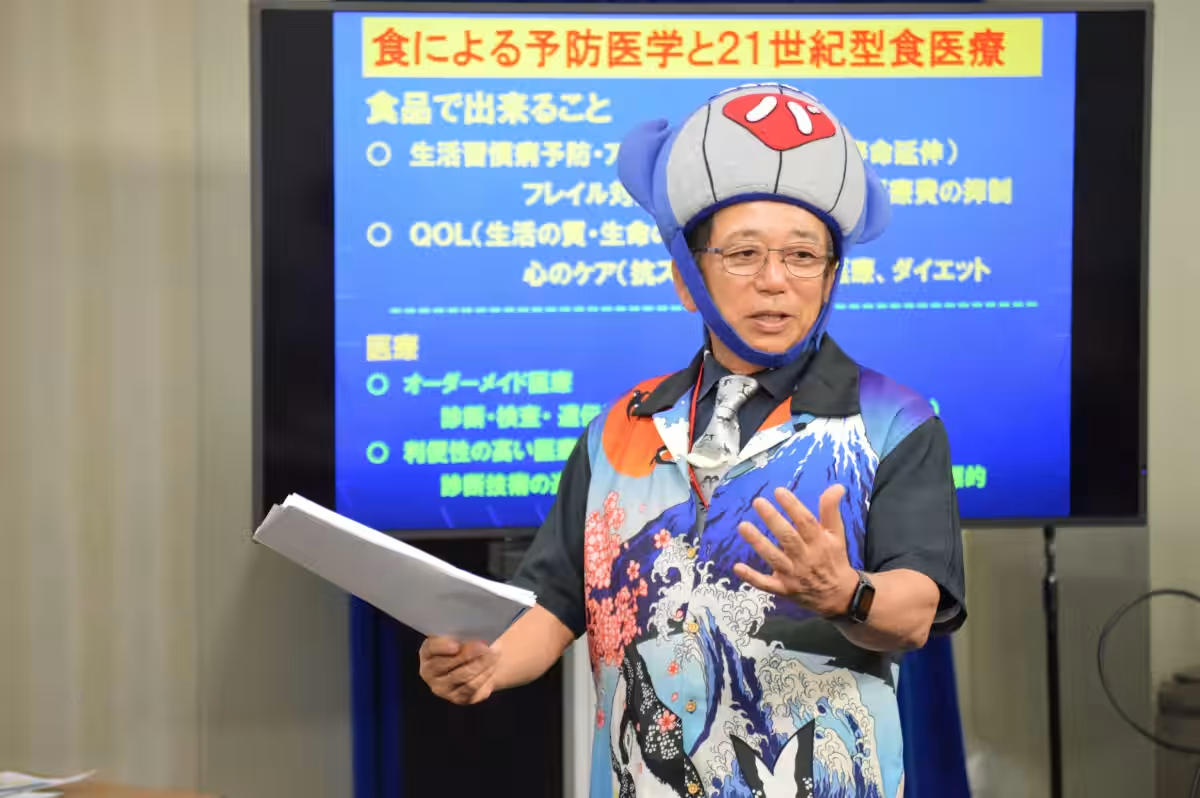

2025年9月25日、一般社団法人日本捕鯨協会は厚生労働省記者クラブにて、鯨肉および鯨油が持つ健康増進機能についての最新研究成果を発表しました。これには湘南医療大学の塩田清二教授や早稲田大学の矢澤一良先生、共同船舶株式会社の所英樹社長が登壇し、鯨の健康効果とフレイル予防の可能性について談義しました。

今回の発表では「バレニン」と呼ばれるイミダペプチドが鍵となる成分として取り上げられ、主に抗酸化作用や持久力を向上させる効果が確認されました。特に海洋生物から得るこれらの栄養素は、現代社会で増加するフレイル(加齢による虚弱状態)や生活習慣病への対策として期待されています。

鯨肉に含まれるバレニンの効果

湘南医療大学の塩田教授によると、バレニンは高い抗酸化作用を持ち、運動能力や集中力の向上、睡眠の質改善に寄与します。また、高齢者においては認知機能を向上させ、ストレスや抑うつ症状を軽減する効果もありました。特に高校生アスリートを対象とした臨床試験では、58.1%の参加者が疲労感の改善を報告し、55.9%が睡眠の質が向上したと回答しています。

鯨油の機能性

また、鯨油にはDPAやEPA、DHAといったオメガ3脂肪酸が多く含まれており、これが生活習慣病の予防に寄与することが実験で示されています。動物実験では、鯨油の摂取により中性脂肪や肝臓内の脂肪が減少し、美容や育毛への効果も期待されています。最近の研究では皮膚への塗布による育毛効果が確認されており、鯨油の新たな応用の可能性が示唆されました。

持続可能な捕鯨と海洋生態系

日本捕鯨協会の谷川理事長は、持続可能な捕鯨が日本の食文化を守り、環境負荷の軽減にも寄与することを強調しました。鯨を適切に利用することは生態系の管理にもつながり、海洋資源の保全や漁業文化の維持に重要です。さらに、鯨の過剰な保護が逆にアニサキスの増加を招くことも指摘されています。

マリンビタミンの新たな視点

早稲田大学の矢澤先生によれば、フレイルや生活習慣病が現代社会において拡大する中で、鯨に含まれる「マリンビタミン」が新たな健康概念として注目されています。これには、オメガ3脂肪酸やバレニンが含まれており、抗酸化作用により疲労回復や心身の健全化を促す可能性があります。

結び

最新の研究成果を受けて、鯨肉や鯨油が持つ健康増進機能により、加齢による心身の健康維持が期待されるとともに、持続可能な資源としての利用の重要性も再認識されました。伝統的な食文化や新しい健康の観点を融合させることで、日本の未来の食生活が豊かになっていくことでしょう。

トピックス(グルメ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。