東京の公立小学校における移民児童のスポーツ実態調査の結果とは

東京の公立小学校における移民児童の運動実態調査の結果

2023年10月、笹川スポーツ財団(SSF)は、東京都港区赤坂の公立A小学校と共同で、国際化が進む公立小学校での子どもたちの運動やスポーツ実態に関する調査を実施しました。この調査は、特に外国にルーツを持つ子どもたち(以下、移民児童)の運動状況とそれに関する課題を探るもので、注目を集めています。

調査に参加したのは、1年生から6年生までの児童とその保護者で、結果は日本人児童と移民児童の間に明確な差異が存在することを示しています。特に、移民児童が日本人児童と比べて学校でのスポーツ参加が少ないことが分かりました。

調査結果のポイント

1. 体育の授業での水泳人気

調査では、移民児童が体育の授業で特に水泳を好む傾向が見られ、日本人児童の61.8%に対し、移民児童の75.9%が水泳を「好き」と回答しています。しかし、器械運動に対する関心は低く、マット運動や鉄棒では日本人児童の方が好まれる傾向がありました。これは、文化的背景や経験の差が影響していると考えられます。

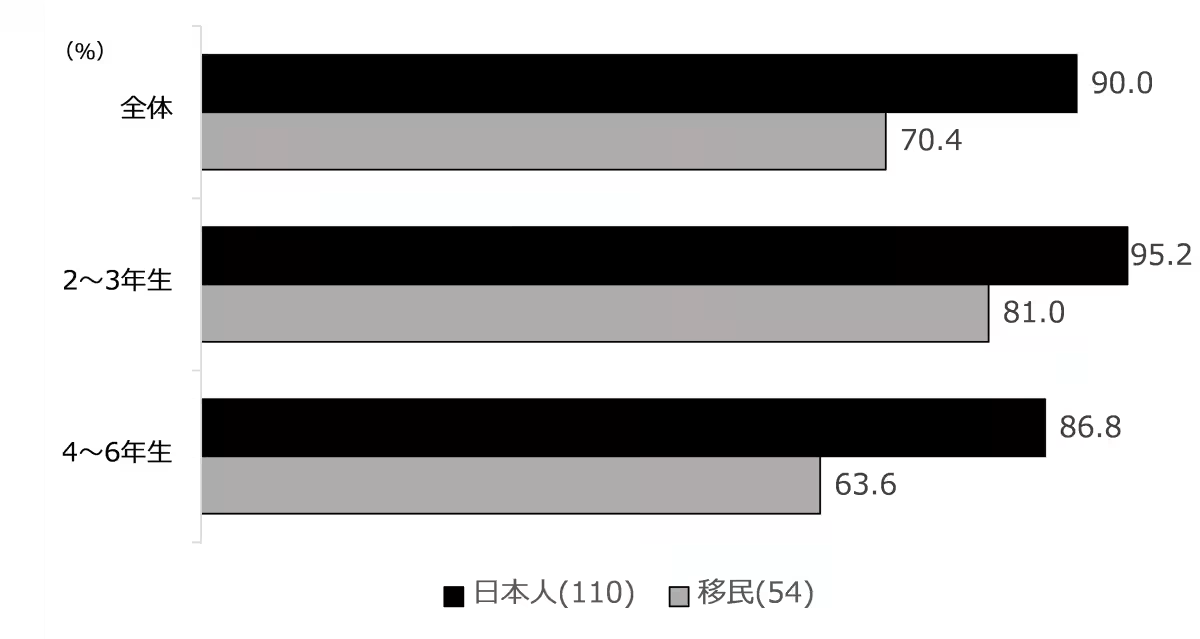

2. 移民児童の運動実施率が低い

学校でのスポーツや運動遊びの実施率は、日本人が90.0%であるのに対し、移民は70.4%と約20ポイントの差があります。高学年になるほど差が顕著で、特にドッジボールやおにごっこでは顕著な属性別の実施率が見られました。これにより、移民児童が学校内での活動に参加しにくい現状が明らかになりました。

3. 体力テストに見る影響

体力テストの結果では、日本人児童と移民児童の間に有意な差が見られる項目があり、特に反復横跳びや20mシャトルランにおいて差が顕著でした。これは、運動経験や体格の違いだけでなく、体力テストのルールを理解する難しさも影響している可能性があります。

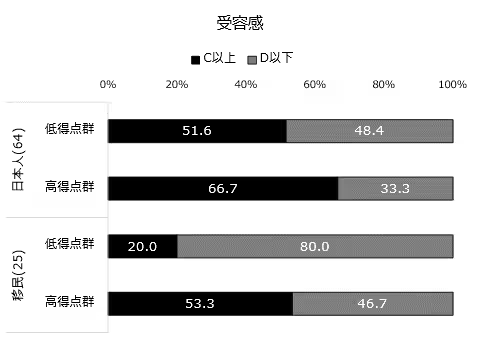

4. 運動に対する受容感の重要性

体力テストの結果には、移民児童が「先生や友だちからほめられる」経験が関連していることも明らかになりました。運動経験が少ない移民児童は、体力テストの結果が振るわないことが多く、言語的な課題も重なり、運動に対する自信を持ちにくい状況が浮き彫りになっています。

社会全体でのサポートが求められる

今回の調査からは、移民児童が日本の公立小学校で楽しみながら運動に取り組む環境を整える必要性が浮かび上がりました。学校だけでなく、コミュニティ全体での理解や協力が欠かせません。

今後、移民児童を含む全ての子どもたちが安心してスポーツに参加し、楽しむことができる環境を作るために、教育機関だけでなく、家庭や地域社会が一体となることが重要です。この取り組みが、未来の社会をより豊かにするでしょう。

詳細な調査結果や今後の展望については、公式ウェブサイト笹川スポーツ財団をご覧ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。