日本海溝でのテクトニック微動を機械学習で捉える新手法

日本海溝でのテクトニック微動を機械学習で捉える新手法

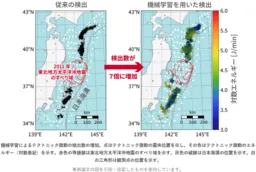

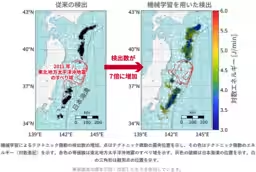

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)と東北大学の研究チームが、日本海溝におけるスロー地震の一種であるテクトニック微動を高精度で検出するための新しい解析手法を開発しました。この最新技術を用いることで、8年間にわたる地震波形データを解析し、従来の方法と比較して実に7倍のテクトニック微動を検出することに成功しました。

スロー地震とテクトニック微動の意義

地震は、プレート境界に蓄積された地殻のひずみが断層すべりによって解放される現象で、特にスロー地震は通常の地震とは異なり、断層がゆっくりと動いて起こります。テクトニック微動は、スロー地震の一形態であり、通常は2Hzから8Hzの周波数で発生する微弱な震動です。この微動は地震観測網で捕捉可能ですが、従来の方法ではその明確な検出が難しい問題がありました。

研究の進展

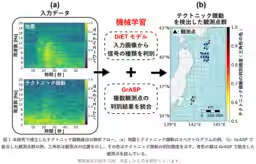

この研究では、機械学習を利用して地震波形を解析する新たなフローを確立しました。特に、DiET(Discriminator for Earthquake and Tremor)というモデルを用いて、地震波形を分類し、テクトニック微動の高精度な検出を実現しました。このモデルは、150の観測点のデータを活用して学習しており、97%以上の精度を誇ります。

さらに、GrASP(Graph-based Associator with Signal Probability)と呼ばれる手法を用いて、複数の観測点から得られた検出結果を統合しています。この手法により、地震波の減衰に伴う判別精度の低下を考慮しながら、正確な震源決定が可能になりました。

8年間のデータ解析の成果

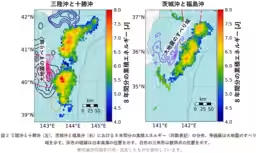

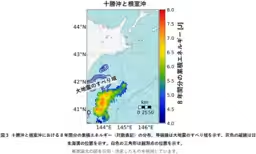

これらの手法を駆使し、2016年から2024年にかけて収集された地震波形データを解析した結果、テクトニック微動の検出数は従来の手法に対し7倍も増加しました。さらなる解析では、大地震発生区域とテクトニック微動の発生地点が相補的に分布していることが明らかになりました。このことは、スロー地震がどのように大地震につながるのかを理解するための重要な手がかりとなります。

観測網の一部では、テクトニック微動がまったく検出されていない領域も存在し、特にこれらの領域はひずみが蓄積され続けている可能性があります。この知見は、今後の地震活動予測に大きな影響を与えると期待されています。

今後の展望

この研究の結果をもとに、今後も日本海溝でのテクトニック微動のモニタリングを継続し、詳細な活動様式の解析を進めていく予定です。加えて、開発したシステムを他の観測網に適用し、より広範な範囲でのテクトニック微動の調査を行うことを目指しています。

研究者情報

研究を牽引しているのは、産総研活断層・火山研究部門の寒河江皓大特別研究員をはじめ、東北大学の加納将行助教らのチームです。彼らの知見は、地震学の発展に寄与し、幅広い応用が期待できます。

論文は「Journal of Geophysical Research: Solid Earth」にも掲載されており、さらなる詳細な情報が公開されています。今後の研究に注目が集まっています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。