曖昧な指示による混乱を解消するための言語化の重要性

曖昧な指示が職場で引き起こす混乱

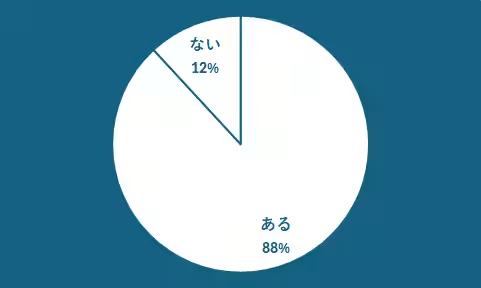

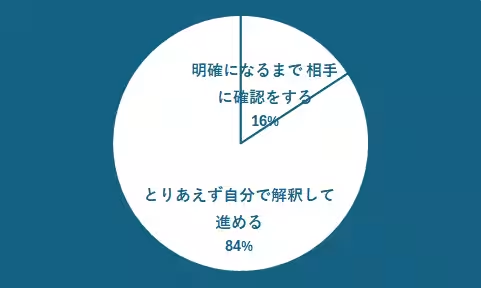

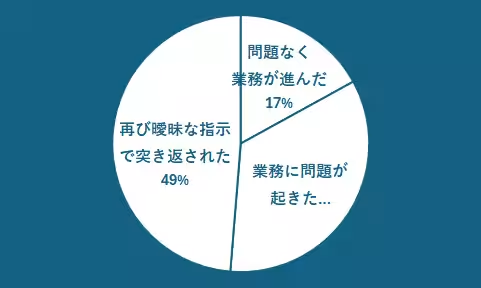

近年、多くの職場で見られる問題が、指示の曖昧さによる混乱です。言語化コンサルタントの木暮太一氏による独自調査によると、88.1%の人が曖昧な指示を受けた経験があり、84.2%の人がその指示について確認せず、自己流の解釈で対応していることが明らかになりました。これは、意図や目的が不明確な状態で業務を進めざるを得ない状況を示しています。

このような職場環境では、指示を受けた側が独自に解釈をしなければならず、その結果、業務に支障が出たり、再指示が入ってくることが頻繁に発生します。34.3%の方が実際に業務に支障をきたしたと答えていることからも、この問題の深刻さが浮き彫りになっています。

自己流解釈の落とし穴

「自己流解釈」とは、曖昧な指示を受けた際に、受け手が独自に判断して進めることを指します。一見、主体的な行動と捉えられがちですが、実は多くの時間と労力を無駄にしてしまう原因にもなるのです。

木暮氏は、この“見えないコスト”に目を向けることが重要だとしています。組織内では、曖昧なまま進めた業務が再指示として戻ってくることが多々あり、この労力は無駄に終わることが多いのです。加えて、個人レベルの生産性が低下するだけでなく、組織全体に大きな影響を及ぼす可能性も秘めています。

曖昧さの根源

調査を受けて、木暮氏は曖昧な指示が生まれる背景にはいくつかの要因があると分析しています。まず、指示を出す側の言語化の不足です。意図や目的をしっかりと伝えずに指示を出すと、受け手は混乱してしまいます。また、受け手が確認することを躊躇う心理的障壁や、暗黙の了解に頼る文化も大きな要因です。

特に、「質問するのは恥ずかしい」、「良くないイメージを持たれたくない」といった気持ちは、多くの人が持つもので、このような状況が益々問題を深刻化させています。

解決策としての言語化プログラム

木暮氏は、こうした問題解決のために言語化プログラムを提案しています。このプログラムは、明確なコミュニケーションを促進するためのもので、以下のポイントに重きを置いています:

- - 1on1面談の質的向上:上司と部下のコミュニケーションを改善し、潜在的な課題を早期に発見します。

- - 質問力のトレーニング:表面的な言葉から真意を引き出すための技巧を学びます。

- - 安心感の醸成:メンバーが自分の考えを自由に表現できる文化を育むための具体的な手法。

このプログラムを導入した企業からは、「業務プロセスが円滑になった」「コミュニケーションの質が上がり、社員の定着率も改善した」など、具体的な成果を報告が寄せられています。

まとめ

木暮太一氏の調査と提言は、曖昧な指示による混乱をただ黙視するのではなく、明確な言語化によって職場環境を改善する必要性を強調しています。今後、企業がこの問題に向き合い、適切なコミュニケーション戦略を築くことで、業務の効率化と生産性の向上が期待できるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。