埼玉県南東部の地下構造を3次元で可視化した地質調査

地下構造の3次元可視化がもたらす新たな洞察

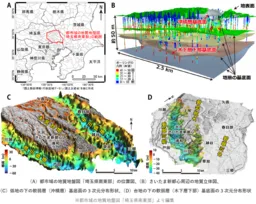

最近、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)は、埼玉県南東部の地下地質構造を3次元で可視化した資料を公開しました。これにより、首都圏に近いこの地域の地下構造がどのようになっているのかが、より明らかになりました。特に、さいたま新都心などの主要都市の地下には軟弱な地層が存在し、今後の都市計画や防災対策において重要な情報が提供されています。

地質調査の背景

埼玉県南東部は都市化が進んでおり、また直下型地震による大きな被害が予想される地域でもあります。そのため、地下構造を理解することは非常に重要です。産総研は、埼玉県環境科学国際センターの協力を得て、1万地点以上のボーリング調査データを解析しました。これにより、地下数十メートルまでの地質構造を3次元で視覚化することに成功しました。

軟弱層の分布とその影響

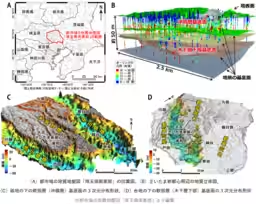

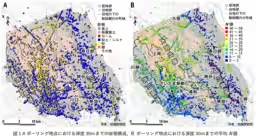

この調査によって、埼玉県南東部の低地には沖積層と呼ばれる軟弱な地層が広がっていることが判明しました。これらの沖積層は最終氷期に形成された地形を埋めるように分布していますが、従来の見解では想定されていなかった台地部分にも軟弱な地層が存在することが明らかになりました。

特に、荒川低地の沖積層は泥層を主体としつつ、砂層を含む傾向があります。これに対し、中川低地では泥層が圧倒的に多く見られ、地盤の強度を示すN値が5以下という結果が出ています。こうした情報は、地震による揺れの増幅や地盤沈下のリスクに影響するため、非常に重要です。

大宮台地の軟弱層

今まで台地は地盤が良いとされてきましたが、今回の調査により、荒川低地と中川低地に挟まれた大宮台地の地下にも軟弱層が広がっていることが確認されました。この軟弱層は、約14万年前の氷期に形成された古い谷を埋めるように分布しており、台地にもかかわらず地盤の強度が低いことが明らかになりました。具体的に、さいたま市浦和区付近では平均N値が10前後であり、荒川低地と同様の数値を示しています。

期待される活用方法

これらの調査結果は、ハザードマップの作成や都市計画に活かされることが期待されています。都市の発展に伴い、地下インフラも重要な要素となってきていますので、こうした地質情報は建設や土木設計に大いに役立つでしょう。また、今後の地震対策や防災計画においても、3次元で可視化された地質図が重要な指標となります。

まとめ

地質調査による3次元可視化は、新たな視点から埼玉県南東部の地下構造を理解する手助けとなります。これからの都市計画や防災対策において、これらの情報がどのように活用されるかが注目されます。

詳しい地質地盤図は、産総研地質調査総合センターのウェブサイトにて確認できます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。