バーチャルコミュニケーションで進化する自己開示のメカニズム

バーチャルコミュニケーションで進化する自己開示のメカニズム

最近の研究により、バーチャルリアリティ(VR)やビデオ通話を用いたオンラインコミュニケーションが、リアルでの対話よりも個人的な感情を開示する効果が高いことが示されました。この研究は、早稲田大学を中心とする専門家の研究グループによるもので、自己開示のメカニズムに新たな光を当てています。

研究の背景と目的

教育や職場などの多様な場面で、オンラインコミュニケーションが急速に広がっています。自己開示は、人間関係を構築し、維持する上で欠かせない要素とされており、オンラインとリアルなコミュニケーション間でその違いを理解することが、新たなコミュニケーションツールの考案において非常に重要です。

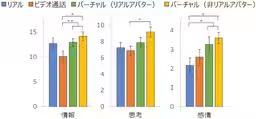

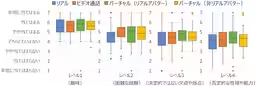

今回の研究では、リアル面談、ビデオ通話、そして二つのバーチャル形式(本人に似たリアルアバターと似ていない非リアルアバター)を用いて、自己開示の度合いを比較しました。

研究の発表と主な成果

この研究の結果、バーチャルな場(特に非リアルアバター)での自己開示の度合いは、対面での対話よりもかなり高いことがわかりました。特に、感情面の自己開示では、バーチャル環境での発話が1.5倍以上多くなりました。一方、ビデオ通話はリアル対話とあまり違いは見られませんでした。

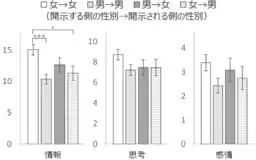

また、性別による組み合わせの影響も顕著で、特に女性同士の対話で自己開示が最も高いという結果が得られました。これは既存の研究結果とも一致しており、コミュニケーションにおける性別の重要性が確認されました。

研究方法とデータ収集

研究には72ペアの参加者(合計144人)が参加し、各自に設定された環境で自己開示に関する対話を行いました。対話中の言語行動や非言語行動、さらに生理的反応を観察し、参加者自身による認識調査も実施されました。これにより、自己開示がどの程度進むのか、言語的・非言語的なデータを通じて詳しく分析されました。

結論と今後の可能性

この研究は、コミュニケーションの場としてのバーチャル空間が与える影響について新たな視点を提供します。特に、自己開示が高まることで、精神的健康の向上や、カウンセリングといった面での応用が期待されるという点に注目が集まります。

バーチャル空間は、他者との率直なコミュニケーションを促す可能性を持つため、ビジネスシーンでの人間関係や社員育成にも活用されるかもしれません。

課題と未来への展望

ただし、本研究ではアバターの性別や親密度による影響は限定されているため、今後はこれらの要素を考慮した研究が必要でしょう。また、親しい間柄でのコミュニケーションにおいても異なる結果が得られる可能性があるため、さらなる探求が求められます。

この研究の結果は2025年に『Behaviour & Information Technology』に掲載される予定で、今後の自己開示研究の進展が期待されています。特に、バーチャル環境が与える心理的影響や効果的なコミュニケーションの推進が、さまざまな形で人々の生活に貢献することを目指しています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。