新たな気候変動指標と大気中酸素の微小変動についての研究成果

大気中酸素の微小変動が示す新たな気候変動の指標

近年、気候変動の予測に向けた新しいアプローチが登場しました。これは、国立研究開発法人の産業技術総合研究所と地方の大学が共同で行った研究によるもので、大気中の酸素(O₂)の安定同位体比であるδ18Oatmの日内、季節、さらに経年変動を初めて測定することに成功したというものです。この画期的な発見が、気候変動の研究における新たな指標となることが期待されています。

研究の背景

大気中の酸素濃度や二酸化炭素(CO₂)濃度は、私たちの生活と自然界の活動、つまり呼吸や光合成、さらには化石燃料の消費と密接に関連しています。これらの活動は、時間帯や季節によって変動し、それに伴って大気中の成分の濃度も変わります。しかし、これまでのところ、それぞれの濃度変化がどの活動に由来するかを明確に特定することは困難でした。

そこで注目されたのが大気中のO₂の安定同位体比の測定です。特に、化石燃料の消費と生物の活動が、O₂の同位体に異なる影響を与えることが知られており、これを利用することで、O₂の変動の背後にあるメカニズムを理解する手助けになると考えられています。

研究内容

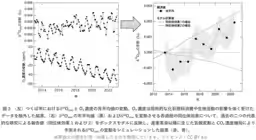

今回の研究では、つくば市における10年間の連続観測データを分析しました。研究チームは、O₂の同位体比であるδ18Oatmを精密に測定し、その日内変動や季節変動を追跡しました。この結果、δ18Oatmが大気中の他の成分、特にO₂及びCO₂とどのように関連しているかを明らかにしました。

何が新しいのかというと、観測データから得られたδ18Oatmの変動が、夏季には生物活動に由来し、冬季には化石燃料消費に起因することが示唆されました。特に、夏の昼間における光合成によるO₂放出と、夜間の呼吸によるO₂消費の影響が大きいという結果が得られました。これにより、各季節の生物活動や化石燃料の使用の影響を数値化する新たな手法が確立されつつあります。

気候変動への応用

現在、気候変動の原因を理解し評価するための指標として、大気中のO₂の変動が注目されています。既存のデータをもとにした修正が進められ、今後の研究によって具体的な指標としての活用が期待されています。この新しい手法は、地球温暖化の進行を緩和するための施策や適応策の策定に役立つと考えられています。

研究の意義

本研究は、ただのデータ収集にとどまらず、それを解析し、伝統的なデータ測定手法では測定不可能とされていた微小な変動を捉えた点に特に大きな意義があります。また、産業界や政策立案者にとっても重要な洞察を提供する可能性があります。今後もこの研究が進展し、気候変動の理解が深まることが期待されています。

興味深いのは、この技術を使って観測が続けられれば、地球温暖化の影響をより詳細に評価することができるようになる点です。完璧な答えが見つかるわけではないかもしれませんが、気候変動への理解が一歩前進することは間違いありません。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。