食中毒の原因物質BECbが細胞毒性を持つ理由を解明した画期的研究

食中毒の原因物質BECbとその細胞毒性の研究

近年、日本の研究者たちが食中毒を引き起こすウェルシュ菌(Clostridium perfringens)由来の毒素BECb(別名CPILEb)に関する重要な研究を発表しました。この研究は、日本女子大学理学部の吉田徹助教を中心に、東京都健康安全研究センターの門間千枝博士(現在は十文字学園女子大学)、京都産業大学の二宮優季博士後期課程1年、津下英明教授、東京農工大学の川野竜司教授、大阪大学の岸川淳一准教授(現在は京都工芸繊維大学)と、KFBio LLCのKarginov博士が共同で行ったものです。

1.ウェルシュ菌とその影響

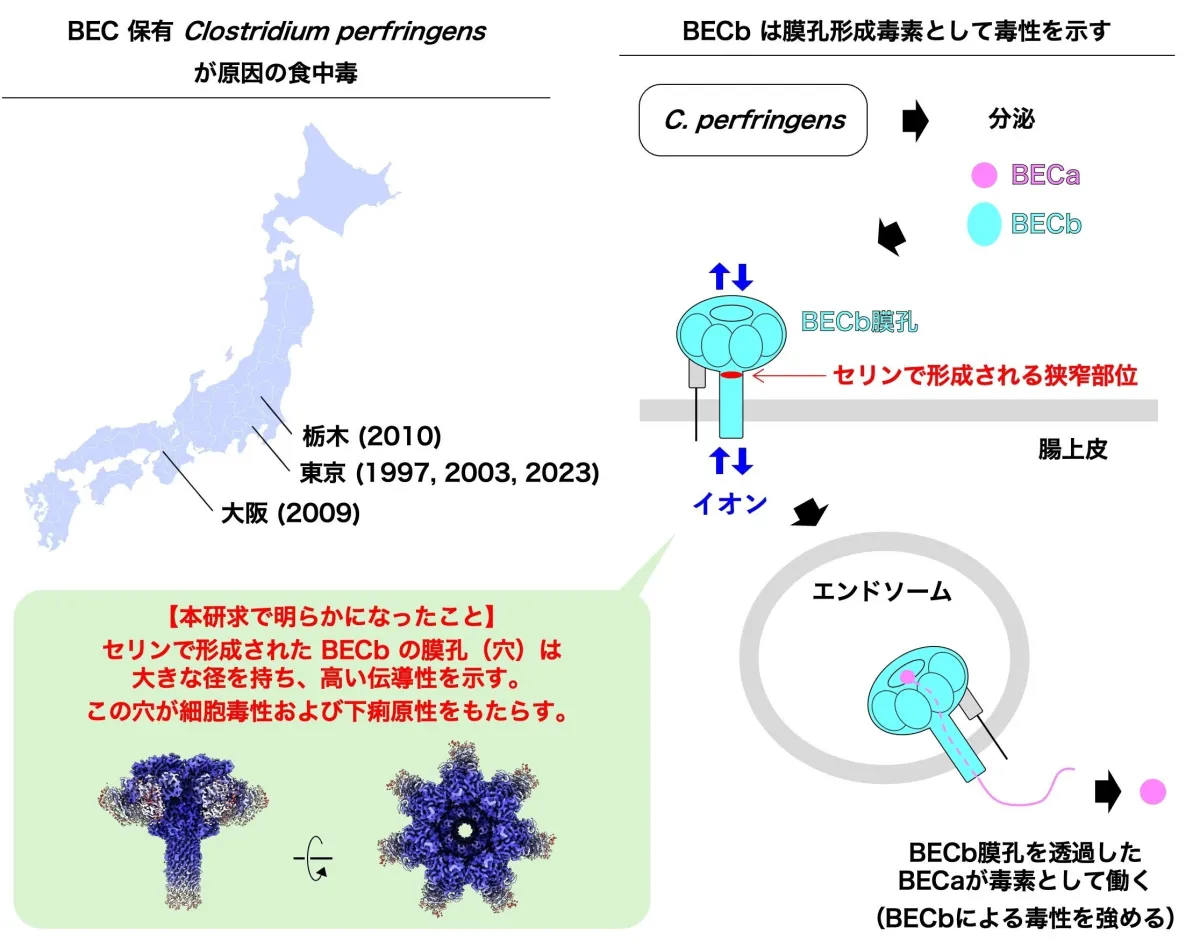

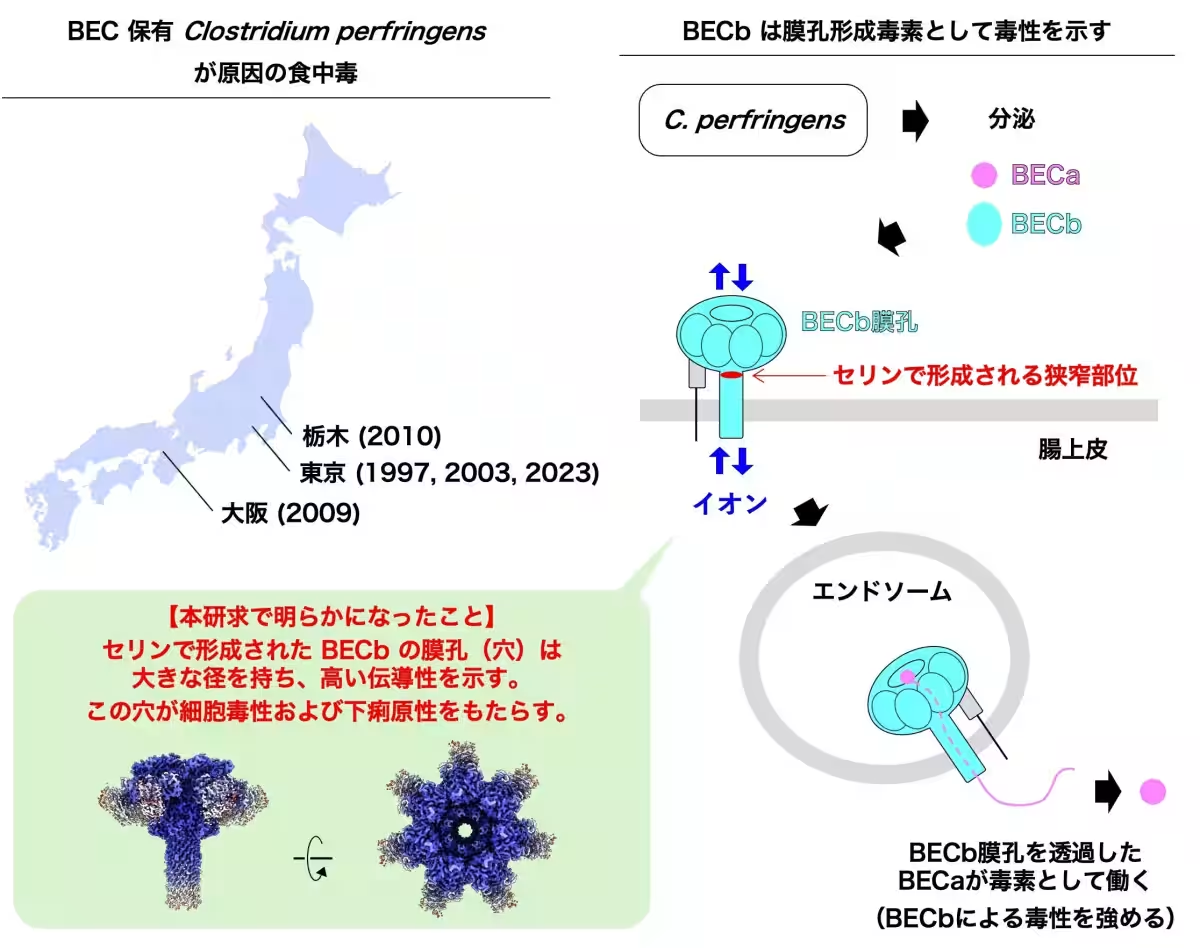

ウェルシュ菌は、しばしば食中毒の原因として知られ、その主な毒素はCPEと呼ばれるタンパク質ですが、過去の数回の集団食中毒事件においてはこのCPEが産生されていないことが判明しました。1997年の東京、2003年の東京、2009年の大阪、2010年の栃木、そして2023年の東京での事例はすべて、CPEを産生せず、代わりにBECという新たに同定されたタンパク質が原因として挙げられました。BECは二成分毒素と呼ばれ、a成分(BECa)とb成分(BECb)の2つのタンパク質から構成されています。これまでの研究ではこのBECbが主たる毒素として機能することが分かっていましたが、その具体的なメカニズムについては未解明でした。

2.BECbの毒性メカニズム

この研究では、BECbが細胞膜に形成する小さな膜孔の性質に注目しました。一般的な二成分毒素においては、b成分が細胞膜に膜孔を形成し、その孔を介して細胞に侵入しますが、BECbの場合、その構造が他の二成分毒素とは異なっていることが明らかとなりました。具体的には、BECbの胞はセリンというアミノ酸で形成されており、これが細胞に対する毒性や下痢原性を決定づけているということが判明しました。実験では、BECbのセリンをフェニルアラニンに置き換えた変異体を作製し、細胞への毒性が減少することが示されました。

3.新たな治療法の可能性

さらに、BECbの膜孔を塞ぐ化合物を用いることで、BECbの細胞に対する毒性が消失することも確認されました。これにより、BECが原因となる食中毒の診断法や治療法を開発する新たな手がかりが得られる可能性があります。

4. 연구의 파급 효과와 사회적 영향

この研究の成果は、食中毒症状を引き起こすメカニズムの理解を深めるだけでなく、今後の診断技術や治療薬の開発にも寄与することでしょう。これにより、ウェルシュ菌に対する新しい対策が講じられることが期待されています。

5. 今後の課題

尚、BECbの詳細な構造の解明は今後の課題となっており、さらなる研究が待たれます。研究者たちは、BECbの構造が明らかになることで、BECの毒性に関するより詳細なメカニズムが理解されることを期待しています。

6. 研究論文情報

本研究の成果は、雑誌「Communications Biology」に掲載されており、詳細な情報は以下のリンクから確認できます。

論文リンク

掲載日:2025年7月25日

DOI:10.1038/s42003-025-08519-5

お問い合わせ

この研究内容に関する詳しいお問い合わせは、以下までご連絡ください。

日本女子大学理学部化学生命科学科 吉田徹

TEL: 03-5981-3667

Email: [email protected]

このように、食中毒の原因となるBECbの毒性メカニズムが解明された意義は大きいものがあります。今後の研究展開にも大いに期待が寄せられています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。