がん治療への新たな展望を示すアロブジンの細胞抵抗機構を解明

がん治療への新たな展望を示すアロブジンの細胞抵抗機構を解明

東京都立大学大学院理学研究科の廣田耕志教授率いる研究チームが、がん治療薬のひとつであるアロブジンに関する細胞の抵抗機構を新たに解明しました。アロブジンは、HIVの治療にも使われてきたヌクレオシド類似体の一つで、その構造にはフッ素が含まれています。この発見は、今後の抗がん剤開発やがん治療に新しい道を開く可能性があります。

アロブジンとその課題

アロブジンはこれまでHIV治療薬としての臨床試験が行われましたが、細胞毒性の高さが問題視され、開発は中止されました。しかし、現在では、PET検査のトレーサーとして使用されるなど、注目を集めています。

アロブジンはDNAの複製過程に介入し、ウイルスゲノムに取り込まれることで複製反応を停止します。これによりウイルスの増殖を抑える効果が期待されていましたが、同時に宿主のヒト細胞がどのようにこの毒性から保護されているのか、そのメカニズムは長らく不明でした。

新たな抵抗機構の発見

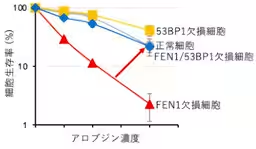

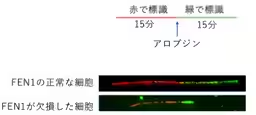

今回の研究では、広田教授の研究グループがアロブジンに関する細胞毒性を防御する因子として、FEN1というDNA複製に関与する酵素に着目しました。FEN1はDNAを切断するヌクレアーゼとして知られ、この酵素がアロブジンを効率的に除去することで細胞の毒性を低下させることが初めて示されました。

研究チームは、FEN1遺伝子を欠損させた細胞を用いて、アロブジンの毒性に高い耐性を示すことを明らかにしました。興味深いことに、FEN1欠損の細胞では、アロブジンがゲノムに残り、これが53BP1と呼ばれるDNA修復因子の異常集積を引き起こし、結果としてDNA損傷を促進することが確認されました。

研究の意義と今後の展望

この研究の発見は、FEN1と53BP1の関係性がアロブジンの細胞耐性にどのように寄与するのかの新しい理解をもたらしました。FEN1は、アロブジンの細胞毒性からの抵抗機構に重要な役割を果たしており、今後のがん治療への応用が期待されます。

加えて、FEN1遺伝子の変異や発現異常が特定のがんで見られることから、がん細胞におけるアロブジンの効果を予測するためのバイオマーカーとしての可能性も広がっています。実際、今後は患者由来の細胞を用いた研究や、固形腫瘍における効果の検討が計画されています。

期待される抗がん剤の開発

さらに、この新しいメカニズムが次世代の抗がん剤の開発につながる可能性も秘めています。FEN1のヌクレアーゼ活性に基づく薬剤が開発されれば、がん細胞に対してアロブジン感受性が増すことが期待され、これがより効果的ながん治療に結びつくと考えられています。

この研究の成果は、がん治療の新たな道筋を示すものとして、医療界に大きな波及効果をもたらす可能性があります。今後、さらなる研究が進むことで、新しい治療法の開発が加速されることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。