国際協同組合年を前に考える協同組合の未来と課題

国際協同組合年を前に考える協同組合の未来と課題

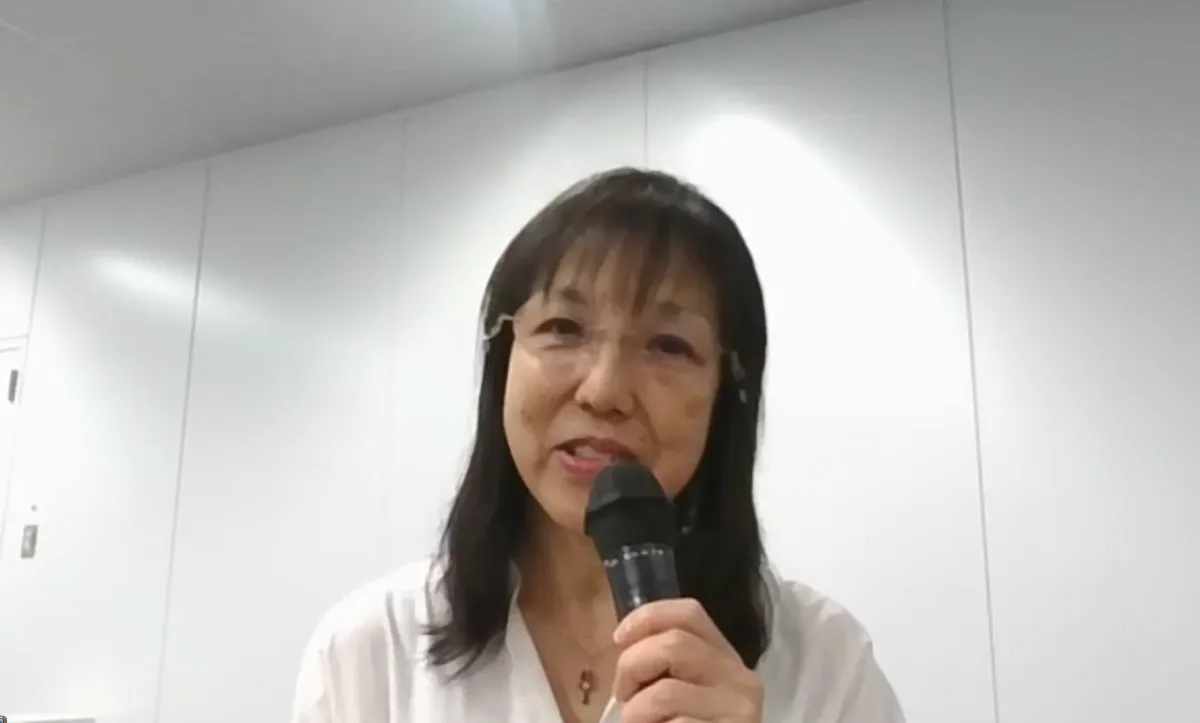

10月9日、新宿区にあるパルシステム連合会の本部で開催された学習会が、多くの参加者の関心を集めました。「国際協同組合年」をテーマに、社会学者の近本聡子氏を講師に招き、協同組合の役割や日本における課題について議論が交わされました。

協同組合とは?

近本氏は冒頭で「協同組合はビジネスツールである」と強調しました。近年、紛争や格差、環境問題といった困難な状況が多発する中で、協同組合が果たすべき役割が重要視されています。彼女は、困難に直面する人々を包摂し、経済的および社会的な発展を促進する必要性を説きました。それが「包摂」という言葉に込められた意義です。

日本の協同組合は、農協や生協など活動分野ごとに法律や制度が異なり、さまざまな形で発展してきました。戦後の日本においては、理容や保育、さらには小売業など多くの業態で協同組合が誕生しましたが、近本氏は「包摂の視点から成功もあれば失敗もある」と評価しました。

日本の生協の現状

近本氏は、日本の生協が直面する複雑な現状に言及しました。成長している部分もあれば、経済的に見合わず利用を断念する人々がいる事実も指摘されました。特に、地域活動への女性の参加減少が生協にとって大きな課題であると強調しました。社会的なつながりが薄まり、声が届かない状況が続いている現状には、改革が必要です。

未来を見据えた協同組合のあり方

少子化に見舞われる日本の将来を見据えると、協同組合は多様な人々が共存できる社会を作るために重要な役割を果たすと近本氏は主張しました。それには従来とは異なる価値観や生活様式を受け入れる姿勢が必要です。地域の人々の協力による新しい形の共同購入や、市民活動の参加が求められています。

最後に近本氏は、「多様性を包摂することができるかが、日本社会の大きな試練である」と強調し、参加者に対して「知ること」「認めること」を勧めました。これまでの活動に誇りを持ちながら、今後さらに新たな方向性を問いかける姿勢が重要だと訴えました。

パルシステムの取り組み

将来的には、パルシステムグループが協同組合の力を活用して、より良い社会づくりを進めることを約束しています。多様性を受け入れ、地域のニーズに応える活動を続けていくことで、協同組合の役割はますます重要になるでしょう。

2025年に予定される「国際協同組合年」を前に、私たちもこの協同組合の未来について考える必要があります。連帯の力を生かし、多くの人々が参加することで、より良い社会を築いていくことが求められています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。