ナノ多孔体の新合成技術がカーボンニュートラルの未来を切り開く

画期的なナノ多孔体合成技術の誕生

最近、早稲田大学の松野敬成講師らの研究チームが、ナノ多孔体の結晶性を制御する新たな合成方法を開発しました。この技術は、カーボンニュートラルの実現に資する触媒材料やエネルギー変換材料の開発において、大いに期待されています。

ナノ多孔体とは?

ナノ多孔体は、ナノメートルスケールの細孔を持つ金属酸化物材料で、触媒、吸着・分離材、エネルギー材料など、さまざまな応用が可能です。中でも注目されるのが”単結晶性ナノ多孔体”です。この材料は、単結晶の性質とナノ多孔体の特性を兼ね備えており、最大限の性能を引き出すことができます。

新たな合成方法の発見

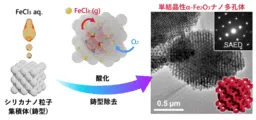

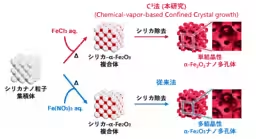

従来、”単結晶性ナノ多孔体”の合成は非常に困難でしたが、本研究では新しい技術として、ナノ多孔体を鋳型として使用し、金属塩化物を蒸気として拡散させる手法を用いることで、結晶成長を促しました。この手法により、酸化鉄ナノ多孔体の結晶子サイズを精密に制御できることが明らかになりました。

具体的には、前駆体として塩化鉄を使用し、それをナノ多孔体の内部で反応させることで、単結晶ナノ多孔体が得られました。この酸化鉄ナノ多孔体は、一般的な微結晶からなるナノ多孔体と比較して、触媒活性や熱安定性が向上していることも確認されています。

研究の社会的影響

今回の研究成果は、アメリカ化学会の学術誌「Chemistry of Materials」にも掲載予定で、国際的な注目を集めています。この技術によって金属酸化物ナノ多孔体の新しい可能性が広がり、ナノ多孔体を使用するさまざまな分野への波及効果が期待されます。

特に、触媒材料やエネルギー変換材料として、カーボンニュートラルの実現に向けて重要な役割を果たすことが期待されています。高い耐熱性や触媒活性を持つナノ多孔体は、将来的に持続可能なエネルギー技術の発展に寄与するでしょう。

今後の展望

今後の課題としては、他の金属塩化物を用いてこの手法が適用できるかどうかの検証が挙げられます。また、ナノ多孔体の機能性に影響を与える要因の解明も重要であり、さらに多様な応用可能性を模索していく必要があります。研究者は、「新しいナノ多孔体の精密合成によって、より優れた材料群の発掘に貢献できると期待しています」とコメントしています。

この革新的なナノ多孔体の合成技術が、持続可能な社会の実現に向けた一助となることを、私たちも強く願っています。

関連リンク

サードペディア百科事典: 早稲田大学 カーボンニュートラル ナノ多孔体

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。