不登校や行き渋りを抱える親たちの声を紐解くインタビュー調査

不登校や行き渋りを抱える親たちの声を紐解くインタビュー調査

はじめに

近年、不登校や行き渋りを経験する子どもが増加しています。この社会的問題は家庭に大きな影響を及ぼし、親たちは様々な葛藤を抱えています。サイボウズ株式会社の「ソーシャルデザインラボ」では、特にこの問題に直面する親たちの声を集めるためにインタビュー調査を実施しました。本稿では、その調査結果を報告し、親たちの実態を明らかにします。

調査の背景と目的

調査の目的

本調査の目的は、不登校や行き渋りの実態をより深く理解すると共に、親が求める支援や社会全体が解決すべき課題を明らかにすることです。調査対象は、過去または現在に不登校状況にある小中学生の親6名です。

調査方法と期間

調査は2025年2月4日から2月12日にかけて、オンライン会議システムを用いて実施されました。参加した親の内訳は、男性2人、女性4人で、地域別や男女別に偏りがないよう配慮されています。

調査結果の概観

親の葛藤

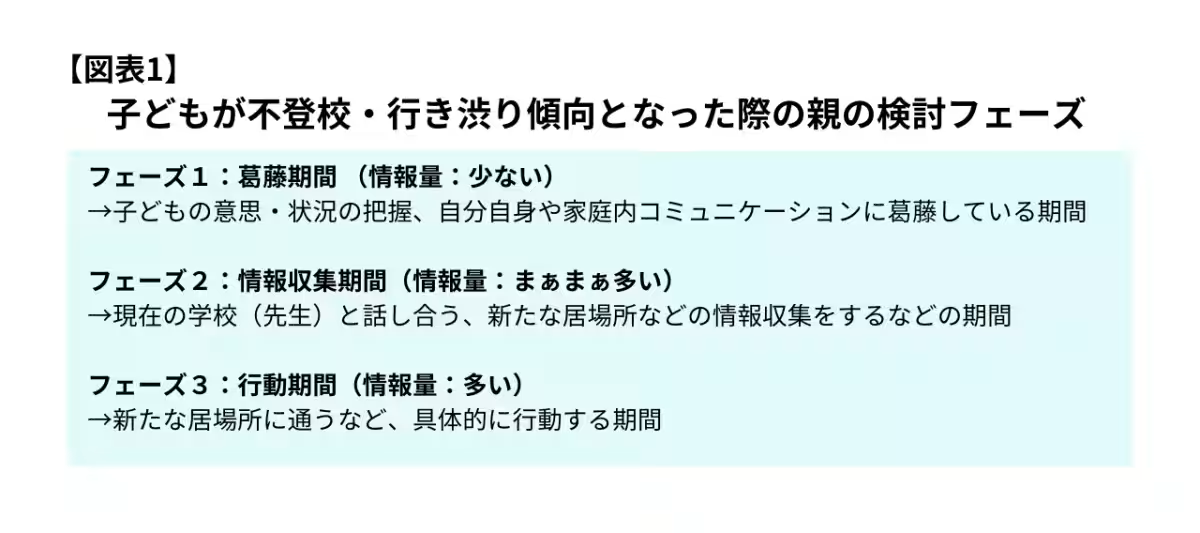

調査の結果、親たちは主に不登校・行き渋りについて3つのフェーズを経ていることが判明しました。最初のフェーズでは、親は子どもの状況に困惑し、次に具体的な情報収集を行い、最終的には新たな居場所に移行するという流れです。

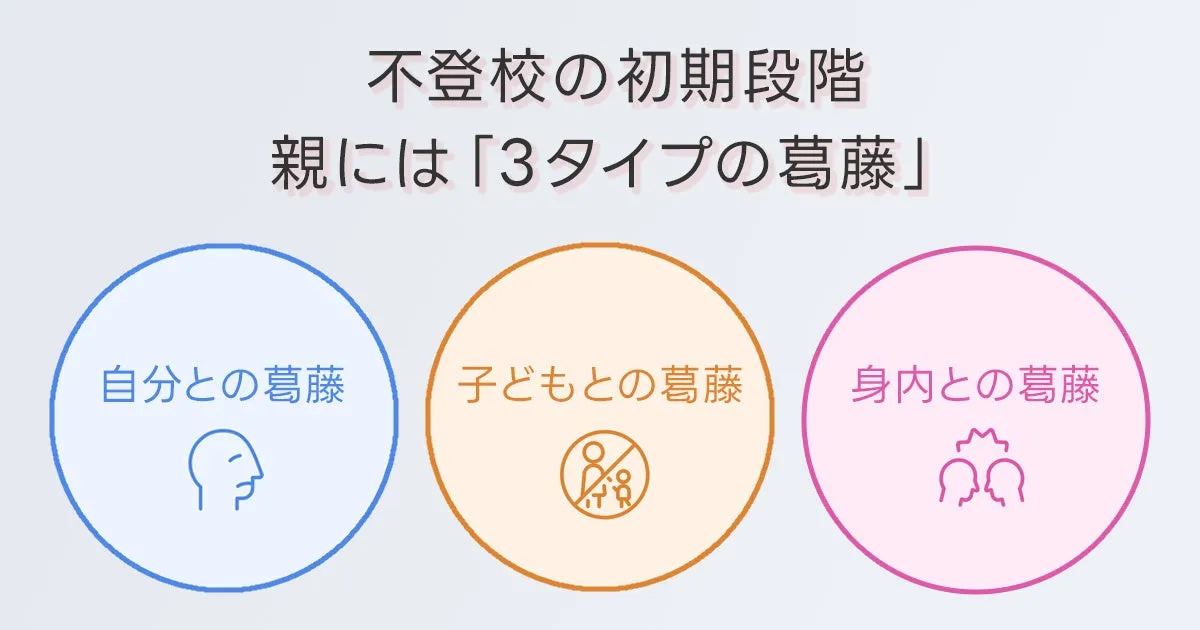

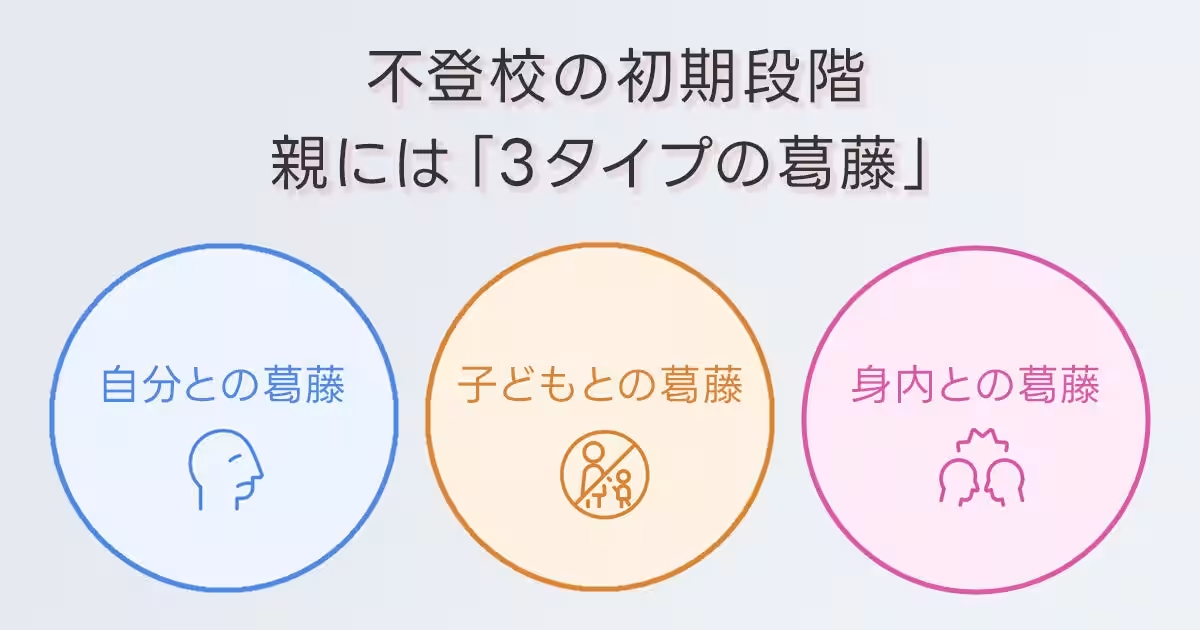

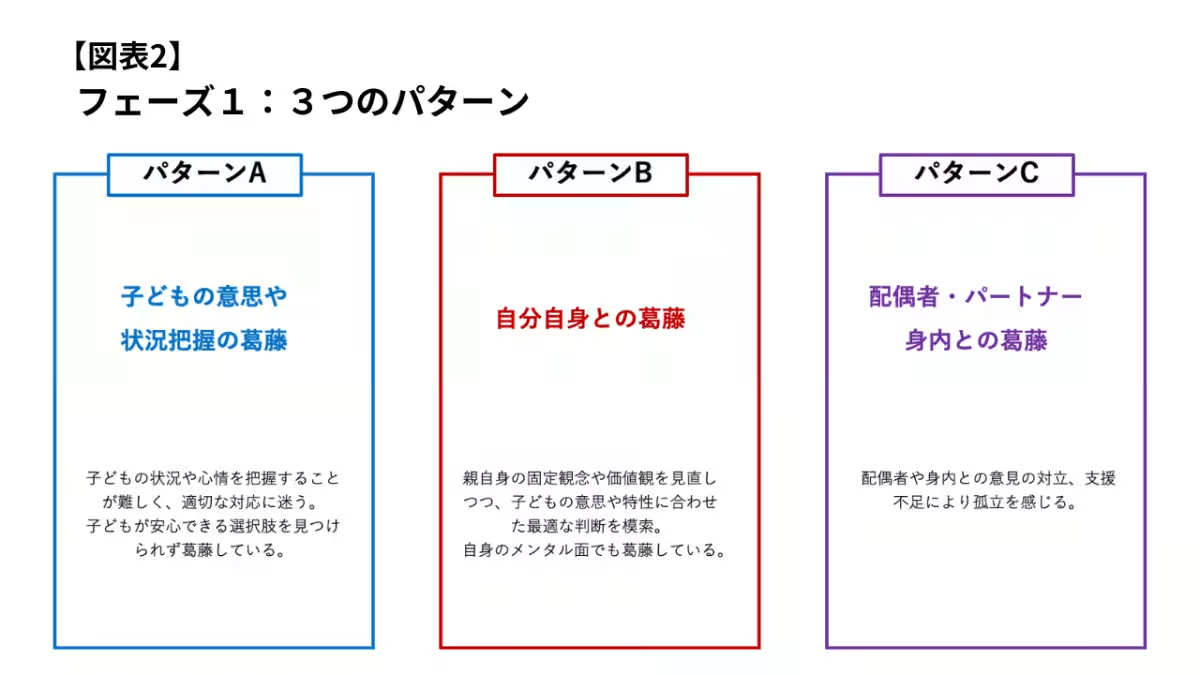

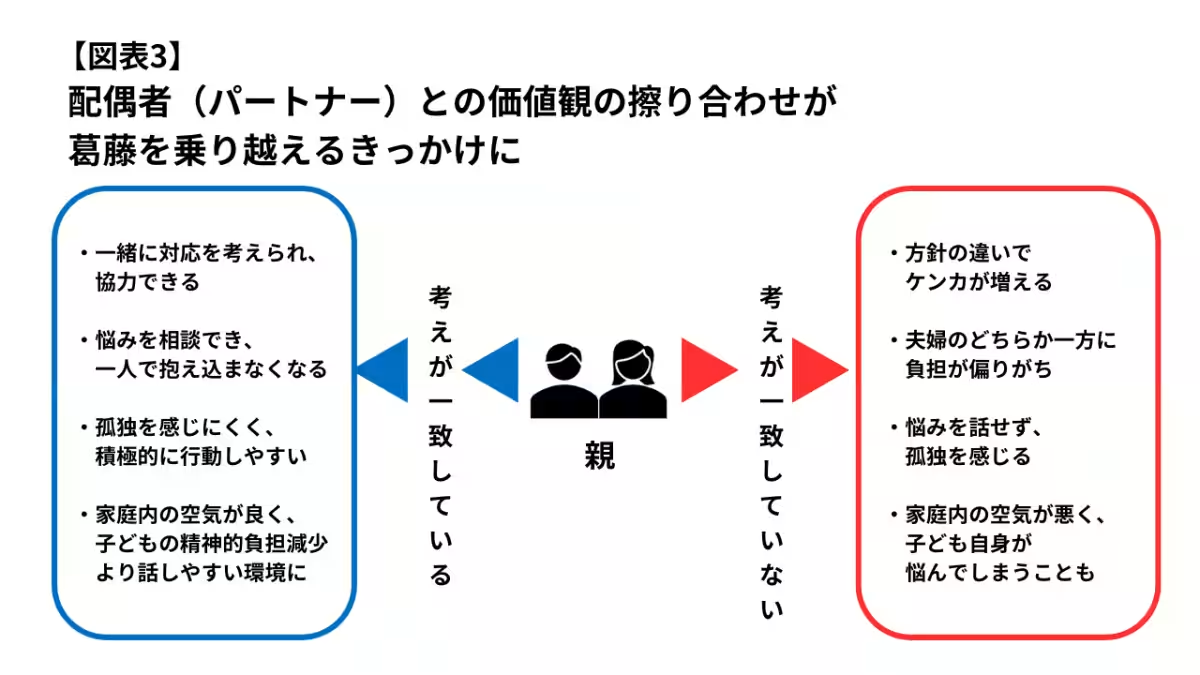

親の葛藤は大きく3つのタイプに分かれます。第一のタイプは、子どもの心情を理解したいが、安心できる選択肢が見当たらないというもの。第二のタイプは、子どもの特性を尊重したいものの、親自身の価値観に悩む葛藤です。第三のタイプは、配偶者間で意見の相違が生じることから生まれる孤立感だと言えます。

夫婦間の調和の重要性

調査の結果、親は特に配偶者とのコミュニケーションに大きな価値を見出しています。適切な情報交換が行われることで、家族全体のストレスが軽減される可能性があります。家庭の意見が一致することで、子どもに対する理解も深まるといえるでしょう。

他のサポートの重要性

サポートの観点から見ても、習い事やスポーツ活動が子どもを外の世界と繋げる重要な役割を果たしています。多くの親が子どもに習い事を続けさせることで、心の拠り所や社会性の向上を期待しています。

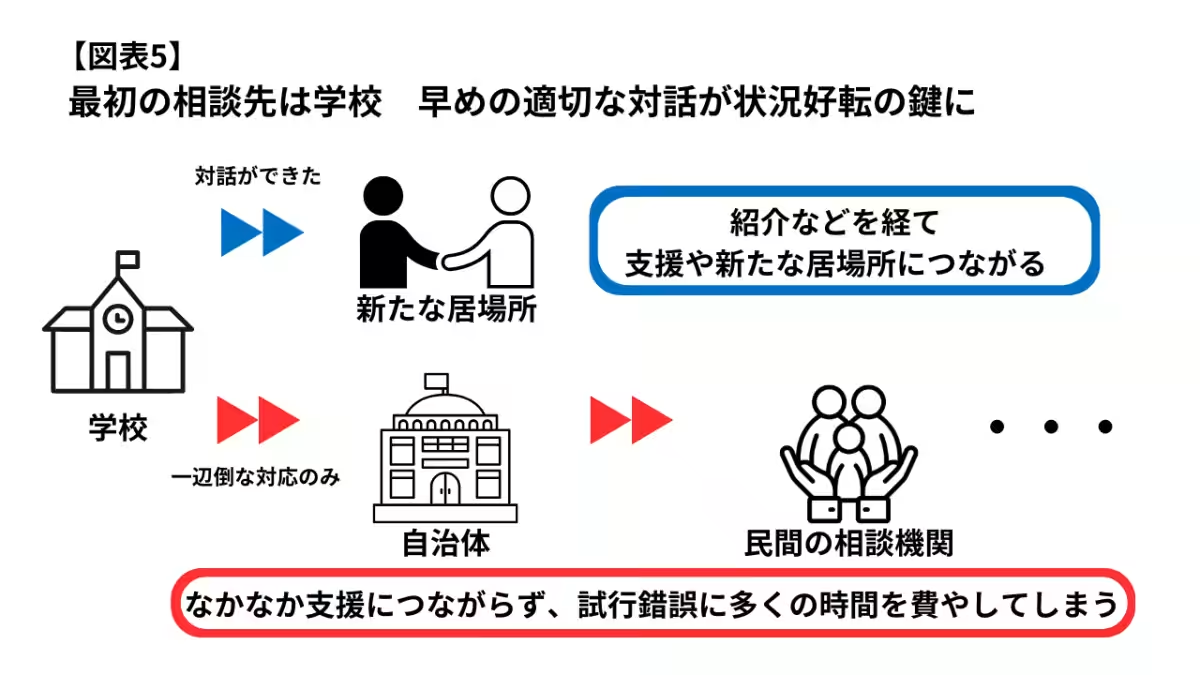

最も多くの親が相談する先は「学校」であることがわかりましたが、学校の対応にはばらつきがあります。迅速かつ親身な対応があれば、状況が好転する可能性が高いといえるでしょう。

また、有効な進路選択として「通信制高校」が注目されています。これは、家庭側も多様な選択肢を許容する傾向が強まっていることを示しています。

まとめ

今回のインタビュー調査から、不登校や行き渋りという現象を経験する親たちには多様な背景や状況があることが明らかになりました。全ての親が同じ経験をするわけではありませんが、彼らが抱える葛藤や求める支援は社会全体で共有し、理解を深めていく必要があります。サイボウズによる「ソーシャルデザインラボ」は、引き続きこの問題に対して情報を発信し、解決策を模索していきます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。