岡山大学の研究が明らかにした味細胞の神秘と味覚障害の関連性

岡山大学の研究が明らかにした味細胞の神秘と味覚障害の関連性

2025年7月2日、岡山大学の研究チームが発表した新たな研究成果は、味覚のメカニズムに新しい光を当てるものです。この研究では、味細胞のシナプス異常が酸味の感知にどのような影響を及ぼすのかが探求され、味覚障害の一因が明らかとなりました。

研究の概要

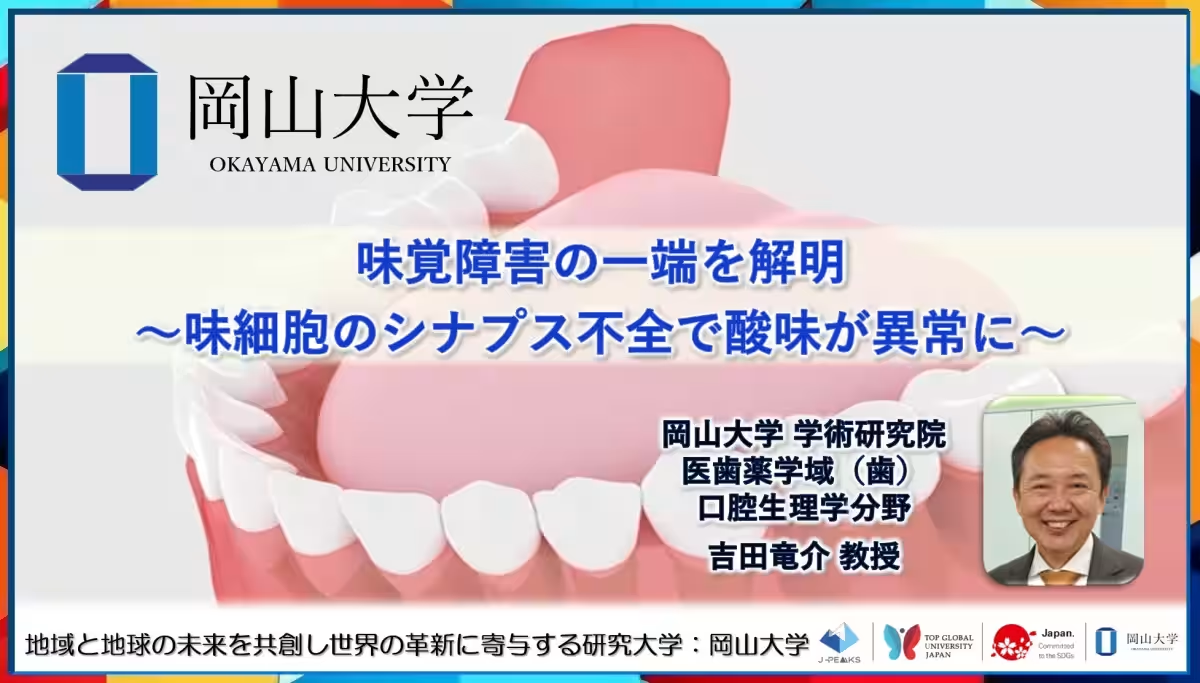

この研究は、岡山大学学術研究院医歯薬学域の堀江謙吾助教と吉田竜介教授を中心に行われました。研究者たちは、味細胞で特定のシナプス関連遺伝子が欠損したマウスを用いて、酸味に対する応答を調査しました。その結果、酸味受容細胞の維持ができないことが判明し、他の味(甘味、うま味、塩味、苦味)には影響が見られないことが確認されました。

これは、味覚処理に複数の神経メカニズムが関与していることを示唆する重要な成果です。研究成果は、2025年6月24日付で生理学系専門誌「The Journal of Physiology」に掲載されました。

酸味特有の応答の減少

実験結果によると、シナプス異常を持つマウスでは、同じ条件で味覚応答を測定した際に、酸味への反応だけが低下していました。これは、酸味を感じるために必要な味細胞の数が減少していることを意味します。この研究は、特に酸味に特化した味覚障害(酸味失認、sour ageusia)を引き起こす可能性があることを示しています。

吉田教授は、「この研究は、酸味を感じる味細胞が特有の神経メカニズムを持つことを示しています。なぜ他の味細胞や味覚との違いが生じるのかは、今後の研究課題として非常に興味深いです」とのコメントを寄せています。

研究の意義

味覚は食生活や健康に大きな影響を与えるため、味覚障害の理解は重要です。研究者たちはこの成果がさらなる味覚障害の治療法や予防策の開発につながることを期待しています。また、今回の研究は、味覚の神秘を解明する一助となると言えるでしょう。

今後の展望

岡山大学は、この研究を通じて得られた知見を生かし、さらなる味覚メカニズムの解明を目指しています。今後も新たな発見が期待され、地域社会や医学界における味覚研究の発展に寄与することでしょう。

参考文献・リンク

この研究成果は、岡山大学が地域社会におけるリーダーシップを発揮し、ひいては国際的な研究の発展に寄与する可能性を秘めています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。