次世代電池材料を支えるイオンネットワークの革新技術

次世代電池材料を支えるイオンネットワークの革新技術

イントロダクション

エネルギー転換社会に向け、次世代のエネルギー貯蔵技術が求められています。この中で、安全性と高性能を両立する固体電解質材料の開発は重要な課題です。近年、東京都立大学の栗田玲教授をはじめとする研究チームが、固体電解質の新たな可能性を示す研究を発表しました。これにより、エネルギー分野における革新が期待されています。

研究の背景

現在のリチウムイオン電池では、液体電解質が使用され、高い導電性を誇っていますが、一方で可燃性や反応性の高さが安全性の課題です。このため、全固体電池の開発が進められています。しかし、固体電解質材の設計において、高安定性と高伝導性を同時に実現することが大きな挑戦となっています。

従来はイオン濃度を上げるためにドーパントを用いる手法が取られていましたが、過剰なドープは結晶構造を不安定化させ、結果として導電率を低下させる問題がありました。研究チームは、この課題に対して新たなアプローチを採用しました。

ランダム置換結晶とイオンネットワーク

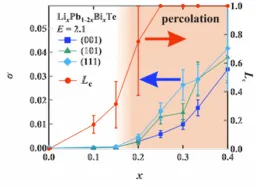

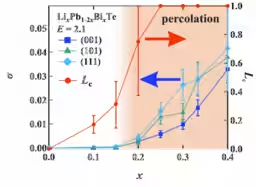

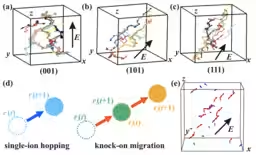

研究グループは、ランダム置換結晶に注目し、この材料特性がイオン伝導に与える影響を解析しました。ランダム置換結晶は、原子が無秩序に配置されることで、独特の物性を持つ材料です。シミュレーションによると、リチウムイオンの濃度が約20%を超えると、イオン同士が連結し、ネットワーク状の導電経路が形成されることがわかりました。

この結果、リチウムイオンが結晶全体において一体的に導電経路を作ることが起こうと確認され、これが高い導電率の実現に寄与します。導電率は6.8×10⁻³ S/cmにも達し、驚異的な結果です。

パーコレーション理論とその応用

この研究成果は、パーコレーション理論が示唆する連結の臨界点と一致しており、従来は困難とされていた高導電性と高安定性の両立を可能にする普遍的な設計指針を示しています。この原理はリチウム系の材料に留まらず、他のイオン結晶や高エントロピー材料にも応用が可能です。

研究の意義と波及効果

本研究は、バッテリー技術における新たな地平を開く成果です。従来の材料設計の限界を超える普遍的メカニズムが明らかにされ、高い汎用性を持つと示されました。この原理は次世代エネルギー材料開発の基盤を築くものであり、今後のエネルギー技術の発展に寄与することが期待されています。

結論

新たに明らかになったイオンネットワークのメカニズムは、全固体電池技術やその他の高エントロピー材料といった広範な分野での革新をもたらすでしょう。未来のエネルギー貯蔵技術の実現に向け、研究がさらなる進展を果たすことが期待されます。

関連リンク

サードペディア百科事典: 全固体電池 イオン伝導 パーコレーション理論

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。