名古屋大と中部大の共同研究が示したGABAの新たな効果とは?

名古屋大学と中部大学の共同研究成果

長年にわたる研究が実を結び、中部大学と名古屋大学、そしてヤマモリ株式会社が共同で行ったGABA(γ-アミノ酪酸)の研究成果が、査読付きの論文として採録されました。これにより、GABAが筋量の維持に向けて新たな役割を果たすことが明らかになったのです。

GABAの研究の背景と目的

GABAは血圧の調整、精神的なストレス軽減、良質な睡眠の促進、肌の健康維持など、様々な効能が知られています。今回の研究では、特に中高年層における筋量維持に焦点を当て、GABAが筋タンパクの分解を抑制する可能性があるのかを探求しました。特に、加齢に伴って増加する炎症性サイトカインTNF-αによる筋量の減少に、GABAがどのようにアプローチできるのか模索されたのです。

研究の具体的なアプローチ

本研究では、マウスから採取した筋芽細胞株C2C12を使用しました。GABAを加えた培養条件下でこれらの細胞の挙動を観察し、細胞の融合を促進するかどうか、さらには筋タンパク質の発現にどのように影響を与えるのかを確認しました。研究成果として、以下の重要なポイントが明らかになりました。

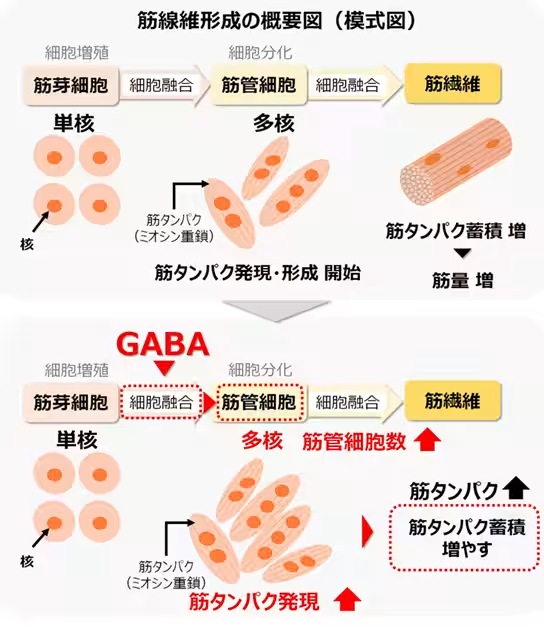

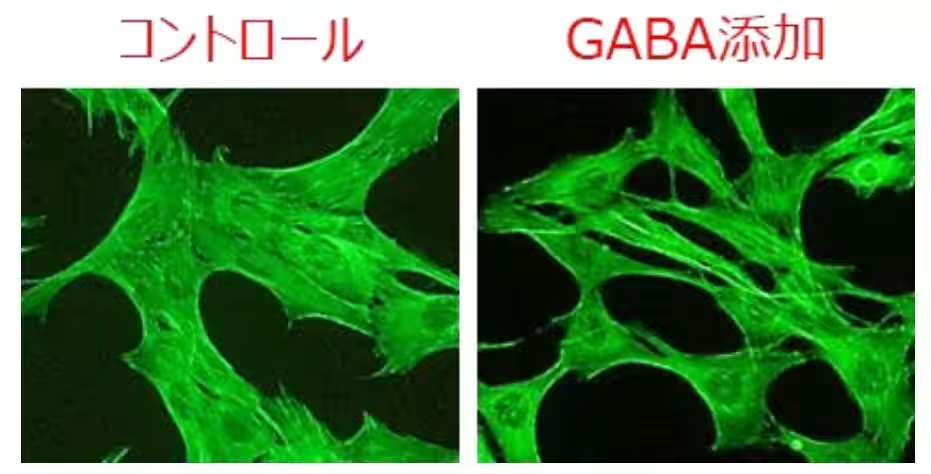

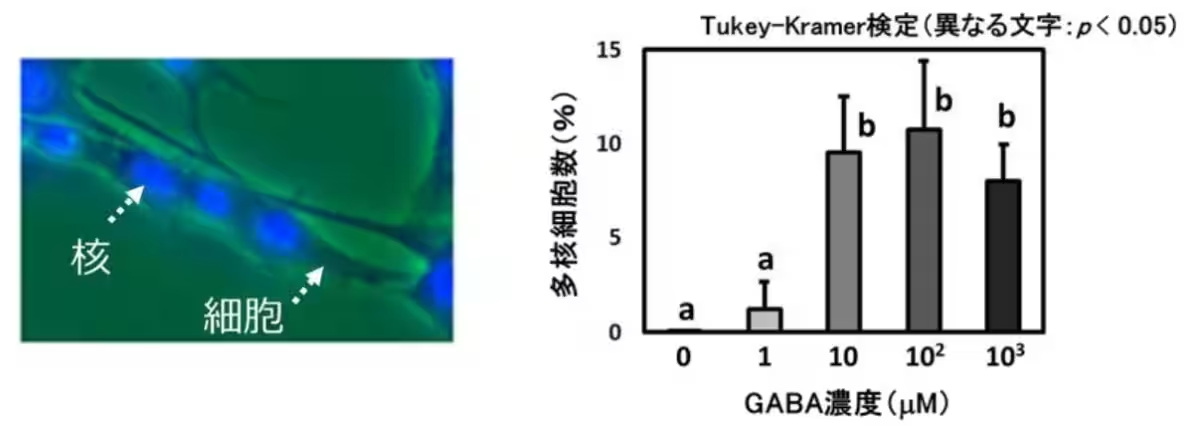

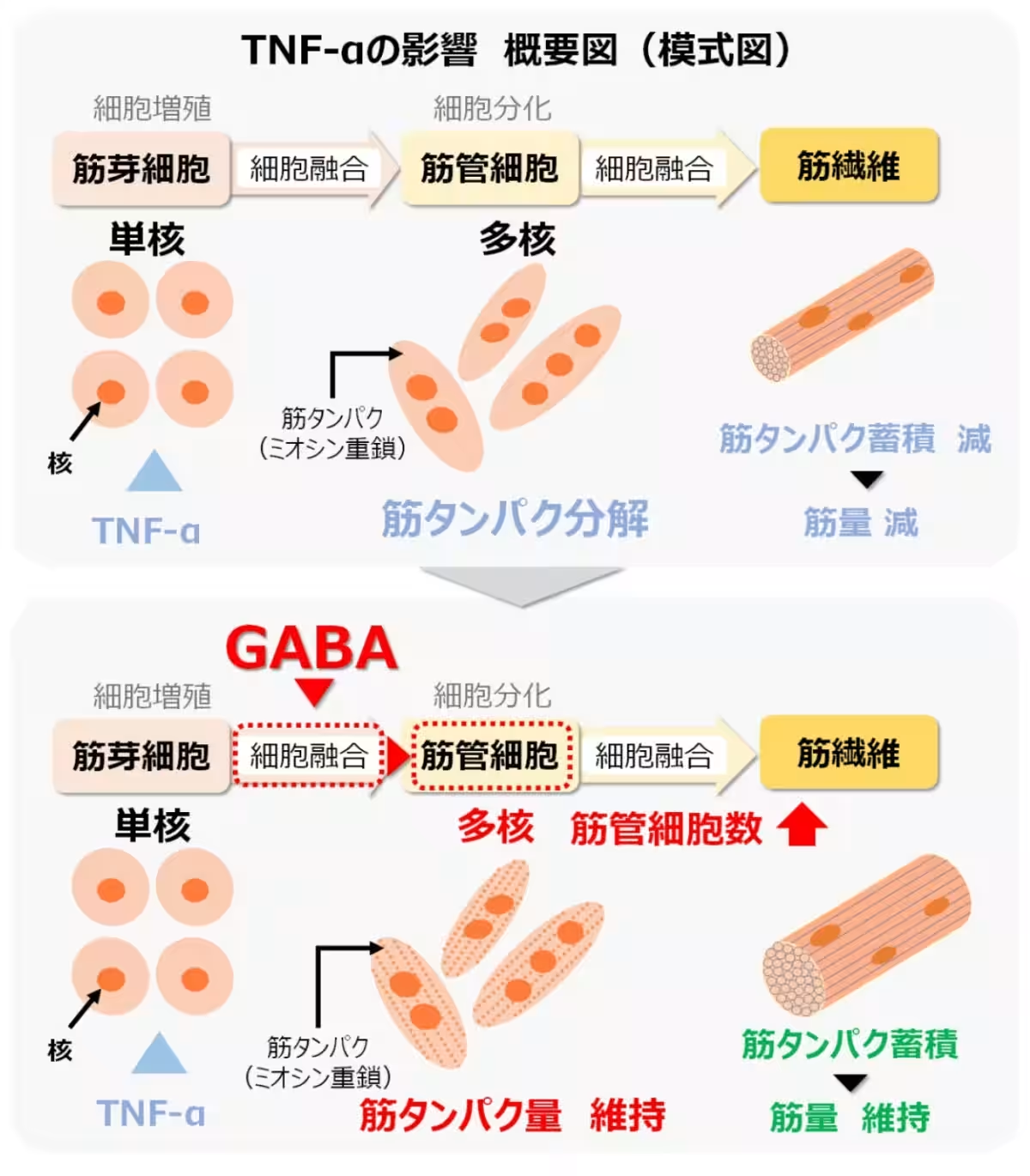

1. 細胞融合の促進: GABAが筋芽細胞の融合を促進し、多核の筋管細胞数が有意に増加したことが示されました。

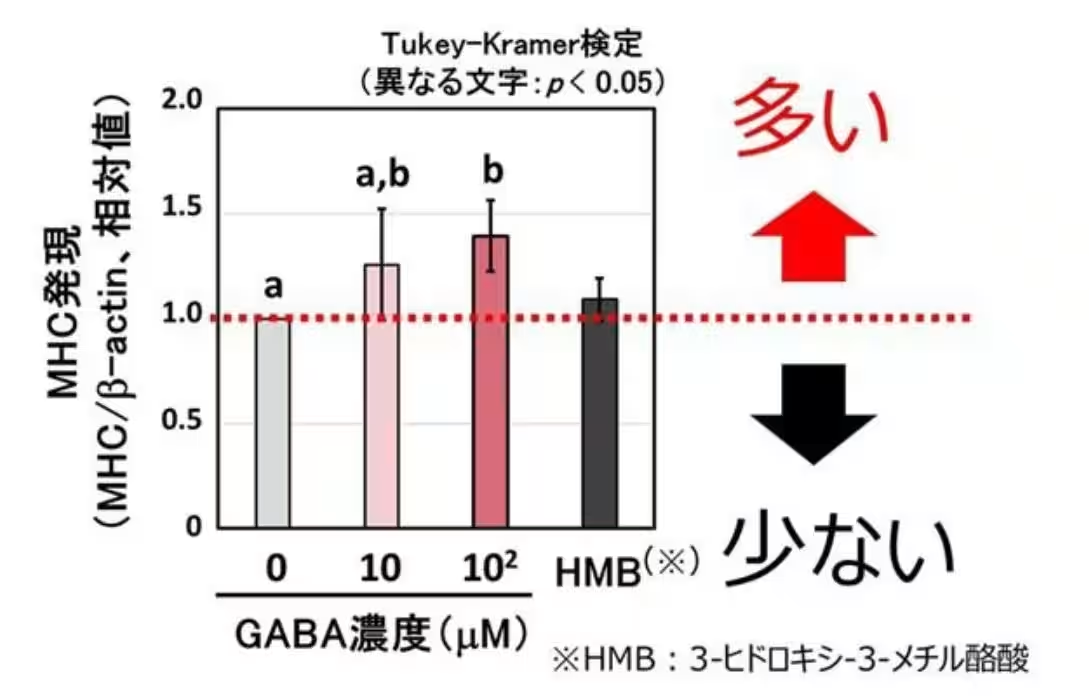

2. 筋タンパク質の発現: GABAが主要な筋タンパク質であるミオシン重鎖の発現を高めることが確認され、筋肉の健康に寄与することが期待されます。

3. TNF-αからの保護: GABAはTNF-αの存在下でも筋タンパクの低下を抑制する効果があることが示され、加齢に伴う筋量の減少に対して強い味方となる可能性が示唆されました。

今後の展望と社会的意義

この研究の発見は、高齢者の筋力低下に対する新たなアプローチを提供します。骨格筋は40代から50代にかけて減少し始め、その結果、日常生活の質が低下することが多くの研究で指摘されています。高齢化社会が進む中、健康寿命を延ばすための施策は急務です。GABAの機能を実用化することで、これを実現できる可能性があります。

今後、ヤマモリはこの共同研究を通じて、GABAの新しい機能を発見し、高齢者の健康促進の新たな手段を提供することを目指します。

ヤマモリとその取り組み

ヤマモリ株式会社は、1889年に創業以来、醤油の製造を中心に様々な食品開発を手がけてきた企業です。自社で開発したGABAの製造方法は特許を取得し、日常的に摂取できる機能性食品のプロモーションに力を入れています。例えば、「GABA100睡活ビネガー」など、GABAを使用した商品は多くの消費者に親しまれています。

最後に、GABAがもたらす健康効果の実用化は、高齢者だけでなく、広く様々な年齢層の人々にとっても恩恵をもたらすことでしょう。今後の研究成果に期待がかかります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。