介護の理想と現実:自分が望む場所と家族の意識の違い

介護の理想と現実:自宅派と施設派のギャップ

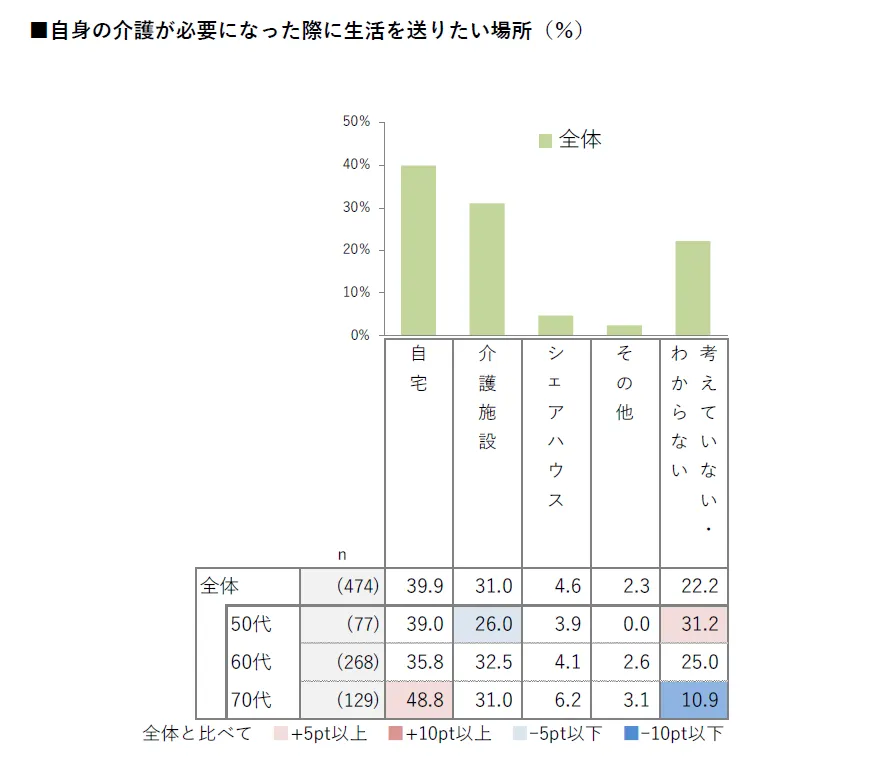

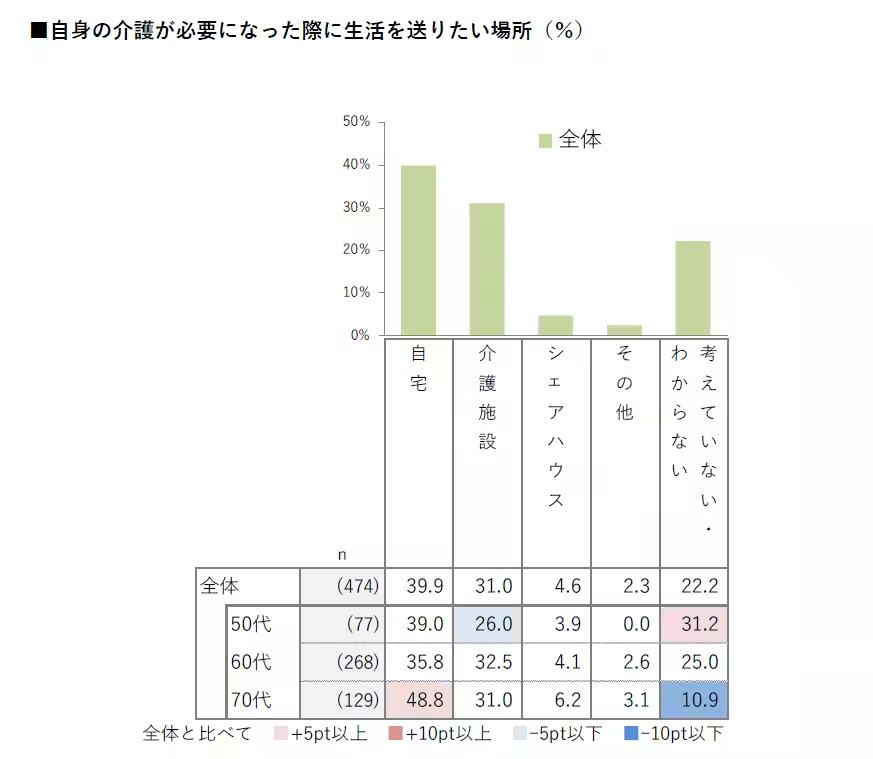

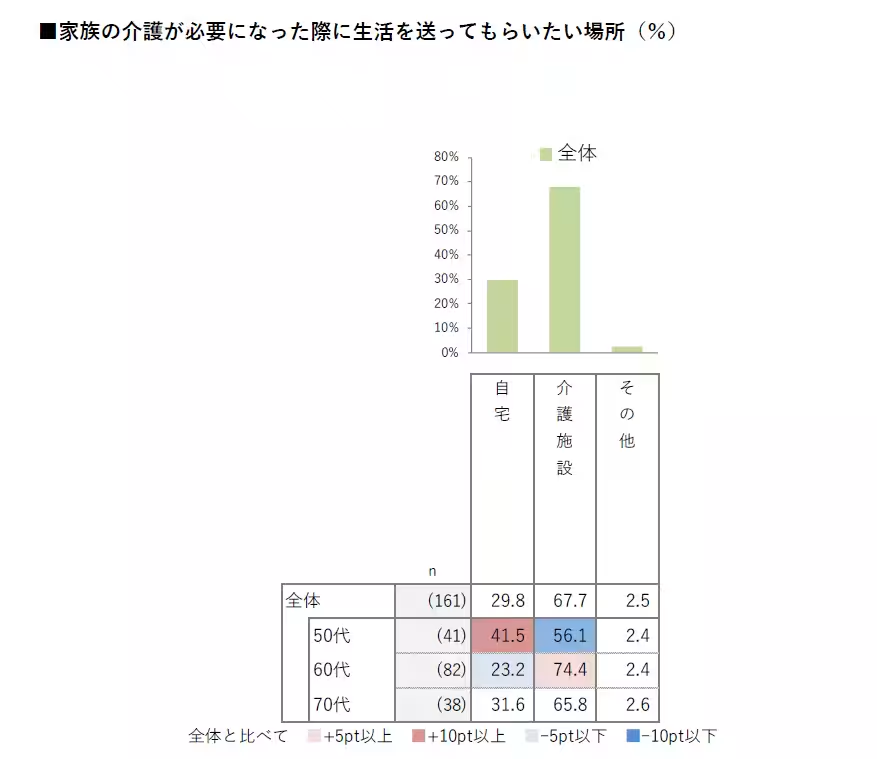

近年、介護に関する意識調査が実施され、介護の理想と現実の間に存在する明確なギャップが浮き彫りになりました。この調査は、50代以上の女性を対象に行われ、彼女たちの介護に対する考え方や経験を深く掘り下げました。

調査の概要

調査は、株式会社ハルメクの「生きかた上手研究所」により470名以上のシニア女性を対象に行われました。自分が介護される場合に望む場所や、介護する場合に望む場所についての意見が集められました。

自宅での生活への憧れ

数据显示、自分が介護を受ける場合、最も多くの支持を集めたのは「自宅での生活」であり、約40%の参加者がこの選択肢を選びました。一方、家族を介護する場合は、約70%が「施設」を希望するという結果が得られました。この現象は、家族が介護を担う際には、プロの介護サービスを利用したいという実用的な判断が働くことが要因です。

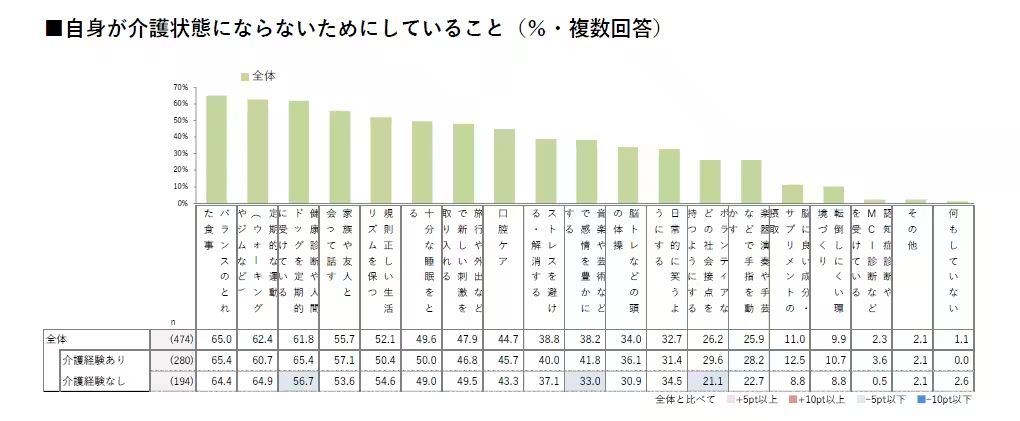

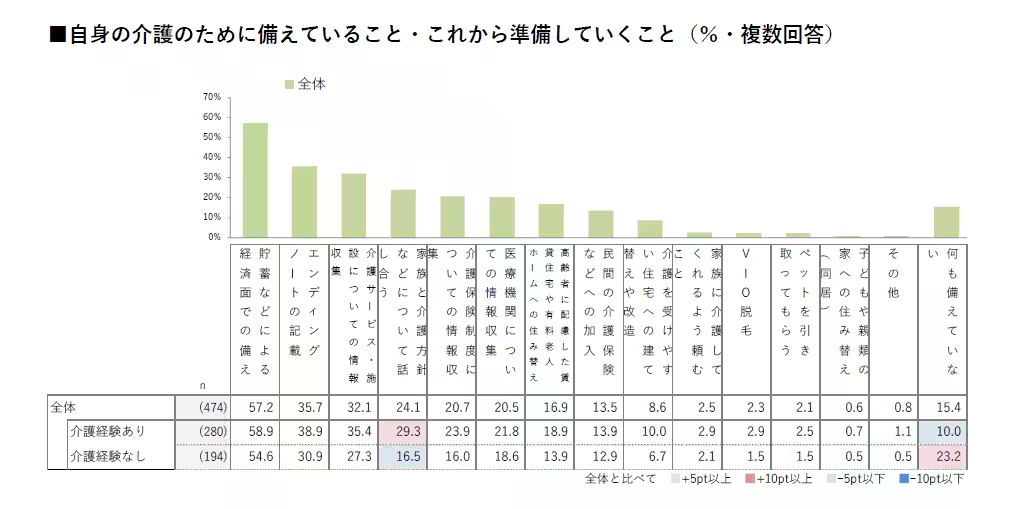

介護経験者の備えと意識

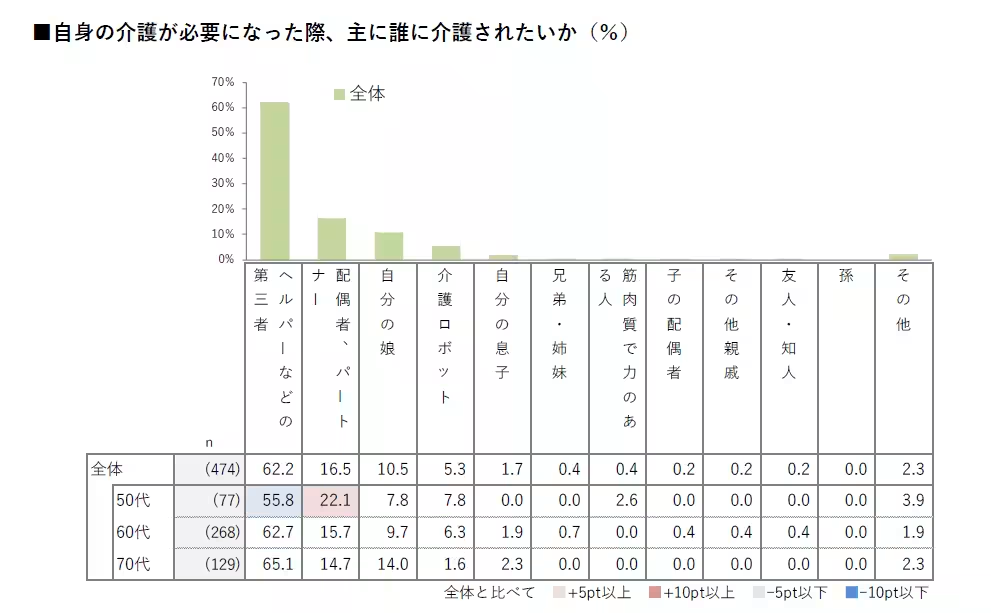

調査結果によれば、介護経験者は備えの意識が高く、外部サービスの利用に対する感謝の気持ちも強いことが分かりました。たとえば、介護が必要になることを考慮し、健康診断や運動、食事管理を意識している方が多く見受けられました。実際、介護のための前向きな準備をしている方が57%を占めています。

自由回答の中には、介護経験者からの感謝の声も多く寄せられており、専門的なサポートがあってこそ、自宅や施設での介護が可能になったという意見が数多く見られました。

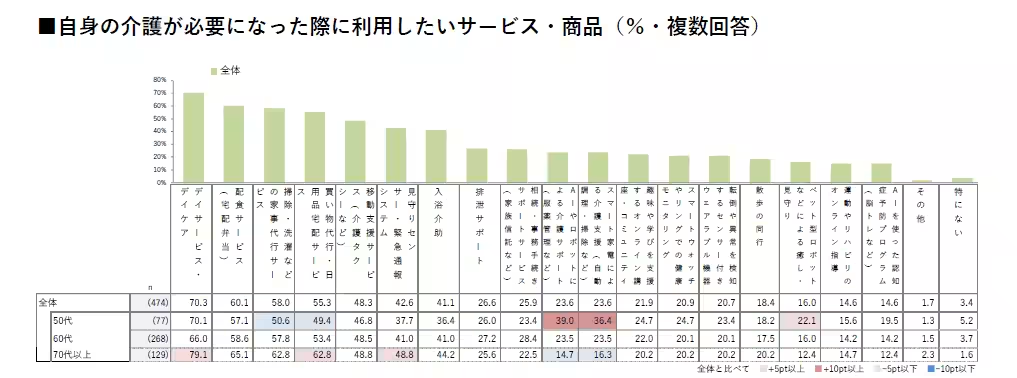

ケアに対する期待とテクノロジー

利用したい介護サービスは「デイサービス」「配食サービス」といった、基本的な生活サポートが人気です。また、興味深いことに、50代の方々の間では、AIやスマート家電といった新しい技術を用いた介護支援への興味が高まっています。この世代が今後の介護の形態を変えていく可能性があり、未来の介護シーンにおいて重要な役割を果たすことが期待されます。

専門機関の見解

ハルメクの所長、梅津順江氏は、家族だけに依存する社会から、プロとテクノロジーが共存する未来の介護システムに果たすべき役割について語っています。介護の現場がどのように変わっていくのかは、多くのシニアのライフスタイルに影響を与える重要な鍵となるでしょう。

まとめ

この調査結果は、介護を受ける側と介護する側のニーズが分かれていることを浮き彫りにし、今後の介護供給システムの在り方に対する示唆を与えています。私たち一人ひとりが将来に向けた備えを考え続けることが求められているのかもしれません。

本記事は、ハルメク 生きかた上手研究所の調査に基づいており、今後の介護について考えるための一助となることを願っています。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。