西肥バスのスマートバス停導入で便利で効率的な移動環境を実現

西肥バスのスマートバス停導入による利便性向上

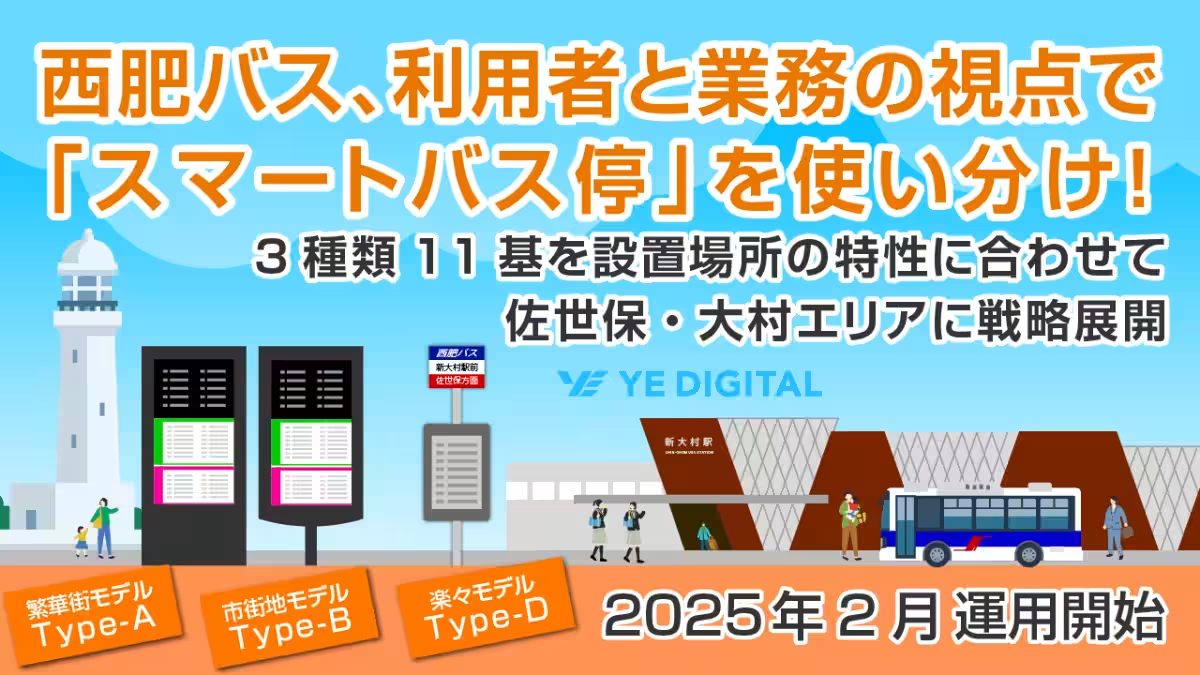

佐世保市と大村市を中心に運行される西肥バスは、今春から新たに「スマートバス停」を導入し、バス利用者への利便性の向上と業務の効率化を図ります。株式会社YE DIGITALが提供するこのバス停は、利用者の視点を重視した設計で、地域の特性に応じた3種類のモデルが設けられているのが大きな特徴です。

「スマートバス停」とは?

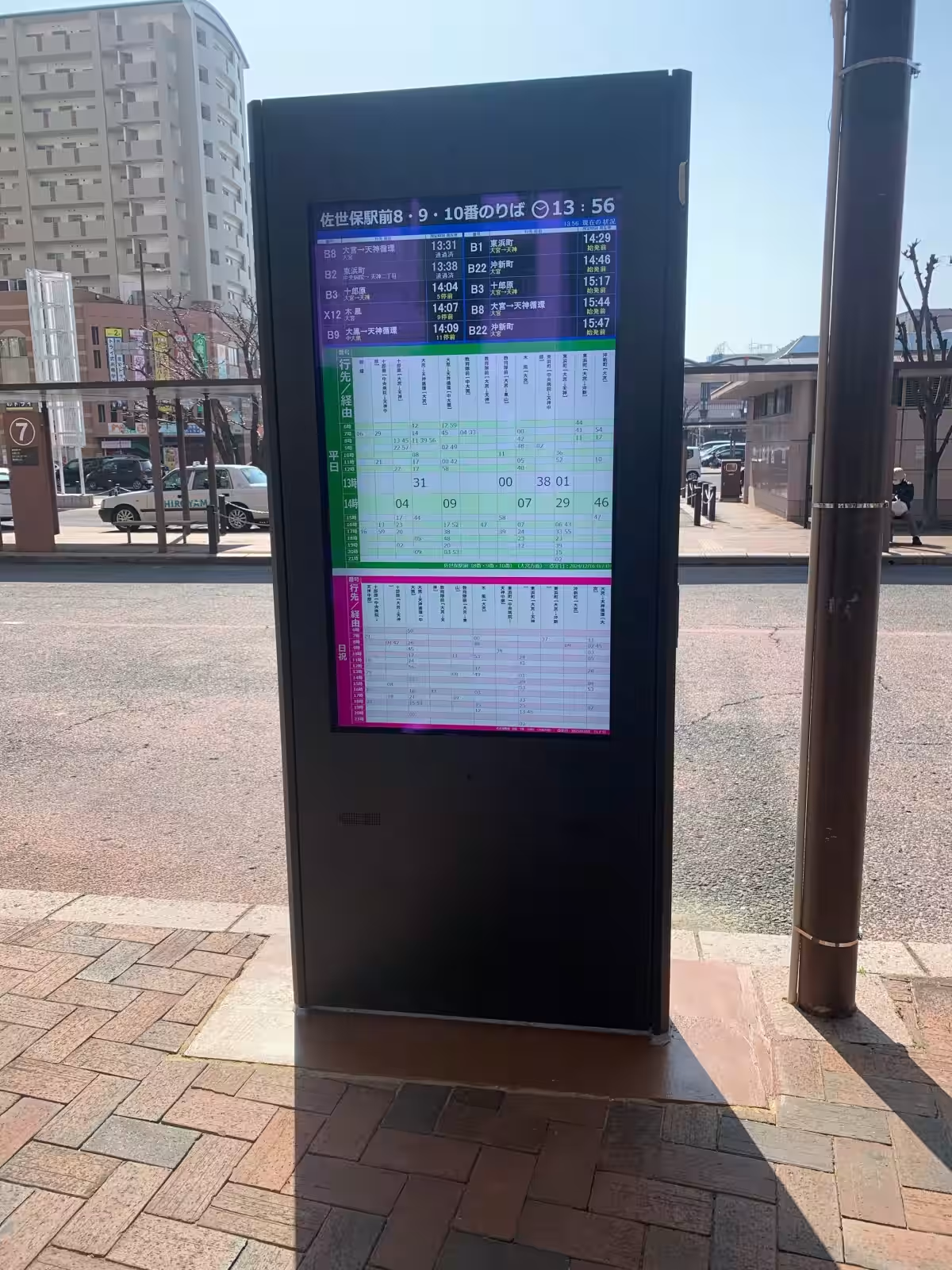

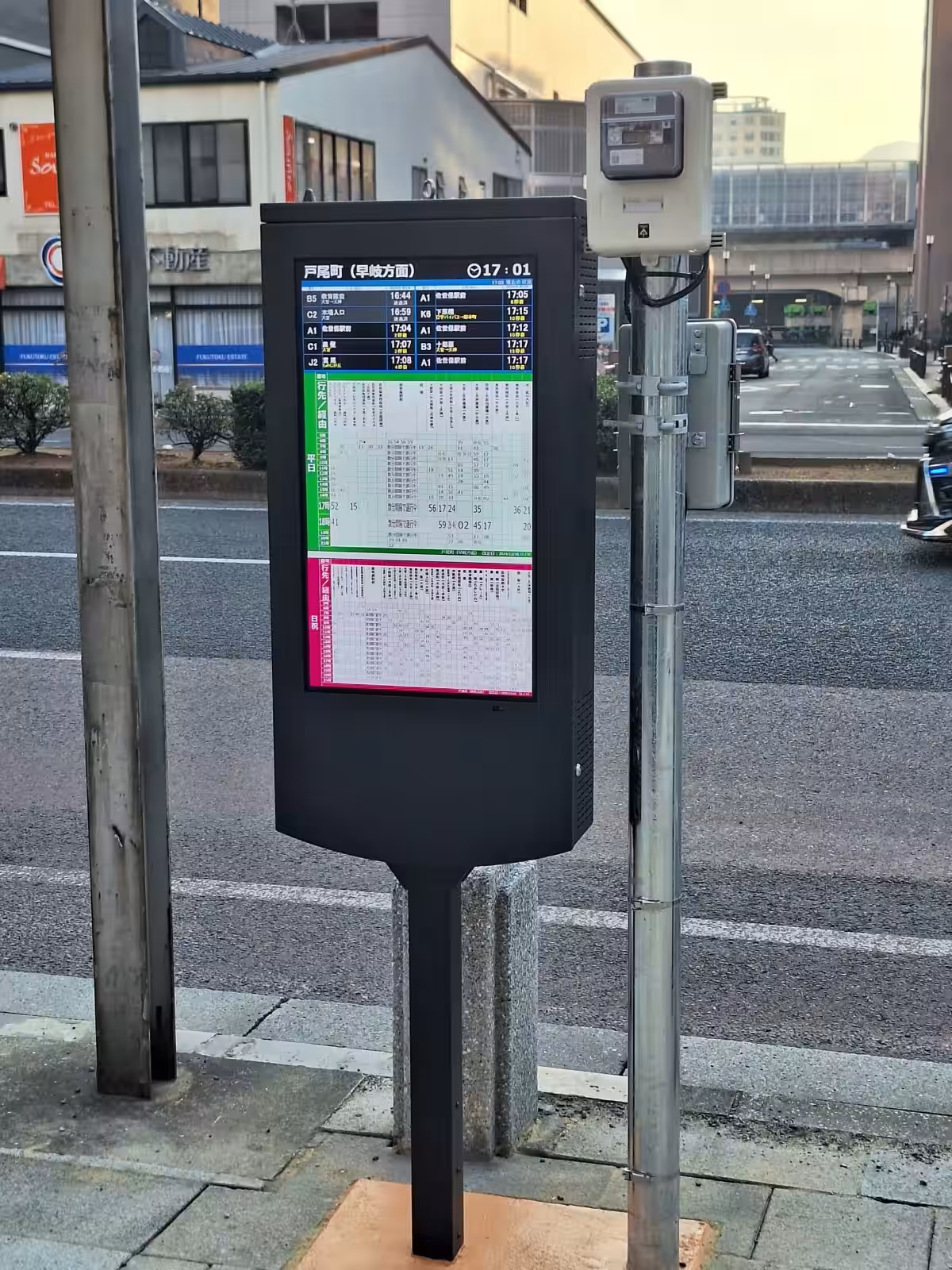

「スマートバス停」は、バスの現在位置や発車時刻をリアルタイムで表示するシステムを備えており、特にバスの運行状況を把握しやすくする工夫がなされています。これにより、利用者はよりスムーズにバスを利用できるようになります。また、ダイヤ改正の際にも業務効率が大幅に向上するとのこと。これまでのバスネットワークは整備されていたものの、利用者に対する情報の提供が追いつかない部分が多く、従来の方式では手間がかかることも多かったため、この新システムの導入が待たれていました。

3種類のモデルで使い分け

今回、西肥バスが新たに導入する「スマートバス停」には、以下の3つのモデルがあり、それぞれの設置位置に適した型が選ばれています。

- - 繁華街モデル(Type-A): 駅前など利用者が多い立地に設置される、「まちの移動拠点」となるバス停。

- - 市街地モデル(Type-B): 地域住民が頻繁に利用するバス停で、生活移動のための拠点となります。

- - 省電力型「楽々モデル」(Type-D): 乾電池式で設置が難しい遠隔地向けのバス停で、時刻表の更新作業を容易にします。

これらのモデルを組み合わせることにより、周辺地域におけるバスの運行を最適化し、利用者の利便性を最大限に引き上げる狙いがあります。

利用者視点の設置計画

西肥バスでは、佐世保市内の混雑するバス停や郊外の利用者も考慮し、繁華街モデルと市街地モデルをバランスよく設置するよう計画しました。特に繁華街モデルは、観光客にも容易にバスの情報を提供するために、交通の要所となる駅前に設けられる予定です。また、地元住民が多く利用するエリアには市街地モデルを配置し、地域に寄り添った運用が目指されています。

一方、大村市の遠隔地向けには、初の省電力型モデル「楽々モデル」が導入され、運行の効率化を図るという試みが注目されています。このモデルは、乾電池で駆動するため、設置の手間が少ないとされ、特に公共交通の発達が遅れている地域にとっては貴重な存在です。

持続可能なバス運行の展望

今回の「スマートバス停」の導入は、バス運転士不足の問題にも対応する一環として位置づけられています。DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を通じて、斬新な改革が進む西肥バスが持つビジョンは、今後持続可能な路線バスサービスの提供へとつながるでしょう。運行の効率化と利用者の利便性が高まることで、バス利用の魅力が向上し、地域社会にとっても大きなプラスになることが期待されています。

まとめ

西肥バスの「スマートバス停」の導入は、単なるシステム機能の向上を超え、地域交通の在り方を変える可能性を秘めています。これからのバス利用がどのように変わっていくのか、大いに注目したいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。