メコン川干ばつを考察するオンラインセミナーの開催とその影響

メコン川干ばつを考察するオンラインセミナーの開催

2025年9月29日、公益財団法人日本グローバル・インフラストラクチャー研究財団(以下、日本GIF)は、オンラインセミナー「メコン川2019年干ばつの科学と政治―エビデンスの役割と国際協調への道筋」を開催しました。講師として、日本貿易振興機構アジア経済研究所の大塚健司氏が登壇し、メコン川流域における水資源管理の課題と国際協力の必要性について詳しく説明しました。

セミナーの背景と目的

近年、政策の形成においてEBPM(エビデンスに基づく政策形成)の重要性が増していますが、国際情勢においてもその適用は不可欠です。しかし、国家間での「エビデンス」の解釈が対立を招く場合、どのように国際的な協調を実現できるのでしょうか。セミナーでは、2019年のメコン川の干ばつを例に、その原因と関連する国際的な議論がどのように進んだのかを掘り下げました。

メコン川の水資源と環境問題

メコン川は、チベット高原を水源とし、中国、ミャンマー、ラオス、タイ、カンボジア、ベトナムの5カ国を流れる国際河川です。一方、中国が進めるダム開発や水路掘削が下流国に様々な影響を及ぼしており、その結果として過去60年間で水位が最低を記録したことから、干ばつや異常気象が引き起こされています。これにより、中国に対して水不足の責任を追及する議論が活発になっています。

国際制度とメコン流域の協力

メコン流域の水資源に関する国際協力は限定的であり、国際水路条約に加盟しているのはベトナムのみです。1995年に設立されたメコン川委員会(MRC)や、中国主導の瀾滄江―メコン川協力メカニズム(LMC)があるものの、統一的な国際制度は存在しません。中国は2002年からMRCとの間で水文データを限定的に共有してきましたが、協力の深化が求められています。

干ばつを巡る科学と政治の絡み合い

2020年4月、米国のシンクタンクStimson Centerが発表した研究レポートにより、2019年の干ばつが中国のダムによる影響だとされ、国際的な論争が巻き起こりました。このレポートに対する中国側の反論は、両国の対立を一層深める結果となり、それぞれのエビデンスが持ち出される事態に発展しました。

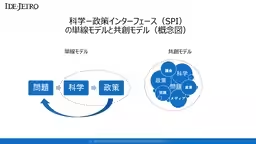

このような中、MRCは乾季対策として気候要因に焦点を当てた結論を出し、オーストラリアの研究機関も科学的な信頼性に疑問を呈しました。また、中国の清華大学の研究者は、ダム群がむしろ下流の水環境を改善する役割を果たすと主張しました。セミナーでは、これらの状況を「科学―政策インターフェース」(SPI)という観点から分析し、エビデンスの解釈がどのように協調を生むかについて議論がなされました。

エビデンスを基にした国際協調の未来

セミナーでは、エビデンスを通じての協力の可能性とその課題について考えられました。今後、メコン流域の国々が協力し、連携を深めながら、共創的なガバナンスを実現する道筋が見えてくるかもしれません。特に、MRCを中心とした新たな枠組みの必要性が強調され、国際制度がより包括的に機能するための方策が模索されています。

講演後の質疑応答では、今後のダム計画やMRCの役割の重要性、他国との比較など多様な視点からの意見が交わされ、参加者の高い関心が示されました。参加者の反応からも、メコン川流域の水資源管理に関する国際的な議論への興味が高いことが確認されました。今後、いかにして国際社会が協力し合うかが、新たな課題となっていくことでしょう。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。