岡山大学の研究が明らかにした歯周病と血糖値の日内変動の関連性

岡山大学の最新研究が解明した歯周病と血糖値の日内変動

国立大学法人岡山大学の歯周病態学に関する研究グループは、歯周病が糖尿病患者の血糖値の日内変動に影響を及ぼすことが実証されました。この研究の詳細は、2025年10月6日付で国際学術誌『Scientific Reports』に発表され、糖尿病管理における新たな視点を提供しています。

歯周病と糖尿病の関連性

歯周病は、歯を支える組織に炎症を引き起こす疾患で、進行すると口腔内の感染が全身に影響を与える可能性があります。特に、糖尿病患者にとっては、血糖値の管理が治療の重要な要素ですが、本研究では、歯周病がその管理を難しくする要因であることが明らかになりました。

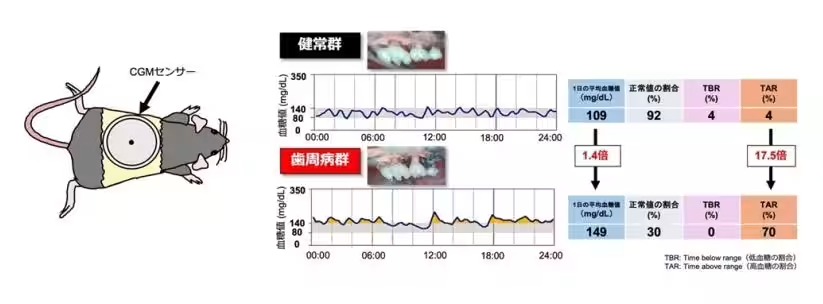

研究チームは、歯周病マウスモデルを使用し、持続型血糖測定(Continuous Glucose Monitoring:CGM)センサーを装着して実験を行いました。これにより、歯周病の進行に伴い、血糖値の日内変動が乱れることを初めて確認しました。血糖値の変動が大きいと、糖尿病の合併症リスクが増大するため、これは重大な発見といえます。

炎症と腸内細菌の影響

さらに、研究では歯周病の進行が全身性の炎症を引き起こし、腸内細菌叢に影響を及ぼすことも確認されました。この腸内のバランスが崩れることで、インスリン抵抗性が増し、糖代謝に悪影響を与えてしまうことが示されたのです。これにより、糖尿病患者にとっては、単に血糖値の管理だけでなく、口腔の健康状態の管理も不可欠であることが再認識されました。

医科歯科連携の重要性

この研究は、糖尿病治療における医科歯科連携の重要性をさらに強調しています。従来の糖尿病治療では、血液検査を基にした管理が主流でしたが、今後は歯周病の予防・治療も含めた包括的なアプローチが求められるでしょう。研究チームの大森一弘准教授は、歯周病が糖尿病患者に与える影響が多岐にわたることを指摘し、臨床研究を通じてこれらの点をより深く検証していく意向を示しています。

研究の今後と期待

岡山大学の高盛萌可大学院生は、この研究が糖尿病患者の医科歯科連携医療の進展に寄与することを望んでいます。今後もこのような研究が進むことで、血糖値管理における新たな治療法の開発が期待されるとともに、より多くの患者に対する救済策が見出されることでしょう。

この重要な研究成果は、歯周病の治療が糖尿病合併症の予防や血糖値の管理において重要であることを示しており、今後の糖尿病治療における口腔ケアの役割が一層明確になることが期待されます。

詳しい研究内容はこちらから

岡山大学 歯周病態学分野の情報

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科について

岡山大学 歯学部について

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。