交通安全向上を目指す「タテシナ会議」が実施された背景と展望

交通安全向上へ向けた「タテシナ会議」の開催

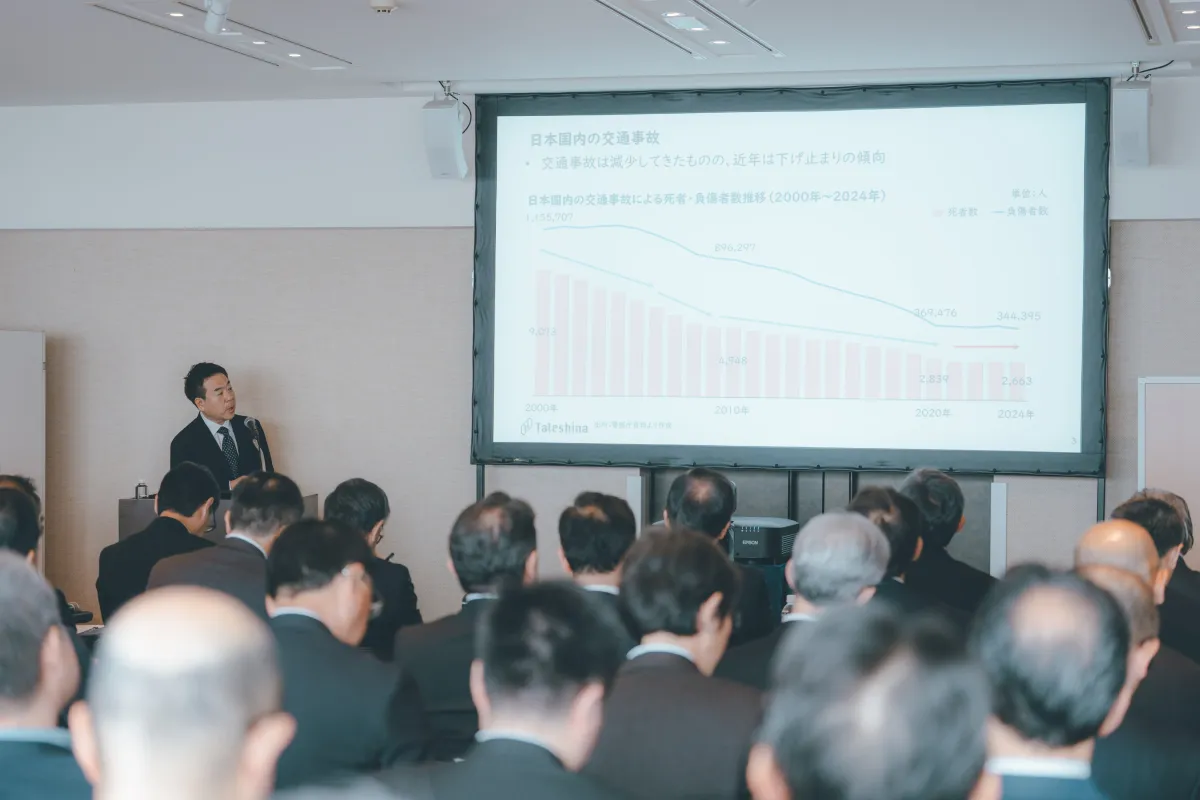

2025年7月18日、一般財団法人トヨタ・モビリティ基金(TMF)によるもので、第3回「タテシナ会議」が行われました。この会議の目的は、交通事故による死傷者をゼロにするために、企業や組織のリーダーが集まり、様々な施策を議論することです。ここで仮定されているのは、「人」「車」「インフラ」の三位一体での取り組みという考え方です。

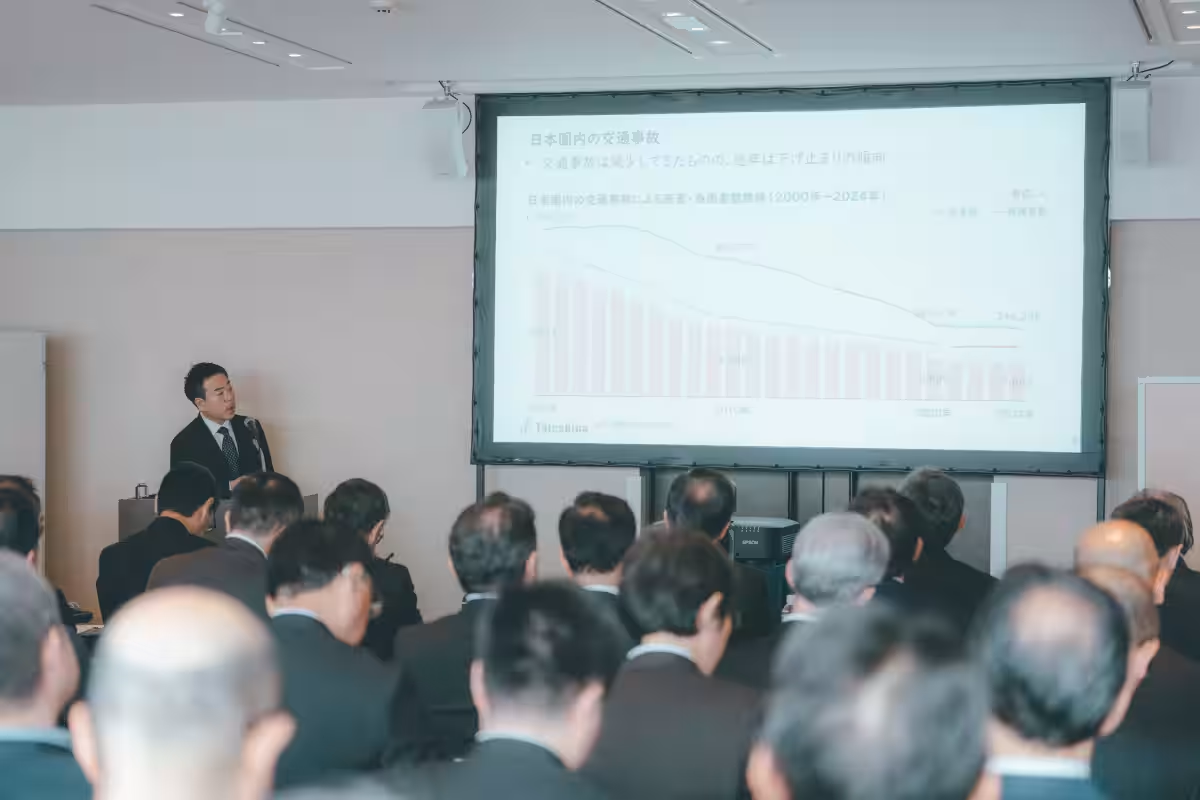

この問題はますます深刻化しており、2023年の調査によると、世界では年間119万人が交通事故で命を落としているとのこと。特に、5歳から29歳までの若者にとっては、この事故が最も一般的な死因となっています。また、国内では自転車や歩行者の事故が高止まりし、特に60歳以上の高齢者や7歳児に多くの被害者が出ています。

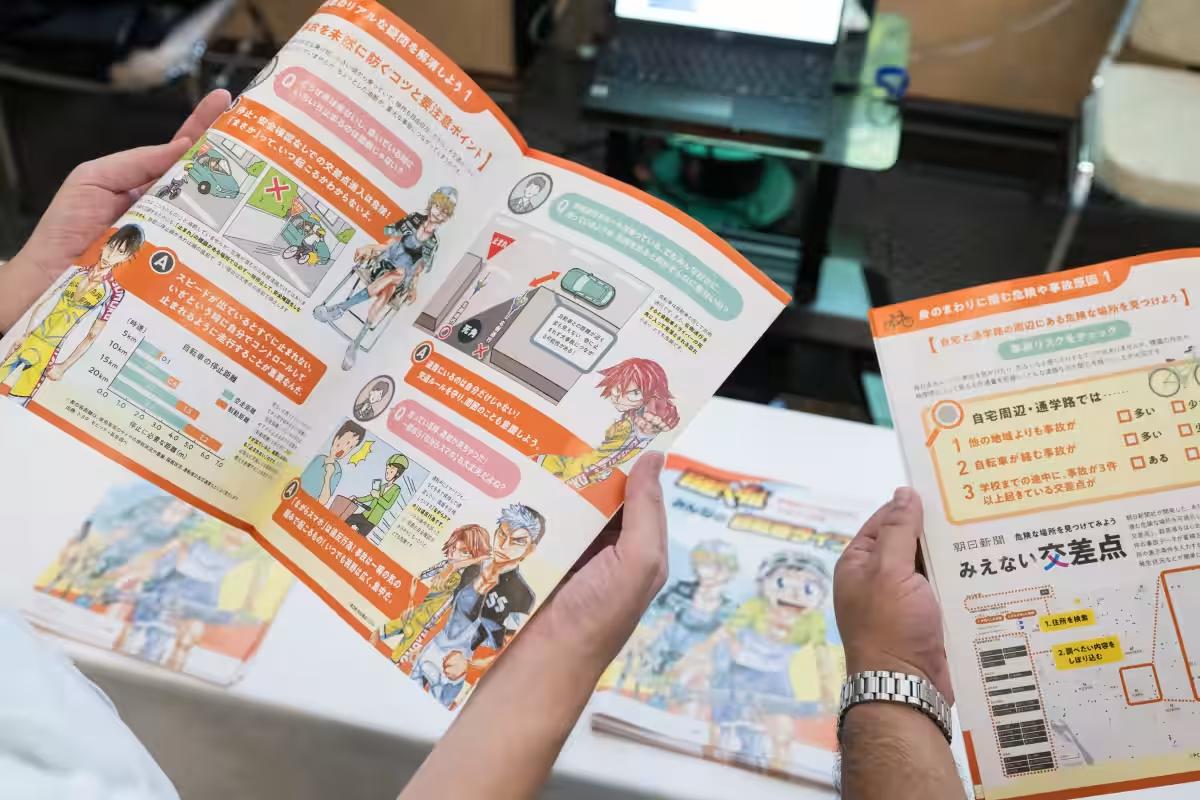

この会議では、交通安全の技術的進化についても話し合われましたが、同時に、その技術を広めるにあたっての価格や普及の時間に関する課題も浮き彫りになりました。そして、特に子供や自転車利用者を守るための「今できること」として、人々の行動変容を促す活動が必要とされることが確認されました。

会議の進行と議論

TMF理事でありモータージャーナリストの岡崎五朗氏がファシリテーターとなり、「交通安全は皆がつくるもの」というテーマのもとで進行されました。パネルディスカッションには、TMF理事で自動車経済評論家の池田直渡氏、警察庁の阿部竜矢氏、トヨタイムズの富川悠太氏が参加し、それぞれの立場から意見交換を行いました。

特に、「信号がない横断歩道での一時停止率が向上した」という実例を通じて、報道や啓発活動がどのように人々の行動を変えるかを討論しました。事故の事例に基づく報道が、受け手の意識を変えるきっかけになることから、被害者の視点を考慮しつつ、事故の背景や要因を深く掘り下げていく重要性が強調されました。

さらに、沖縄県警察本部とTMF、トヨタ自動車などが共同で取り組む「沖縄ゆいまーるプロジェクト」についても言及され、官民連携の重要性が確認されました。このプロジェクトでは、データ連携を通じて交通環境の改善を図る方向性が示されました。

Woven by Toyotaの取り組み

Woven by Toyotaからは、隈部肇CEOが「ヒト中心で交通安全を考える」というテーマで発表を行いました。ここで、ソフトウェアを利用した交通事故ゼロ社会の実現へ向けた取り組みについて触れられました。これには、ソフトウェア定義車両(SDV)の開発や、歩行者の視点に立ったルール作りが含まれています。また、交通インフラを中心にしたモビリティのテストコースであるWoven Cityでの実証実験も重要なポイントとして挙げられました。

会議の締めくくりとして、TMF理事長でありトヨタ自動車の代表取締役会長でもある豊田章男は、参加者に向けて「交通事故ゼロに向けて、誰もが自分事として取り組もう」と訴えました。これにより、事故を防ぐための行動が求められる重要な展望が示されました。

これからの取り組みと今後の展望

「タテシナ会議」は、交通安全に対する意思を共有し、一丸となって協働する場として2019年から続いています。これまでの活動を総括すると、事故を減少させるためには、「クルマ」「人」「交通インフラ」の側面から総合的な施策の実施が不可欠であるとの認識が確立されています。また、官民の枠を越えて多様な関係者が連携し、データや技術を活用した具体的な施策が進められています。

TMFは今後、「タテシナ会議」と分科会活動を通じて、一日でも早く交通事故の犠牲者を減少させるための施策を推進していく方針です。各社が協力し、交通安全が一人ひとりの責任であることを広く啓発していくことが求められています。これにより、より安全な社会を実現していくことが期待されています。

トピックス(イベント)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。