訪問介護サービスの危機と地域間格差についての考察

訪問介護サービスの危機と地域間格差についての考察

近年、介護業界は前例のない危機的状況に直面しています。特に在宅での介護サービスの中核を担う訪問介護は、人手不足やコストの高騰、そして2024年度に予定されている介護保険改正による報酬減額が相次ぎ、深刻な影響を受けています。

1. 介護業界の現状

訪問介護は、介護サービスの中でも特に人材確保が難しくなっています。この業界の厳しい現状は、国内外の政治的・経済的状況に起因している部分が大きく、物価の高騰や、人材派遣・紹介会社への支出が経営を圧迫しています。

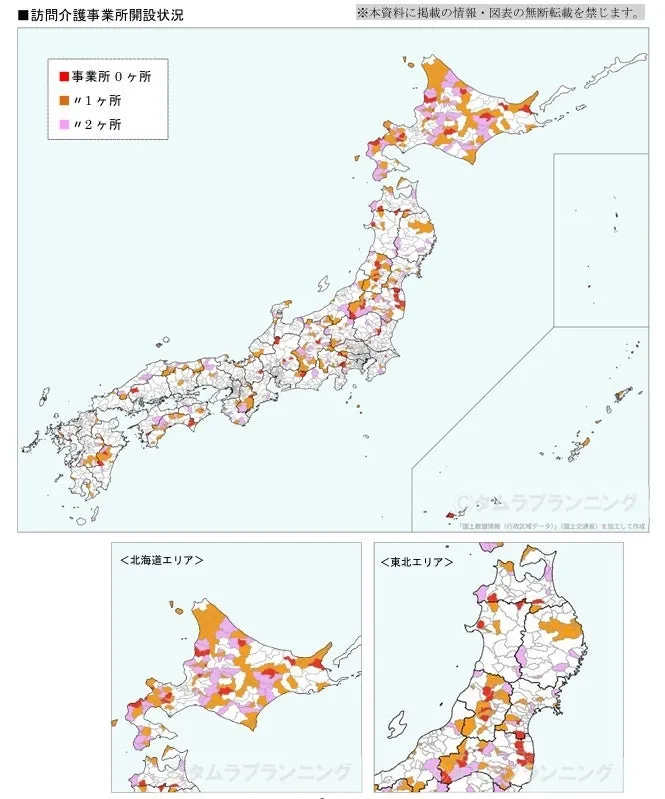

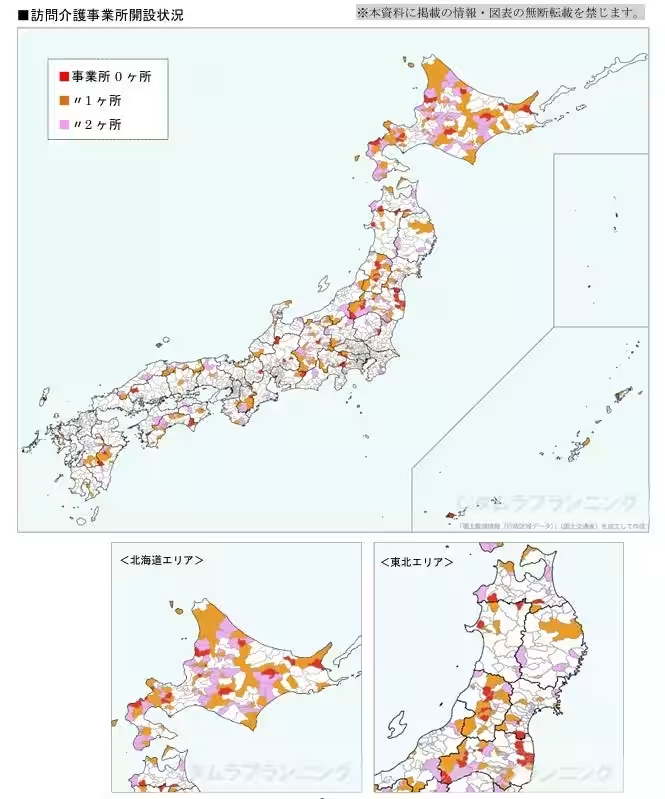

実際、我々の調査によれば、全国において訪問介護事業所が全く存在しない自治体が82ヶ所、もしくは1~2ヶ所のみの自治体が約500ヶ所もあります。これにより、これらの地域では民間企業の参入すら見込めず、行政の支援がなければ介護サービスの持続が難しい現状が明らかとなりました。

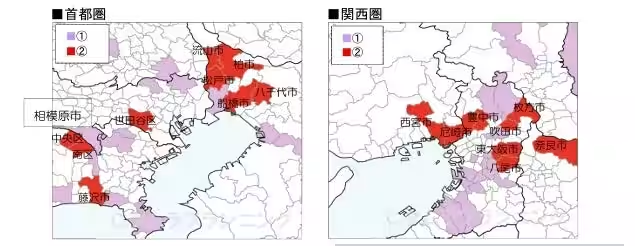

2. 地域間格差の実態

調査によると、訪問介護サービスが0ヶ所の自治体は都道府県別で見ると、特に北海道が最も多くの14自治体を抱えています。続いて、福島県、山形県、長野県、高知県が同様に介護サービスの空洞化が進んでいます。

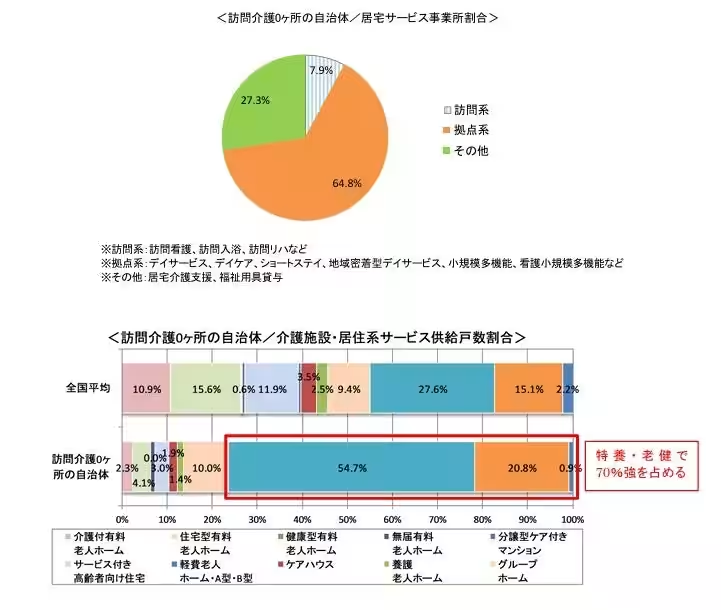

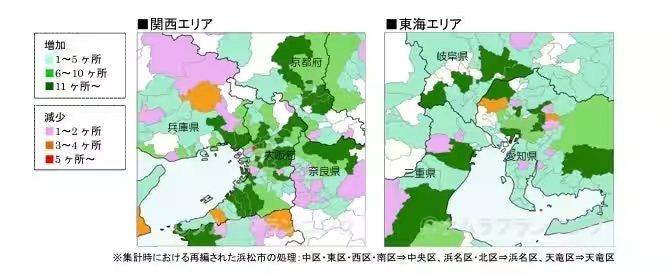

逆に、都市部では訪問介護事業所の増加が著しいです。例えば関西や東海エリアでは、住宅型有料老人ホームの急増に伴い、訪問介護併設型の事業所が増え、効率的な運営が行われています。しかし、これも一方で、地域による訪問介護の偏在を助長しています。

3. 対策と今後の展望

訪問介護が不足している自治体では、デイサービスやショートステイがこの不足を補っていますが、特養などの施設系サービスに頼る面が非常に大きくなっています。特に、訪問介護事業所が0の自治体においては、特養や老健の割合が予想以上に高く、それらが地域介護の主流な「受け皿」となっています。

このように、訪問介護0ヶ所の地域では、過疎化や交通利便性の欠如が影響を及ぼし、今後も民間企業が進出することは難しいと考えられます。そのため、地域の福祉法人や医療法人がしっかりと支えていく必要がありますが、経済的負担がかかり、介護難民が増加する懸念もあり、地域介護の維持がますます難しくなっています。

4. 効果的な介護報酬の見直しへ

また、今後は訪問介護サービスの報酬体系を地域ごとに見直し、地域の実情に合ったプランを作成することが必要です。特に、訪問介護の管理運営が厳しい地域の特性を理解し、効率的かつ持続可能な運営モデルを確立することが急務とされています。

我々の調査結果をもとにして、今後も「介護保険居宅サービスデータ」を基にした分析を続け、より良い介護サービスの提供につなげていくための取り組みを進めます。これは、高齢者に対する公平な介護サービスの維持に向けた一助となるでしょう。

5. 結論

訪問介護のサービス提供体制は、地域によっては著しく偏在しています。従って、地域の実情に合わせた介護報酬の見直しと、行政の関与の強化が求められています。一部の自治体は、すでに介護サービスの提供が難しくなっており、早急な対応が迫られています。これらの結果を受けて、今後も多様なデータを収集・分析し、地域のための介護サービス改善に努めていく必然があります。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。