岡山大学がキャッスルマン病の診断基準を国際的に確立!新たな研究の展望

岡山大学が確立したキャッスルマン病の国際診断基準

2025年9月5日、国立大学法人岡山大学が発表したニュースは、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の診断において歴史的な一歩を踏み出しました。これまでは診断基準が欠如し、研究や治療における障害となっていたiMCDの国際的な組織診断基準が、アメリカ、日本、欧州の専門家によって初めて策定されました。これにより、診断の質の向上が期待されています。

特発性多中心性キャッスルマン病とは?

特発性多中心性キャッスルマン病は、全身的なリンパ節の腫れ、発熱、体液の貯留を伴う難治性の希少疾患です。症状が多様であるため、従来は診断が非常に難しく、客観的な基準も存在しませんでした。その結果、患者の治療方針の決定や研究が制約されていました。

新しい診断基準の概要

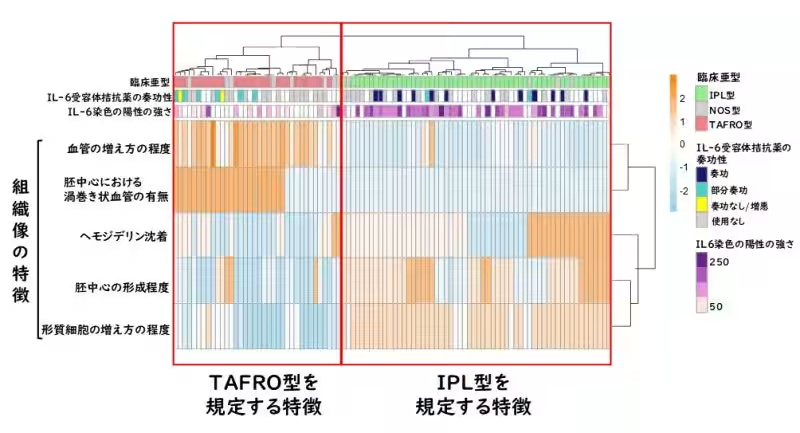

岡山大学学術研究院保健学域の西村碧フィリーズ講師と佐藤康晴教授を中心とする研究チームは、様々な専門分野から集まった医師たちと協力し、iMCDの組織学的亜型を定義するための国際的診断基準を策定しました。この基準では、5つの組織学的所見を点数化し、機械学習を活用して診断の再現性が確認されています。

国際的な基準が確立されたことにより、世界中の研究者が同じ病理指標を用いて症例を評価できるようになります。これにより、診断の精度が向上し、亜型ごとの病因解明や治療法の開発の基礎にもなることが期待されています。

西村講師のコメント

この新たな基準について西村講師は、「基準がない中での診断が難しかった私たちにとって、この診断基準は大きな成果です。特に、症状や治療反応性との相関が確認されており、治療法の選択にも役立つ可能性があります。」と語っています。過去の不確定性を克服し、専門家たちとの議論を重ねて実現したことに喜びを感じているようです。

研究の意義と今後の展望

この診断基準がもたらす革新は、iMCD患者にとっての治療に革命をもたらすものです。新たな基準に基づく研究が加速することによって、より正確な病因の解明や新薬の開発に繋がり、最終的には患者のQOL(生活の質)の向上が期待されます。2025年6月に「American Journal of Hematology」に掲載される予定の論文も、科学界におけるこの新たな知見を広める重要な役割を果たすことでしょう。

さいごに

岡山大学の取り組みは、単に医療の進歩だけでなく、国際的な協力の成功例とも言えます。さまざまな国の研究者が集まり、共通の目標をもって進めた結果、より多くの患者に希望を届けることができるのです。この成果は、将来的にも医学研究の新たな道標となることを期待し、進展を見守りたいと思います。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。