増加する不登校の子どもたち、柔軟な進路選択の重要性

不登校の中高校生と進路選択の多様化

近年、不登校は特別な現象ではなく、さまざまな家庭に見られる身近な問題となっています。文部科学省のデータからも、2025年度には不登校の児童生徒数が過去最高になると予測されています。このような状況を受け、個別指導の明光義塾が実施した「中高生の不登校に関する実態調査」では、不登校中の中学生から高校生を育てる400名の保護者からの意見が集約されています。

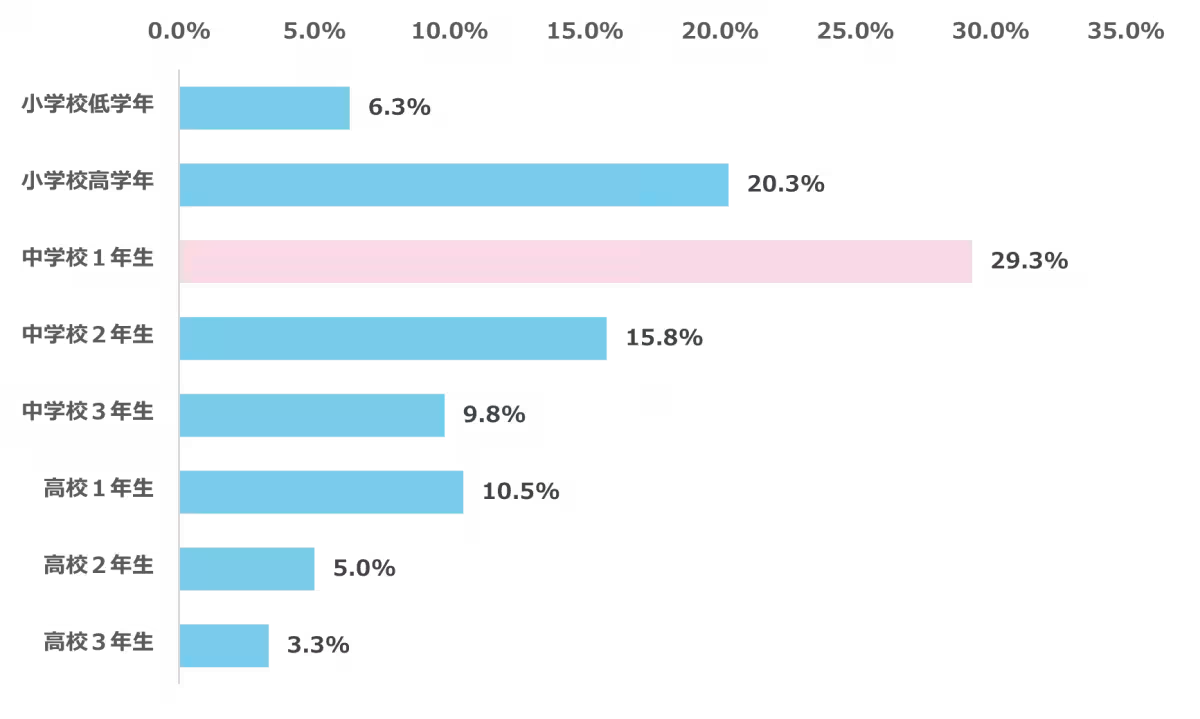

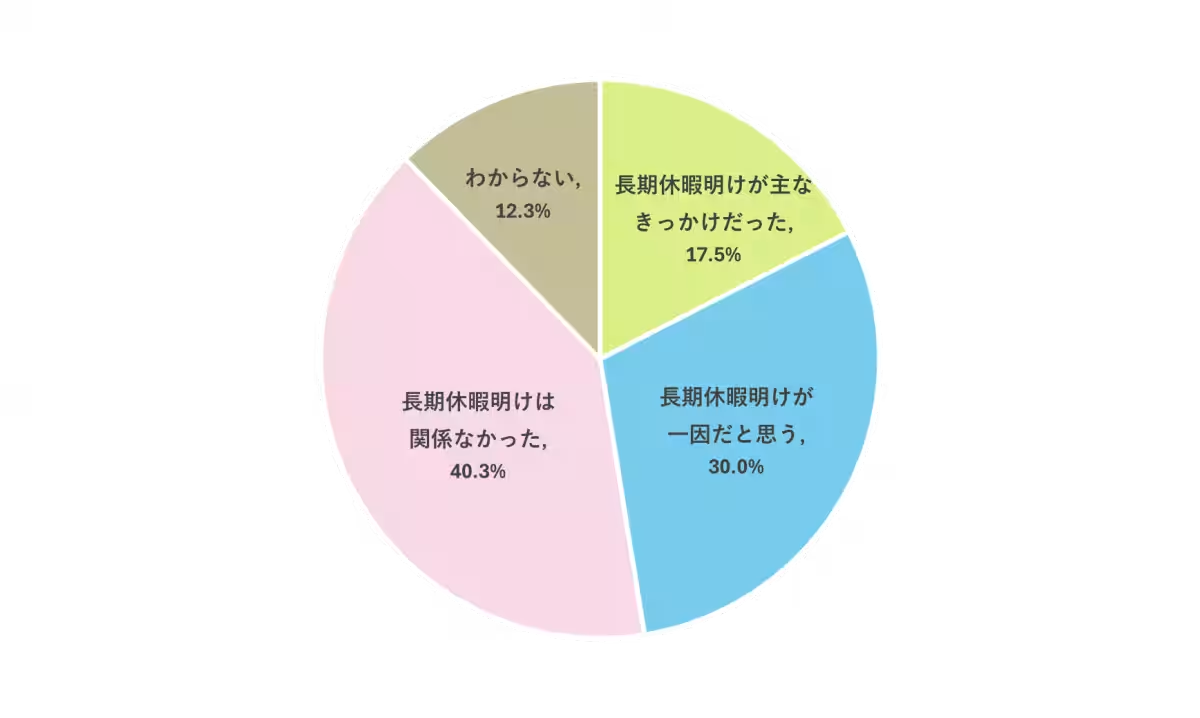

不登校の背景

子どもが不登校になる理由は様々です。学業、周囲の人間関係、体調不良などが影響しており、不登校の家庭は“中1の壁”や長期休暇明けの不安など、特有の経験を持ちます。調査によれば、特に中学1年生において不登校になるケースが多いとされています。これは新しい環境に対する不安や負担が関与していることから、「早めのサポート」が求められる背景でもあります。

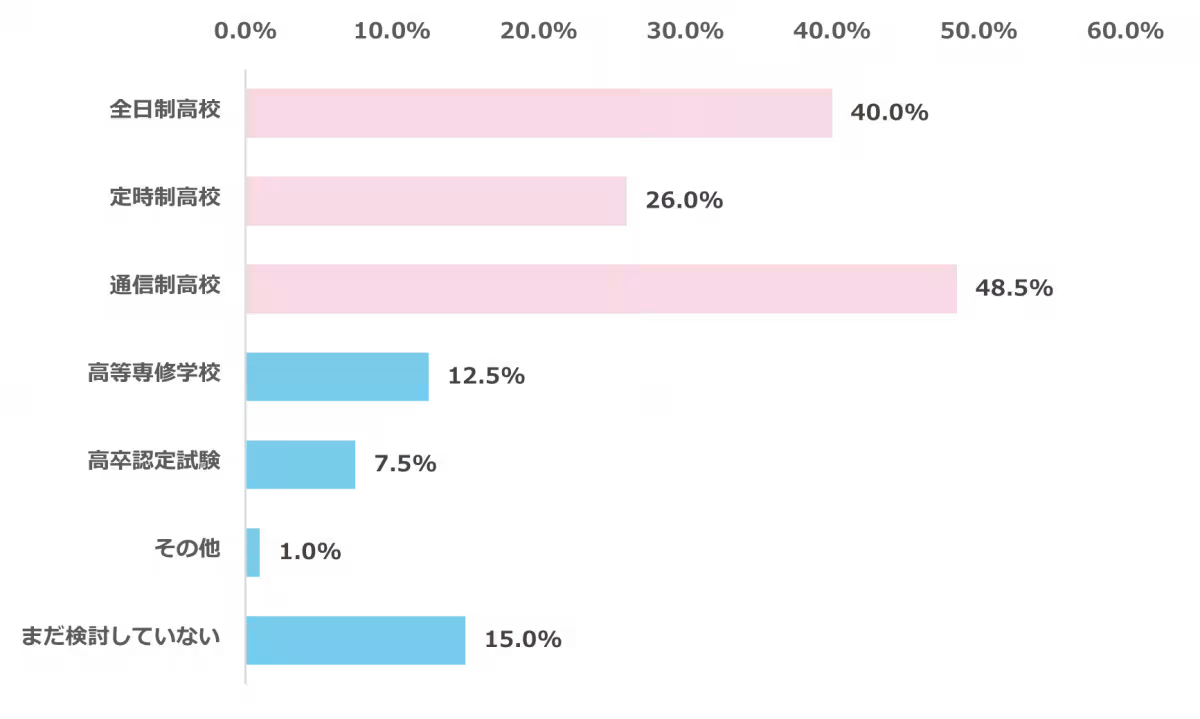

多様な進路選択の現実

同調査によると、不登校の生徒が進学を検討する際の選択肢は多様化してきています。全日制高校が40%、定時制高校が26%、そして通信制高校が48.5%という結果が示されています。特に通信制高校は、その柔軟性や自分のペースで学ぶことができるため、多くの保護者から選ばれています。これにより、子どもたちは自分に合った学び方を選択することが可能です。

保護者の不安と支援の必要性

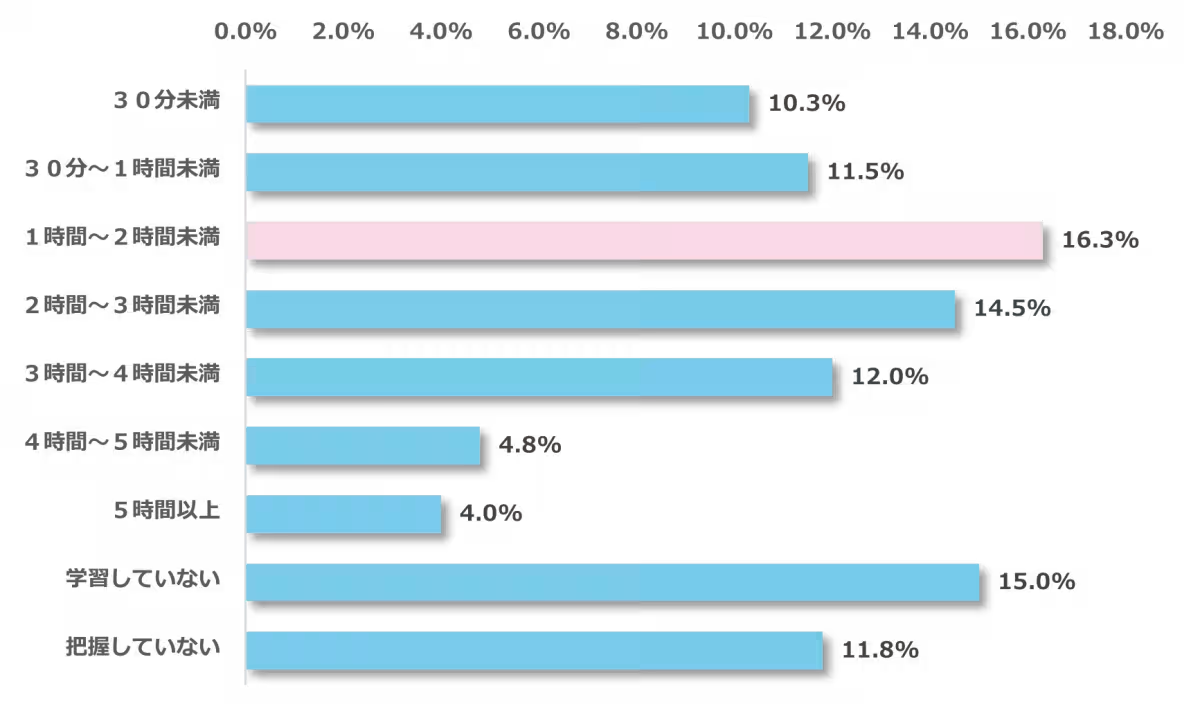

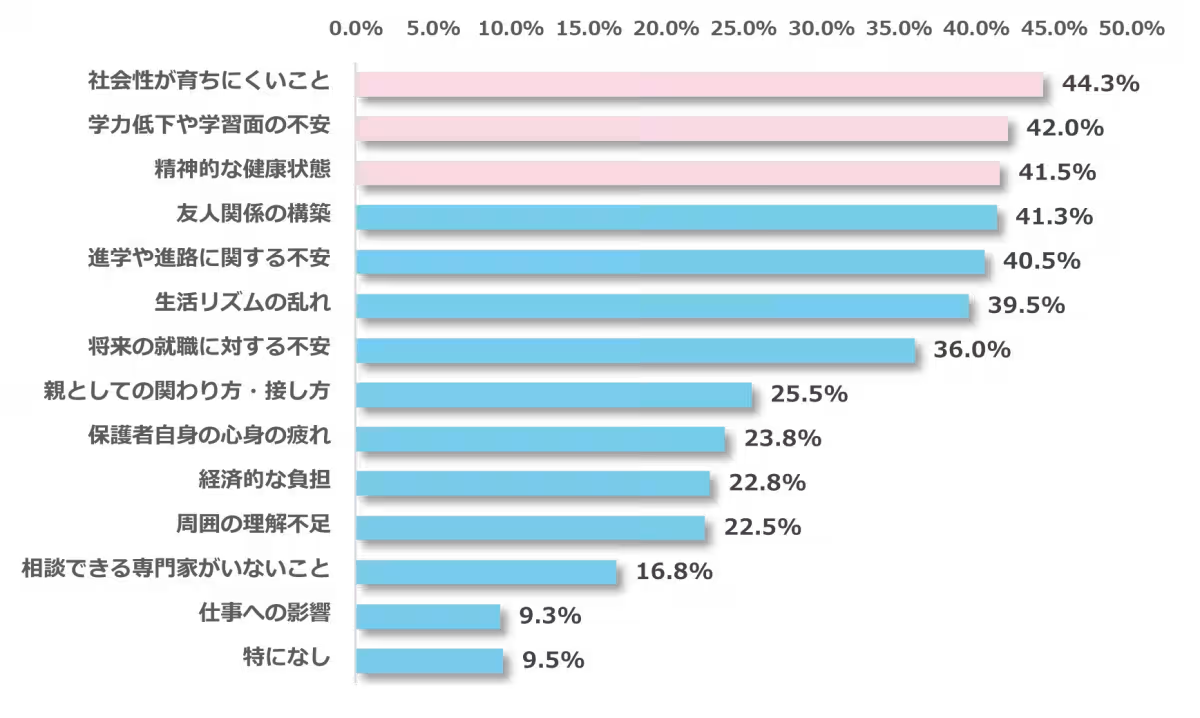

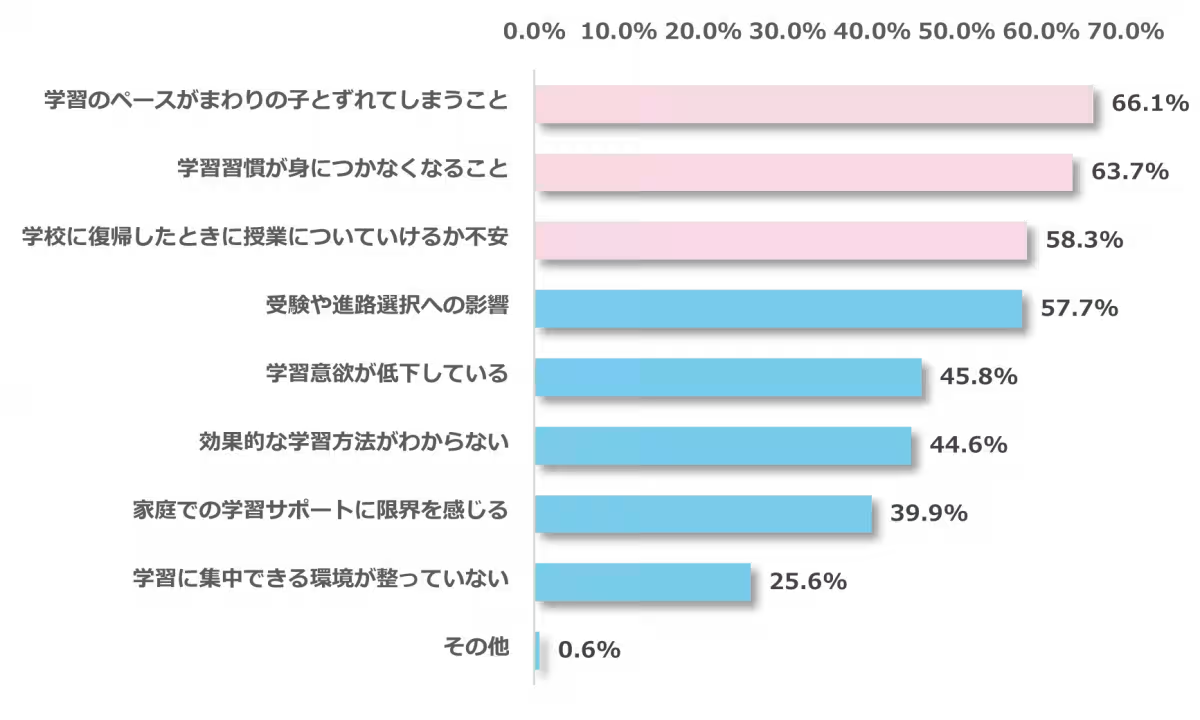

不登校の子どもを持つ保護者の中で、最も多く寄せられる不安は「社会性が育ちにくい」というもので、44.3%がこの点を懸念しています。更に、66.1%が「学習のペースが周囲とずれてしまうこと」に不安を感じているとの結果も出ています。これに対し、家庭だけでは解決が難しい場合も多く、周囲からの支援や情報提供が特に重要です。実際に、2〜4時間の学習を行う不登校の子どももおり、学び続ける意欲を示しています。

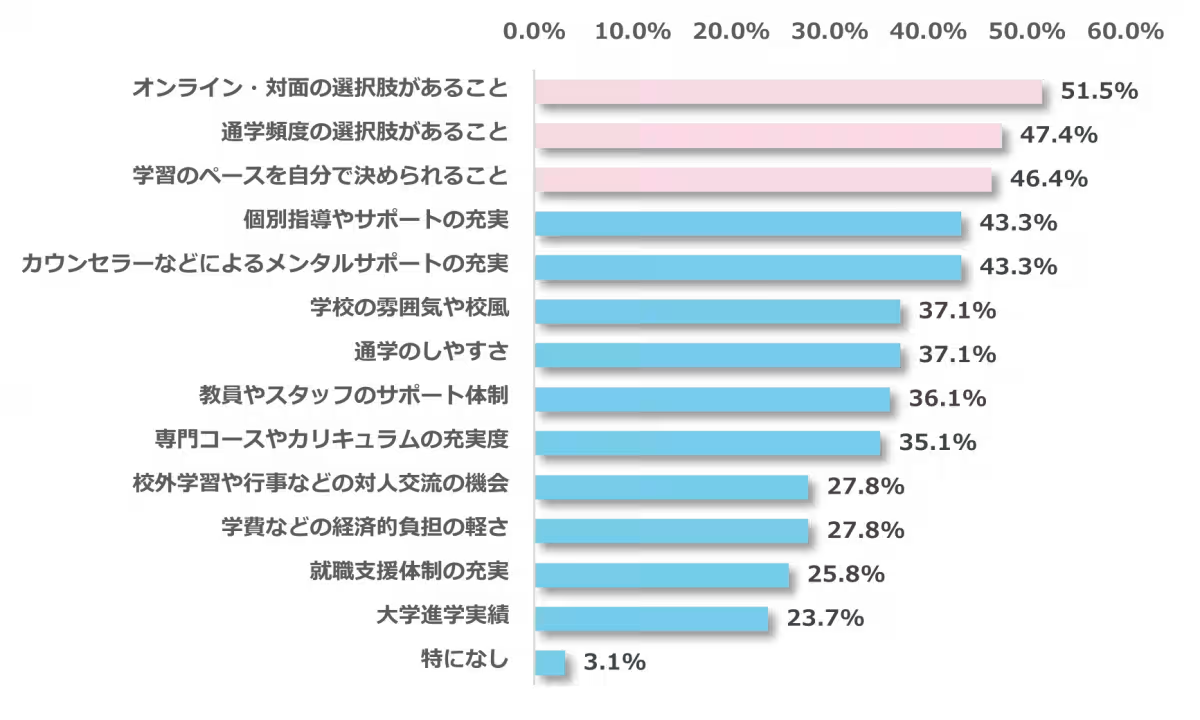

学校選びの重視ポイント

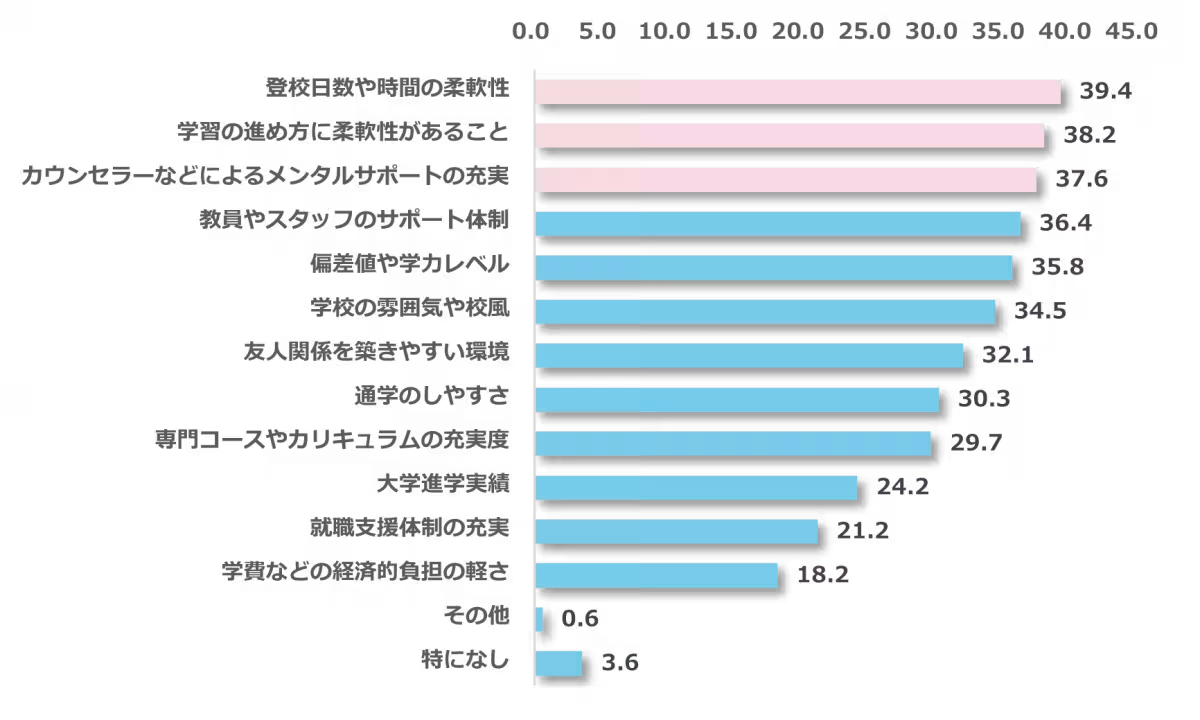

進路選択の際、保護者が重視するポイントも明らかになりました。「登校日数や時間の柔軟性」の重要性が最も高く、39.4%の支持を得ています。これは、子どもの状況に応じて無理なく学びを続けられる環境を求める声の表れです。また、カウンセリングやメンタルサポートの充実も重視されており、心のケアが進学先選びにおいて大きな要因となっています。

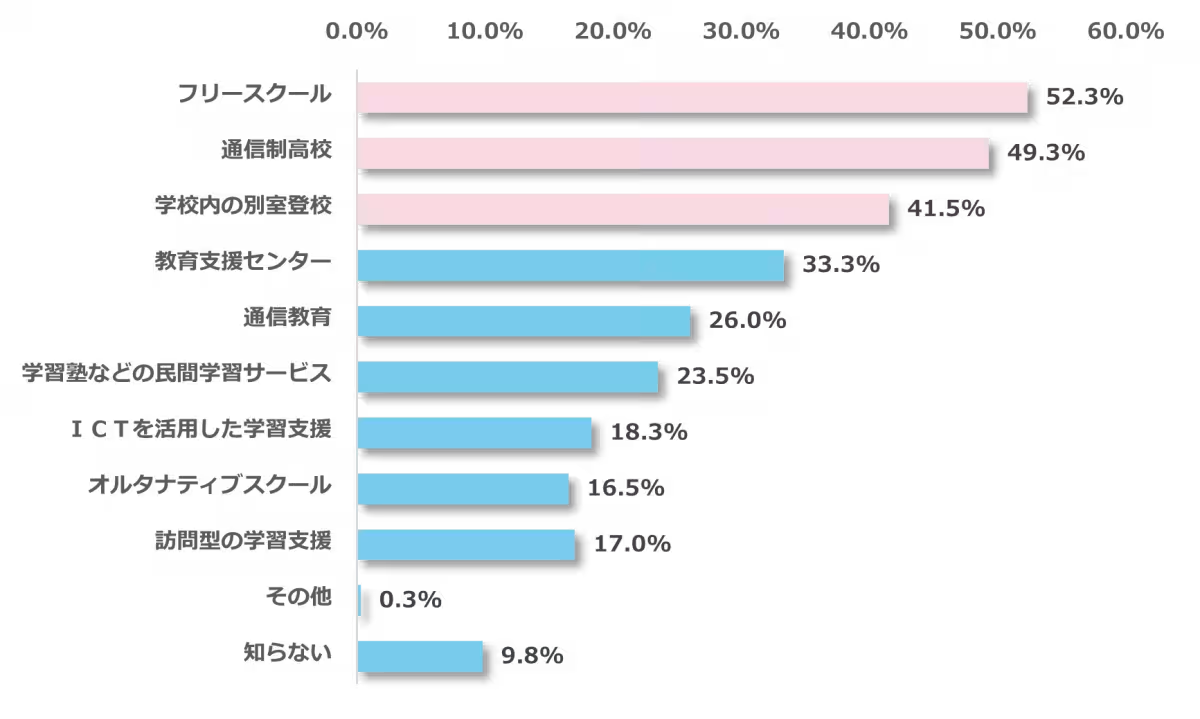

サポートの充実が必要

不登校という問題に直面している家庭においては、どのようなサポートが必要かを考える上で、情報の蓄積と提供が不可欠です。調査によると、フリースクールの知名度は52.3%と高く、不登校に関する支援が今後も多様化する必要があることを示唆しています。子どもたちが安心して学びを続けられるための環境整備、そしてその情報が広がることが求められています。

各家庭が抱える不安や要望に寄り添いながら、将来に向けての前向きな一歩を一緒に踏み出すサポートが今後ますます重要になるでしょう。明光義塾では、生徒一人ひとりを尊重しつつ、保護者との連携を深めながら、「やればできる」という自信を育てていく所存です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。