防災意識と備蓄の実態調査から見える若者の課題とは

防災意識と備蓄に関する調査の結果

最近、株式会社ロイヤリティ マーケティングとTOKYO FMのラジオ番組「馬渕・渡辺の#ビジトピ」が共同で実施した「防災意識と備蓄に関する調査」の結果が発表されました。この調査は、全国の20〜60代を対象としたもので、特に東京エリアの防災意識の実態が浮き彫りになっています。

調査結果の概要

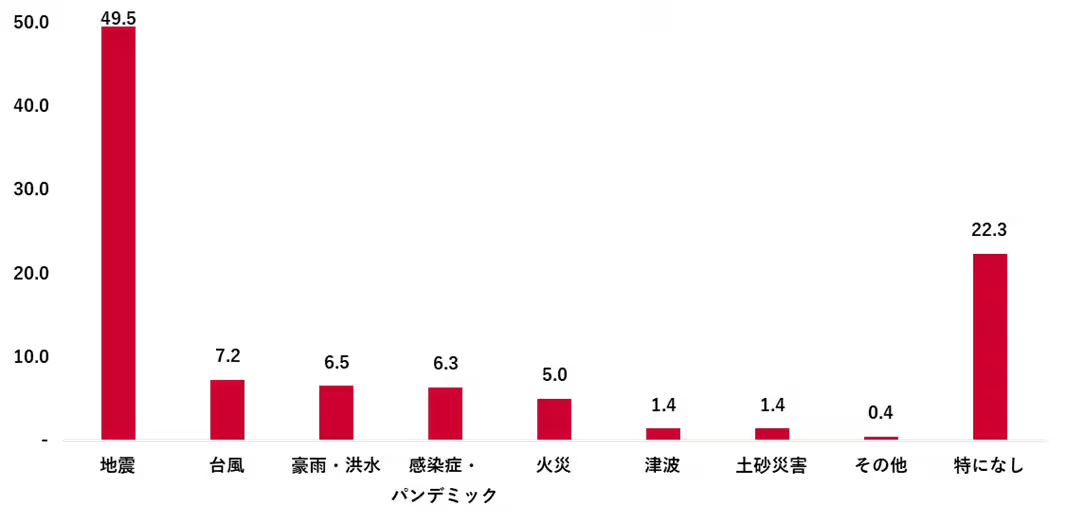

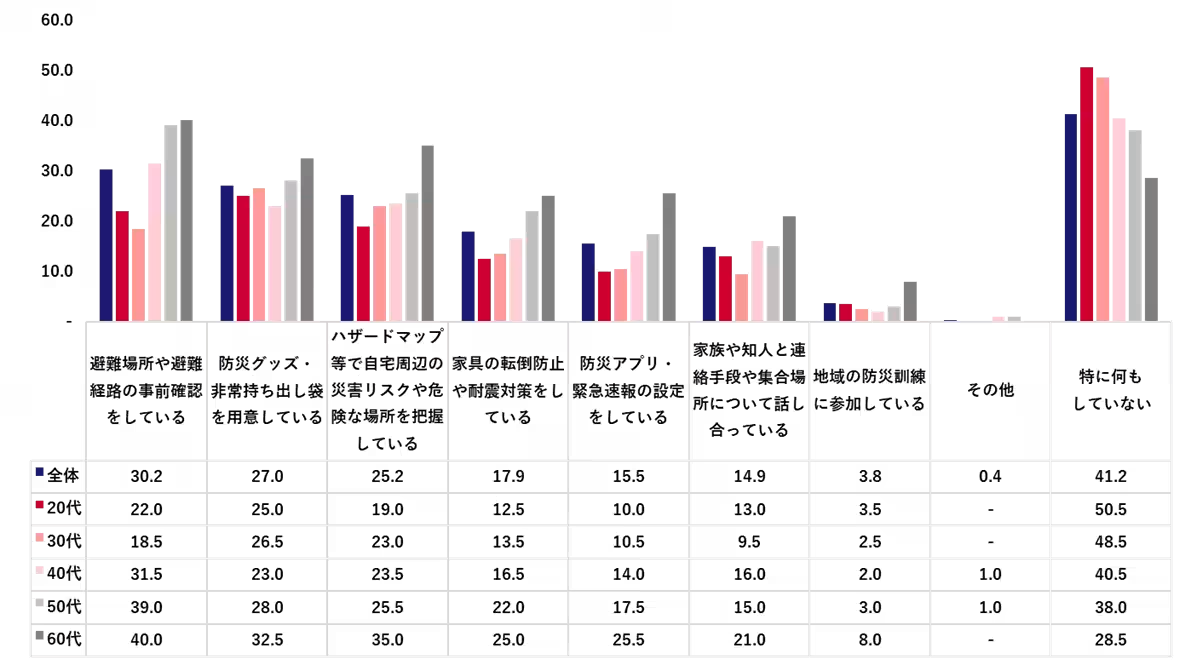

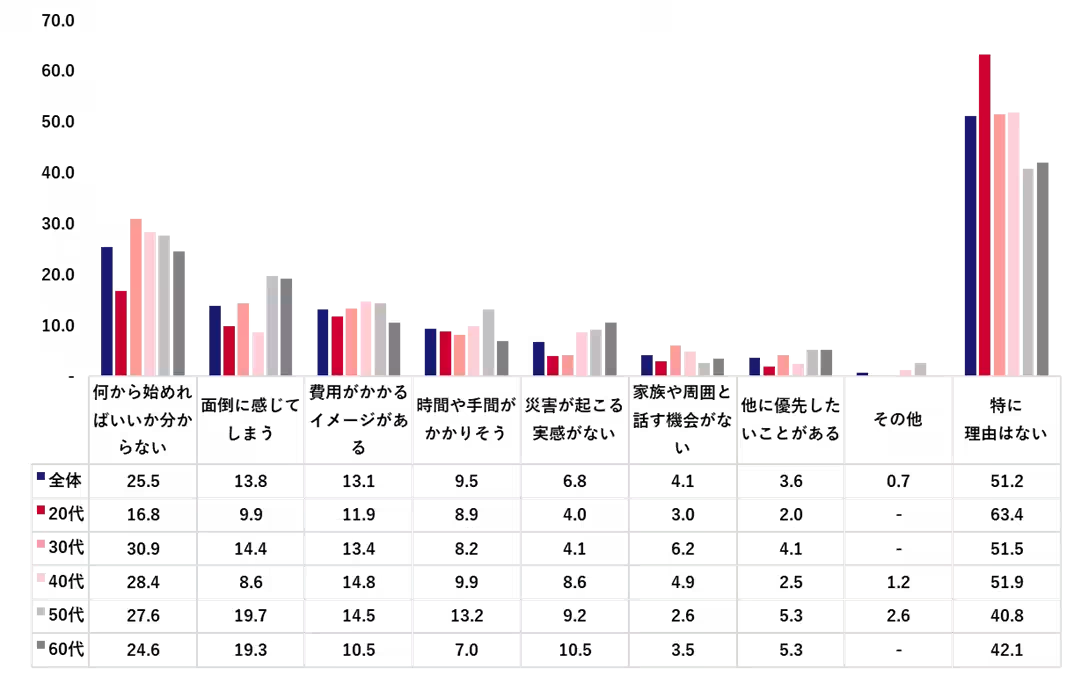

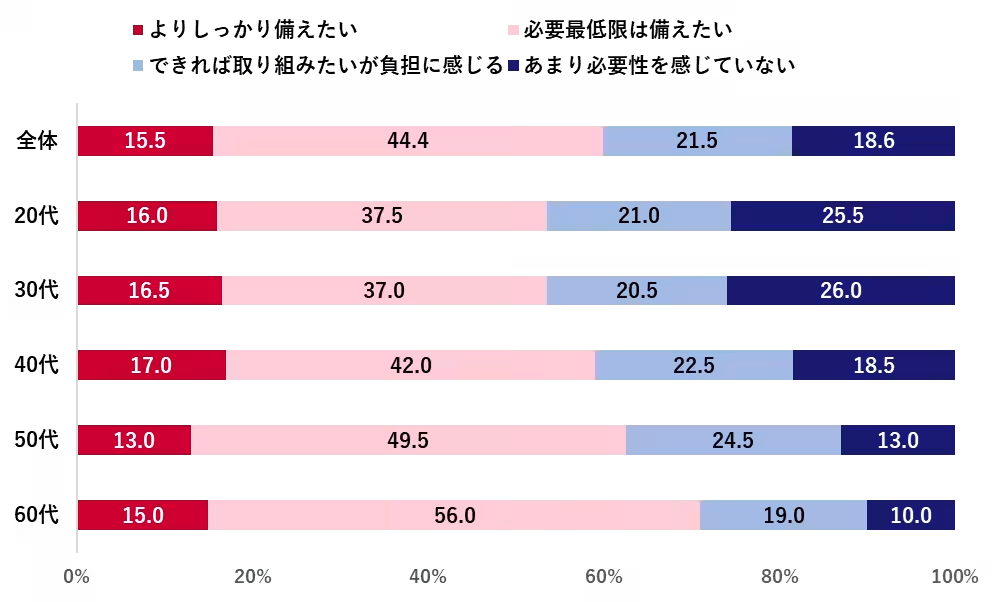

まず、調査結果から、最も多くの人が意識している災害は「地震」であることがわかりました。実に49.5%の人々が地震を最も気にしていると回答した一方で、約40%の人が特に何の対策も講じていないという現状が明らかになっています。年代別に見ると、20代では50.5%が「特に何もしていない」と答えており、非常に高い割合になっています。

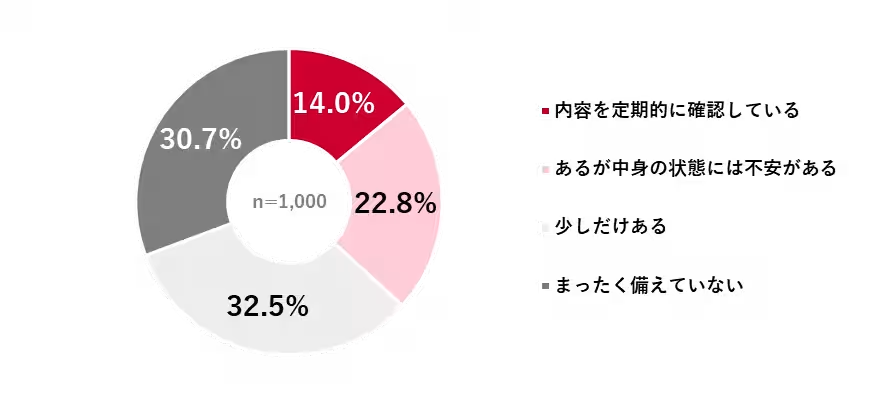

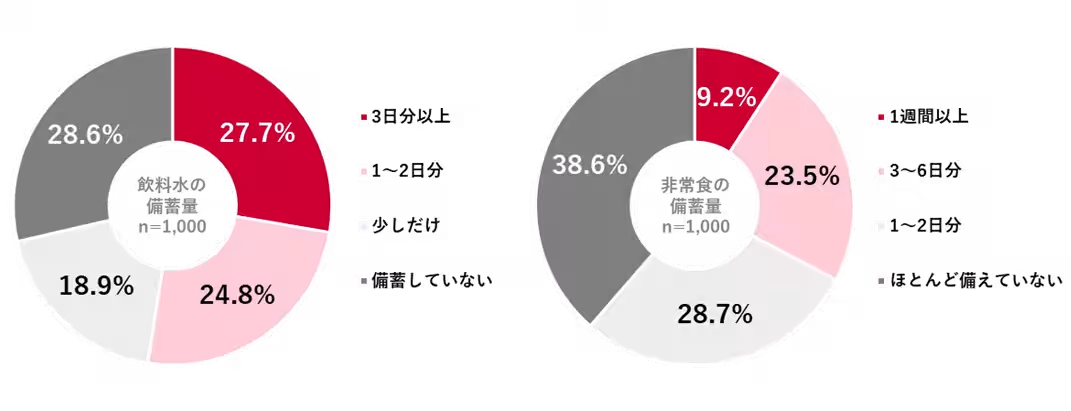

また、備蓄品の保有状況についても、調査は興味深い結果を示しています。「少しだけ備蓄している」という回答が32.5%、「まったく備えていない」が30.7%という状態であり、多くの人が防災対策を軽視していることがうかがえます。特に飲料水や非常食は最も基本的な備蓄品ですが、まだまだ安心できる状況とは言えません。

物品の実態

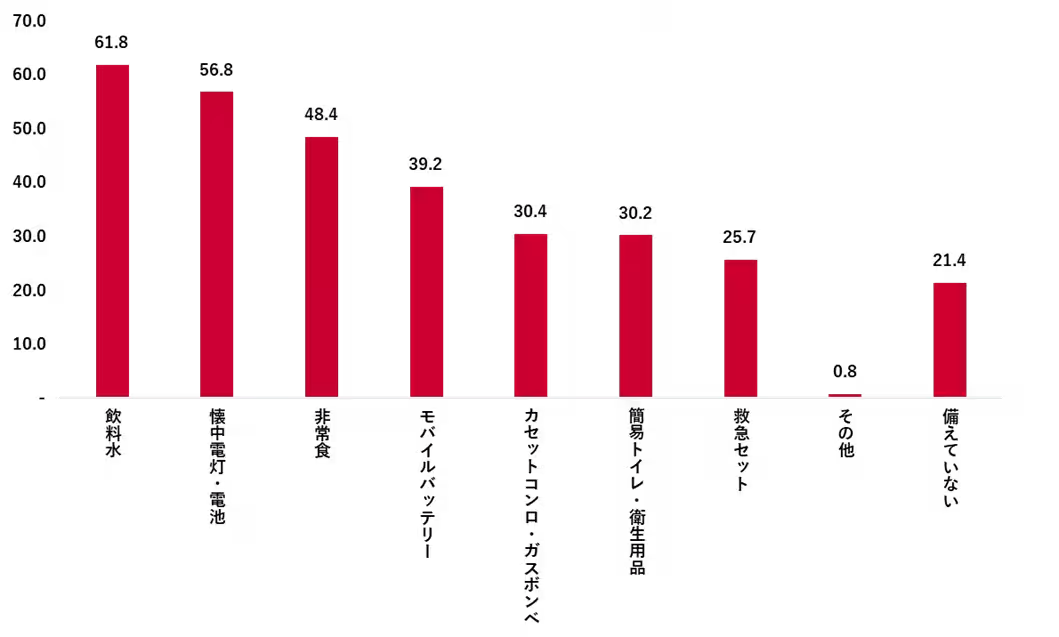

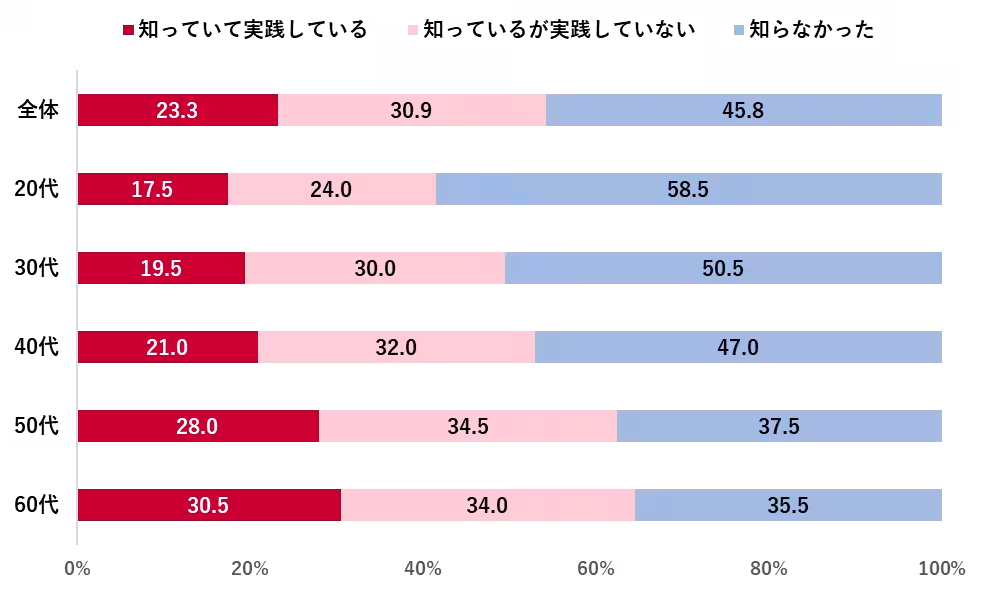

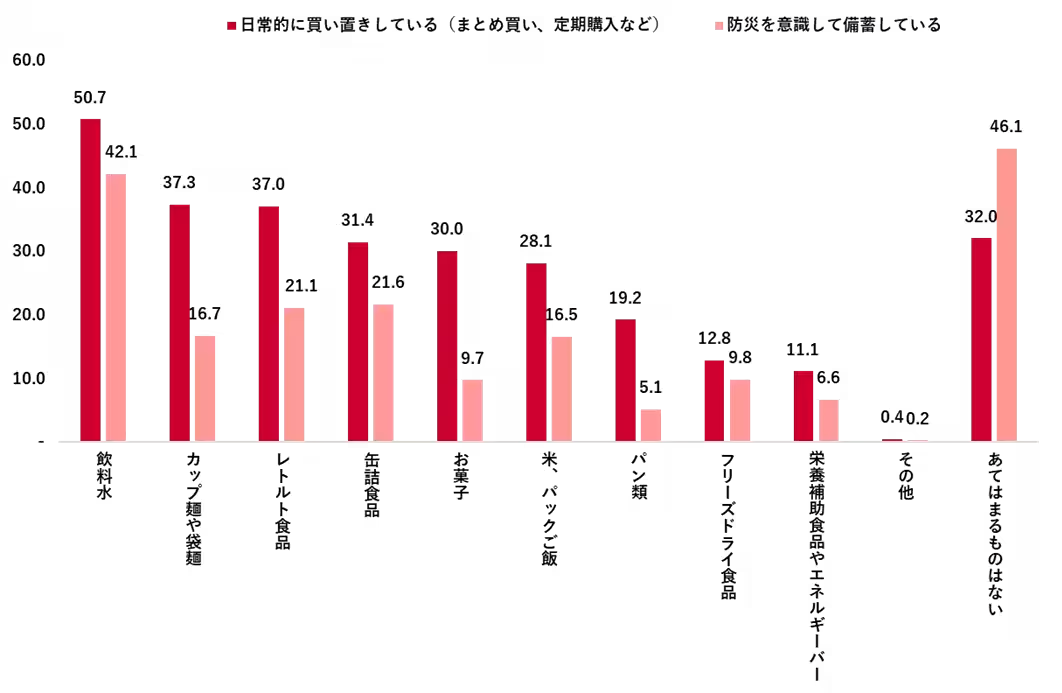

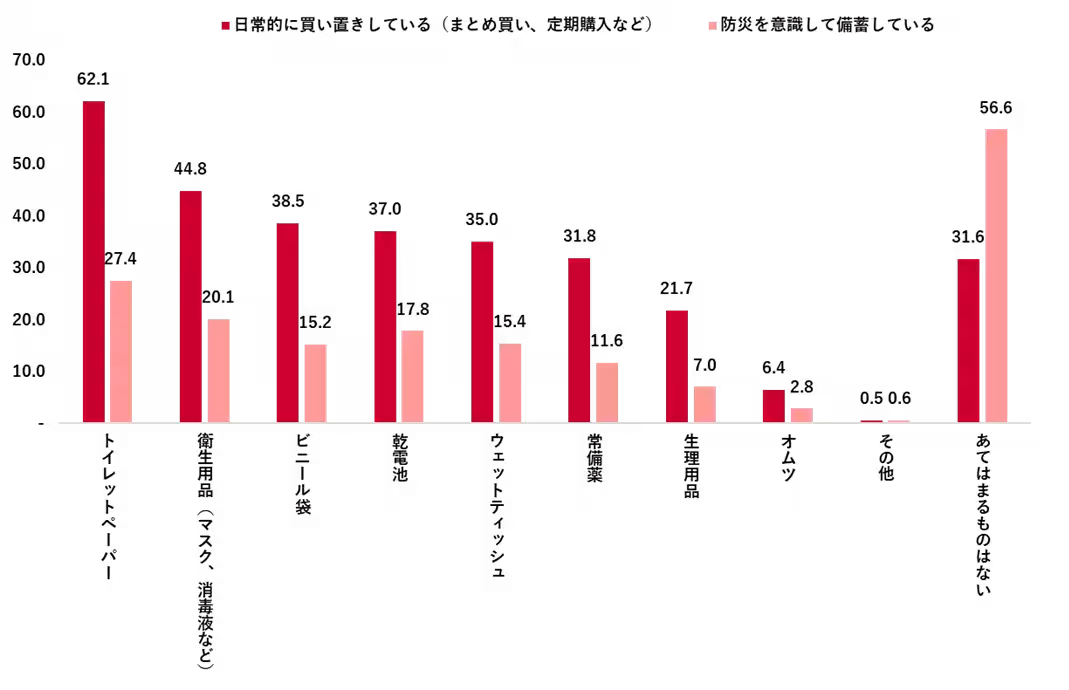

具体的な防災関連品の内訳では、飲料水が61.8%、懐中電灯・電池が56.8%、非常食が48.4%となっています。ここからも、比較的基本的な項目に対する意識はあるものの、実際に備えている量は少なく、特に「ローリングストック法」の認知度の低さが目立ちます。調査によると、知識を持つ人は54.2%ですが、実践しているのはわずか23.3%です。

防災に対する意識の低下

次に、今後の防災備蓄に関する意向を見てみると、「必要最低限は備えたい」と考えている人が44.4%と意外と多いことが分かりました。一方で、20〜30代の若者の約4人に1人が「必要性を感じていない」と回答しており、特にこの世代において防災の意識が低い傾向が顕著です。

日常生活と防災

防災を意識した備蓄実施は日常生活においても低い傾向が見られ、例えば、飲料水やレトルト食品は日常的には買い置きされていますが、防災を意識した備蓄は46.1%が「当てはまるものはない」という結果になりました。これは、日常の生活における備蓄と防災の意識が乖離していることを示しています。

専門家の見解

調査結果について、馬渕磨理子氏は、特に20代は他の年代に比べて防災対策を講じていない割合が高く、世代間の意識に差が存在することを指摘しています。また、渡辺広明氏は、防災は日常生活から考えることが必要であり、普段使っている食品や日用品を多目に備えておく「ローリングストック法」の重要性を述べました。

結論

この調査結果から、若者を対象にした防災意識の啓発活動が急務であることが明らかになりました。防災は個人だけでなく、社会全体の課題でもあります。災害に備えるため、日常から意識を高め、備蓄について考えることが重要です。防災月間である9月を機に、皆さんも備蓄を見直し、家族や地域の安全を守るための行動を始めてみてはいかがでしょうか。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。