人事を再考する大規模カンファレンス『人事の羅針盤2025』が盛況裏に終了

はじめに

2025年10月18日、大崎ブライトコアホールで開催された『人事の羅針盤2025』は、参加者にとって非常に意義深いイベントとなりました。このカンファレンスは、企業の人事部門が直面する課題や、その解決策を模索するための場として設計されました。今回は、このイベントの様子や参加者の声、今後の展望を詳しくご紹介します。

開催背景と目的

最近の社会情勢は、人口減少やテクノロジーの急速な進化などによって大きく変化しています。このような状況の中、企業の人事部門には柔軟で高度な判断が求められており、その対応ができる企業はまだ少数です。人事図書館はこの課題に応えるため、「人事はどこから来て、どこへ行くのか」というテーマで、過去・現在・未来を見つめ直しながら人事の役割を再考することを目的として、カンファレンスを企画しました。

イベント概要

本イベントには、法政大学や東京大学の研究者をはじめとする人事責任者やHRテックの専門家たちが集まりました。彼らは、「人事の歴史」「研究知」「最先端テクノロジー」の視点から、今後の人事の在り方について議論を展開しました。その結果、客観的かつ多様な視点から新しい「人事の羅針盤」が描かれることになりました。イベントのデータは以下の通りです:

- - 開催日時:2025年10月18日(土)9:00〜19:00

- - 開催場所:大崎ブライトコアホール

- - 主催:人事図書館(株式会社Trustyyle)

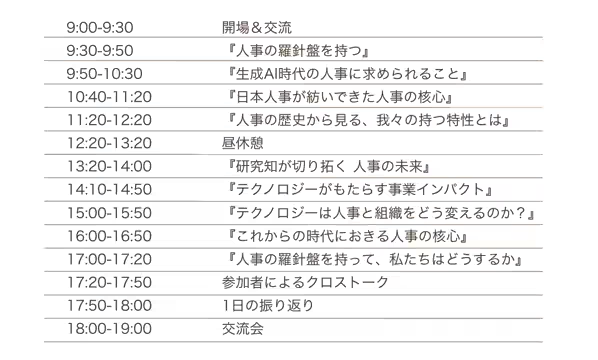

当日のタイムテーブル

当日は、オープニングトークやパネルディスカッションなど、さまざまなセッションが行われました。オリエンテーションでは人事図書館の館長、吉田洋介氏が「人事はどこから来て、どこへ行くのか」と問いかけ、参加者たちと一緒にその答えを探る旅が始まりました。

各セッションおよび当日の様子

生成AI時代の人事に求められること

最初のセッションでは法政大学の石山恒貴教授が、生成AIの進展がもたらす人事の役割の変化について話しました。AIは労働代替ではなく、創造性を補完する存在として捉えるべきだと述べ、参加者からも多くの共感を呼びました。

日本人事が紡いできた人事の核心

続いて、品川皓亮氏が明治以降の人事制度や雇用慣行の変遷について報告。併せて、企業が新しい人事モデルを探ることの重要性についても話しました。

歴史から見る人事の特性

東京大学の佐藤博樹名誉教授や神戸大学の江夏幾多郎准教授が、人事の歴史から今日の制度の成立背景とその課題についてディスカッション。両氏は歴史を知ることで現代の人事が見えてくることを強調しました。

研究知が切り拓く、人事の未来

経営学研究者たちが実務との関係性について意見を交わし、理論が思考を深める手段であると認識されました。さらに、テクノロジーが人事に与える影響についても意見が交わされました。

参加者の声

終了後のアンケートでは、99%の参加者が次回も開催を希望しています。参加者からは「自分自身のあり方を考えさせられた」や「多角的な視点からの議論が興味深かった」といったコメントが寄せられました。

今後の展望

『人事の羅針盤2025』は、多くの人事に関わる専門家たちにとって有意義な日となりました。今後、人事図書館はこの熱意を糧に、さらなるイベントを企画し、人事の未来を共に拓いていく場を提供していきます。次回のイベント情報は公式サイトにて随時発信されるので、ぜひご期待ください。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。