新技術で免疫グロブリンAを安価に精製、感染症予防へ貢献

新しい免疫グロブリンAの精製技術

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の研究グループは、免疫グロブリンA(IgA)の新たな精製技術を開発しました。この技術は、低コストなジルコニア粒子を用いて簡便にIgAを精製できる方法であり、感染症予防医薬品の開発において大きな期待が寄せられています。

免疫グロブリンAとは

IgAは体内の粘膜表面に多く存在する免疫タンパク質であり、ウイルスや細菌から身体を守る重要な役割を果たします。特に、経鼻投与などの経路での利用が期待されていますが、従来の精製方法はコストが高く、医薬品の実用化が難しいという課題がありました。

新技術の概要

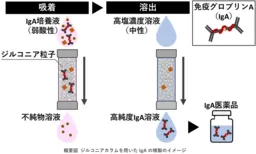

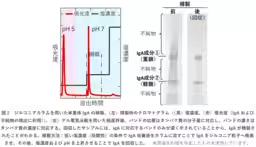

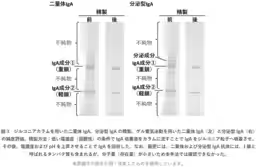

新たに開発された技術では、安価な無機材料であるジルコニア粒子を使用しています。このジルコニアを充填したカラムに、未精製のIgA溶液を流し込むことで、利用する溶液のpHや塩濃度を調整するだけで、IgAを選択的に回収することができます。pHは弱酸性から中性の範囲に保たれており、IgAの構造や機能が損なわれにくいのが特徴です。

この方法は、生のIgAに不純物が混入することなく、高純度のIgAを得ることができるため、医薬品としての使用に理想的です。また、ジルコニアは天然に豊富に存在するため、経済的な利点も大きいです。

研究の背景

感染症に対する対策として、一般的にはワクチンが使用されています。ワクチンは感染症の重症化を防ぐ効果があるものの、体内への病原体の侵入そのものを防ぐためにはIgAが理想的です。IgAは投与後、短期間で効果を発揮するため、即効性が求められるシーンでも特に活用が期待されています。

しかし、IgAを医薬品として実用化する上では、その高純度な精製が必要です。従来の精製方法では、IgAを特異的に吸着する設計がされた高価なカラムが使われており、生産コストの面で障壁となっていました。この研究は、IgAの精製を簡便化し、実用化に向けたパイプラインを整えることを目指しています。

研究結果と今後の展望

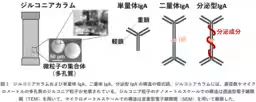

ジルコニア粒子を用いた新たな精製手法による実験では、IgAを含む様々な状態(単量体、二量体、分泌型)での高純度精製が確認されました。また、精製に使用する条件の最適化を行った結果、IgA以外の不純物が大幅に減少することがわかり、精製効率も向上しています。

今後は、この手法をさらに改良し、収率の向上を図ることで、より実用的な精製技術の確立を目指していく予定です。また、ジルコニア粒子の表面改質により特徴を活かし、医療現場での適用を加速させる計画もあります。これにより、感染症予防の新たな選択肢を提供し、多くの人々の健康を守るための貢献が期待されます。

研究の重要性

この技術は、感染症対策の新しいアプローチを提供するだけでなく、製薬業界におけるコスト削減やプロセスの効率化にも寄与する可能性があります。免疫グロブリンAの医薬品開発が進むことで、将来的にはパンデミック対策にも繋がることが期待され、より迅速で効果的な感染症予防策が実現することが待たれるでしょう。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。