災害時の電力確保は生活を守る鍵。あなたの備えは万全ですか?

災害時における電力確保の重要性

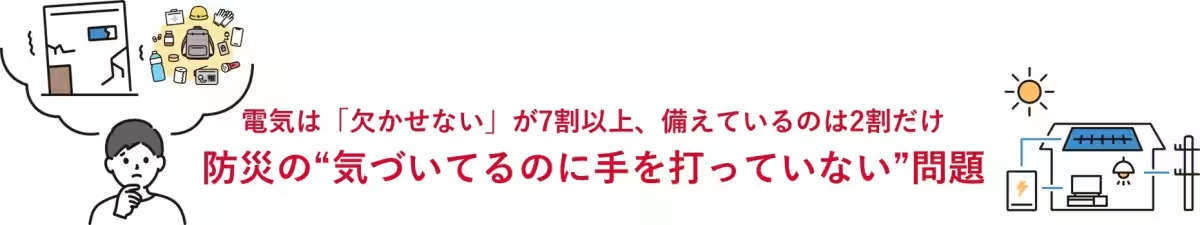

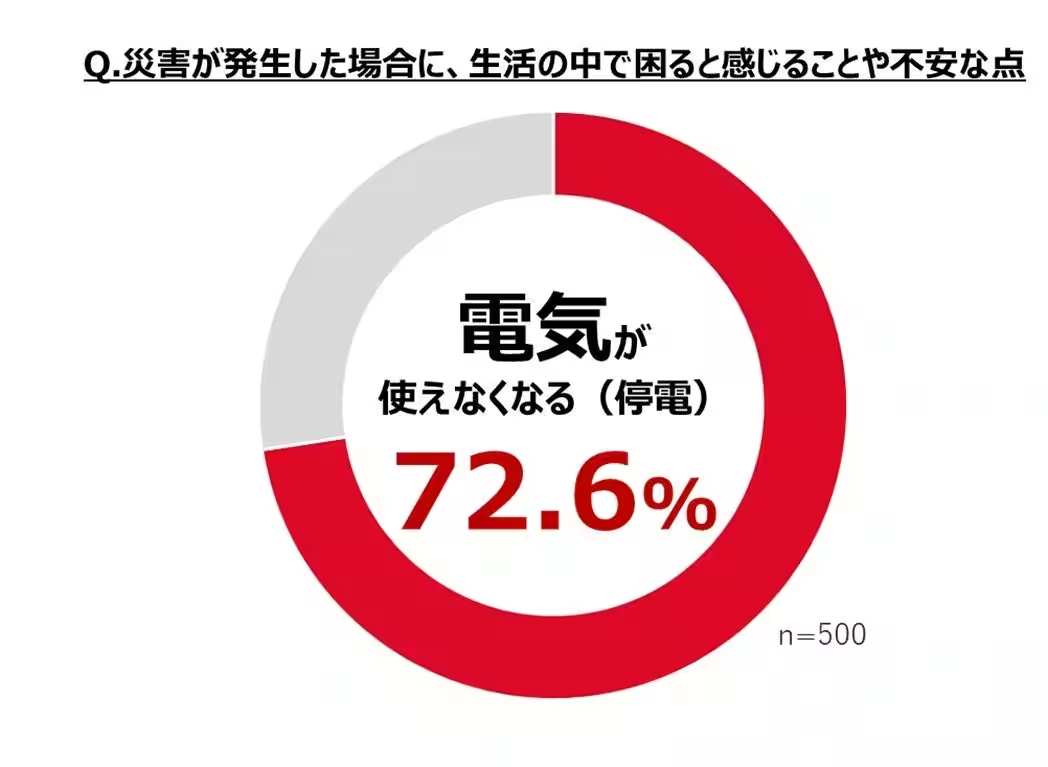

災害時に使用できる電力がどれほど生活に影響を与えるかについて、最近の調査結果が示されています。東京電力エナジーパートナーが実施した「防災対策に関する意識調査」では、72.6%の調査対象者が災害時の停電に対して不安を感じていることが明らかになりました。特に50代の割合は88.7%に達し、電力の重要性が強く認識されています。

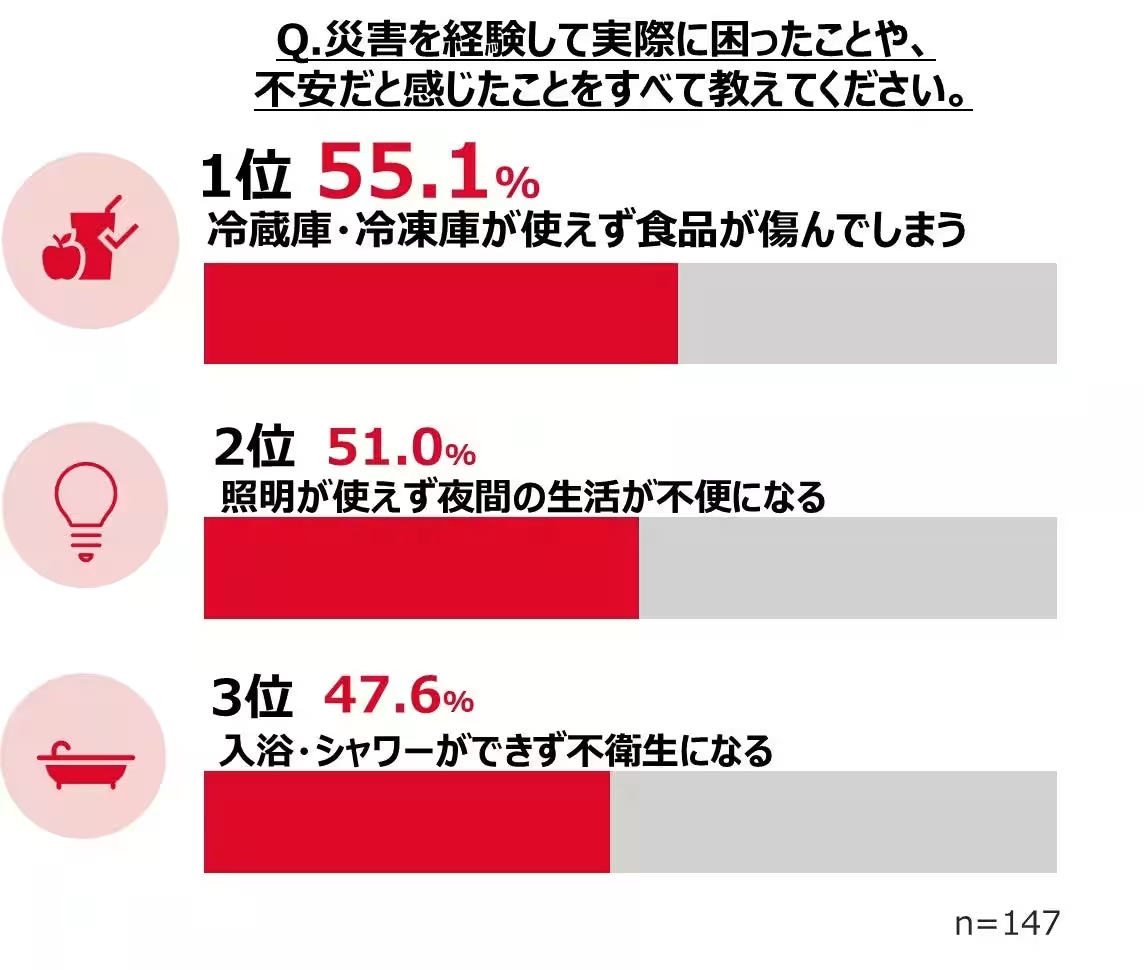

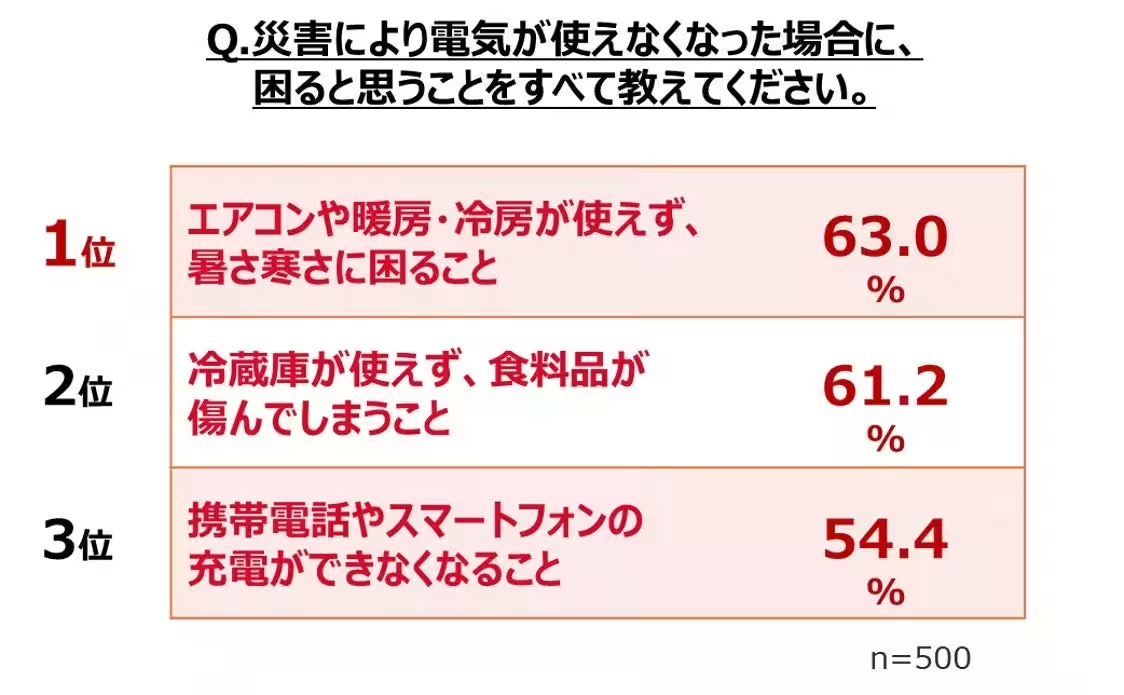

電力の不足が生活に与える影響

調査参加者の多くが、電気が使えなくなるという不安を抱えています。冷暖房機器や冷蔵庫が使えないことは、生活の質を大きく損ない、また安全確保にも直結します。実際、過去の災害経験者に聞いたところ、特に冷蔵庫や照明が使用できないことが大きなストレス要因とされており、電気が日常生活の言い換えなくとも不可欠であることを示しています。

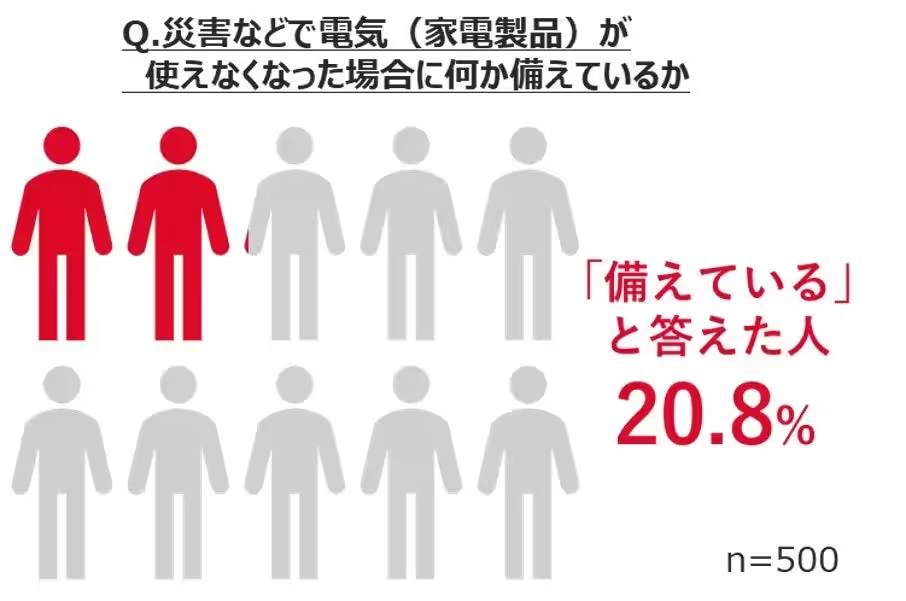

行動と意識のギャップ

興味深いことに、調査によると、電気が重要であると認識しつつも、実際に備えている人はわずか20.8%に留まります。多くの人々が「何を備えればよいか分からない」と答えており、この現状は防災意識の不足だけでなく、実行に繋がっていないことを示します。

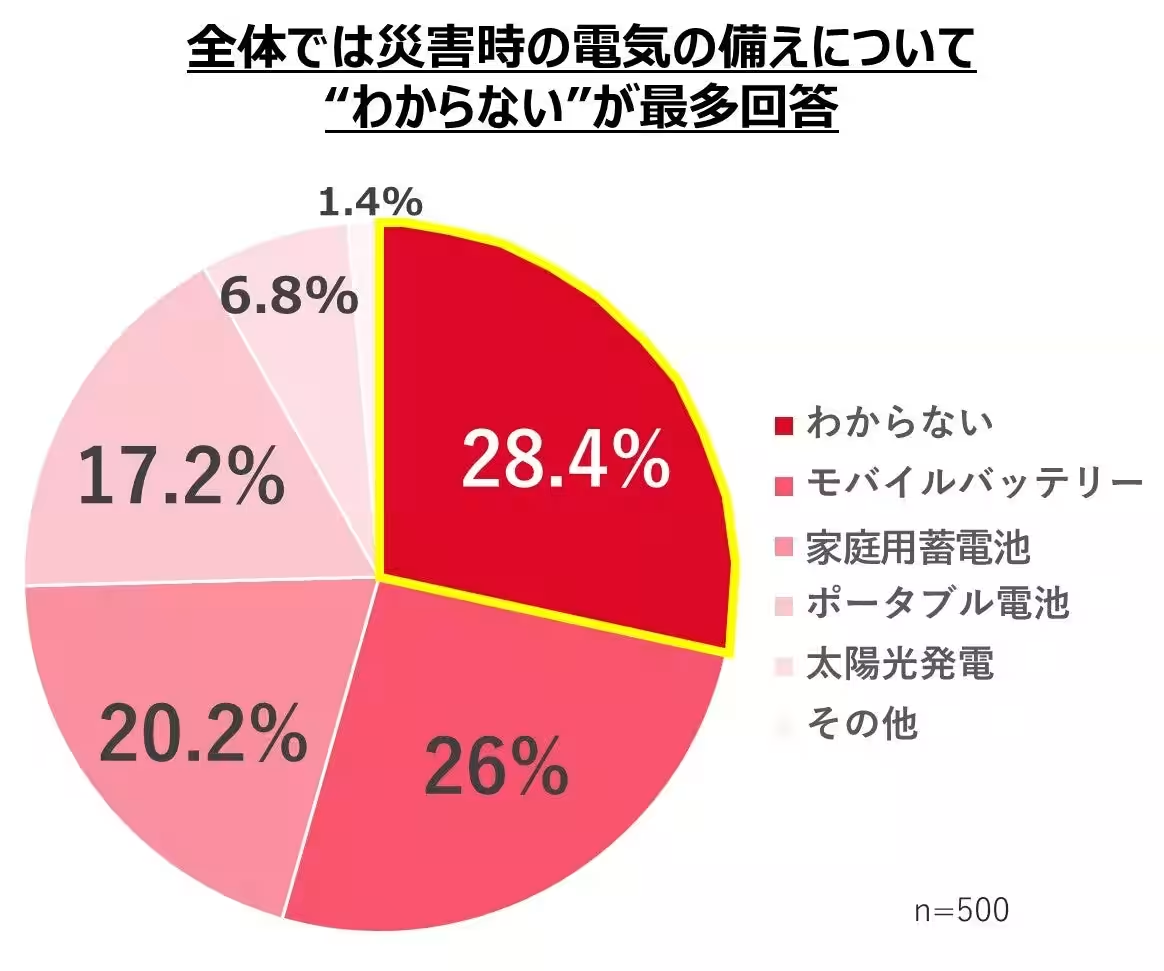

具体的な備えの重要性

災害対策を講じることは、自分の命を守るためにも不可欠です。「必要なものがわからない」という回答が28.4%を占める中、より具体的な情報提供が求められています。必要な設備や資材を知ることが、災害への備えにつながるでしょう。

災害避難における電力の重要性

また、災害危機管理アドバイザーの和田隆昌氏は、在宅避難の可否に直結するのが電力であると指摘しています。特に、都市部で長時間にわたる停電が続くと、生活基盤が崩壊し、健康維持が困難になる場合もあり、これによって避難所に向かうことが必ずしも安全とは限らない結果になります。

太陽光発電とエネルギーの地産地消

こうした不安に応えるために、東京電力エナジーパートナーが提案する「でんきの地産地消」は注目を集めています。太陽光発電を利用し、停電時にも生活の質を保つ電力供給を目指しています。初期費用を抑えた導入が可能であり、家計に優しく、さらには災害時の安心感を支えます。

まとめ

これからの防災対策としては、電力の確保が必須であり、それをどう実現するかが鍵になります。私たちは日常生活で電気がどれほど重要であるかを再認識し、具体的な備えを進めることが求められています。新しい防災常識として、家庭での電力備蓄の重要性を知っておく必要があります。自分自身と家族を守るための備え、あなたはすでに始めていますか?

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。