防災意識調査: 避難の重要性と情報収集の現状について

防災意識調査: 避難の重要性と情報収集の現状について

2025年7月、株式会社クロス・マーケティングが実施した「防災に関する調査(2025年)意識編」の結果が発表されました。今年も多くの地域で自然災害が発生しており、私たちの防災意識と対応方法が大きな関心を集めています。本記事では、調査結果をもとに防災意識や避難場所と避難所の理解、また情報収集の手段について詳しく見ていきます。

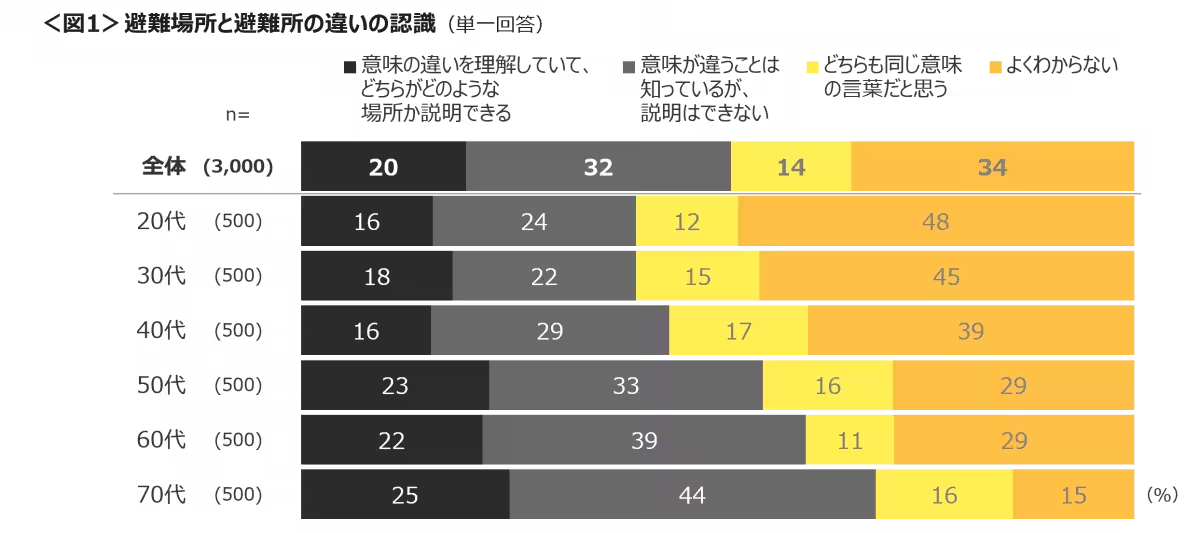

避難場所と避難所の認識の現状

調査結果によると、避難場所と避難所の違いについて正しく理解している人は少数派であり、「わからない」と答えた人が34%、「意味は知っているが説明できない」という人が32%もいました。これは特に20代から40代に多く見られ、限られた理解度に驚かされます。避難所と避難場所の正しい情報を普及させる必要があると感じます。

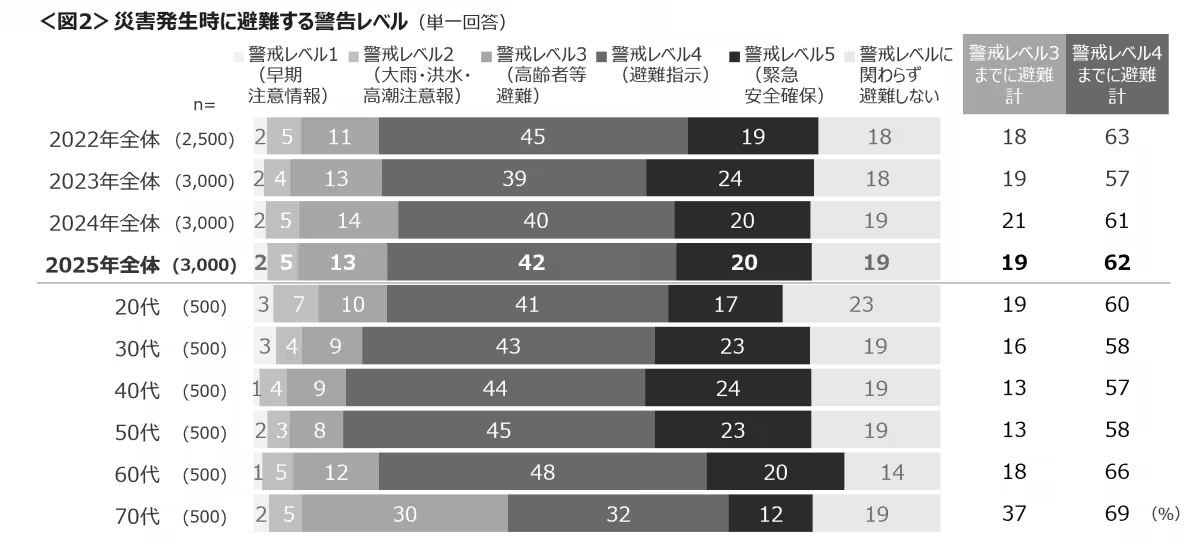

災害発生時の避難行動

災害が発生した際、どの警戒レベルで避難するかについての調査では、「警戒レベル4(避難指示)」で避難するという人が42%、「警戒レベル5(緊急安全確保)」では20%でした。また、70代の人々は「警戒レベル1(早期注意情報)」からの避難を心がけており、特に高齢者が多くを占める結果となりました。

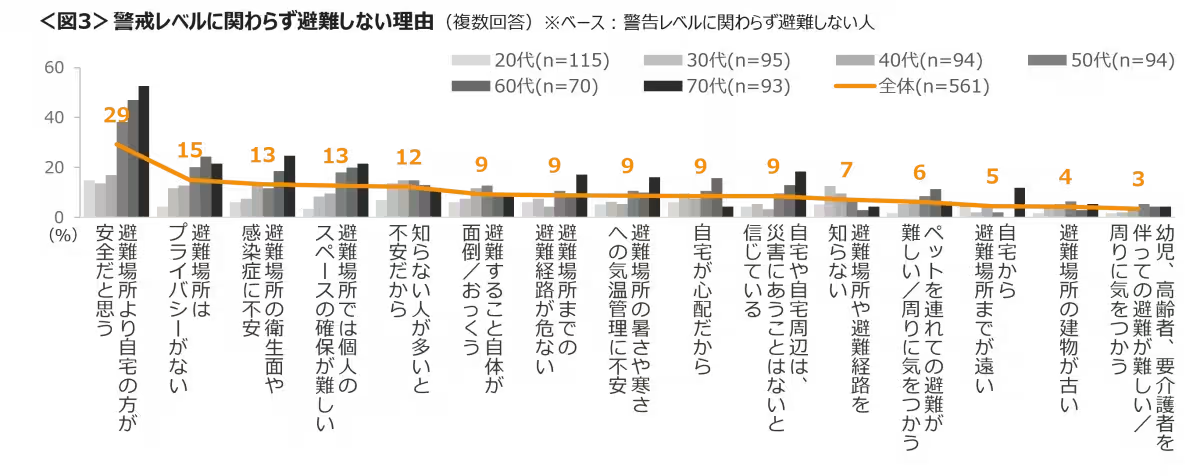

避難しない理由としては、「自宅の方が安全」といった意見が多数を占める一方、避難場所の衛生面や個人スペースの確保などに不安を感じている方も多いことが分かりました。これは特に60~70代に顕著でした。

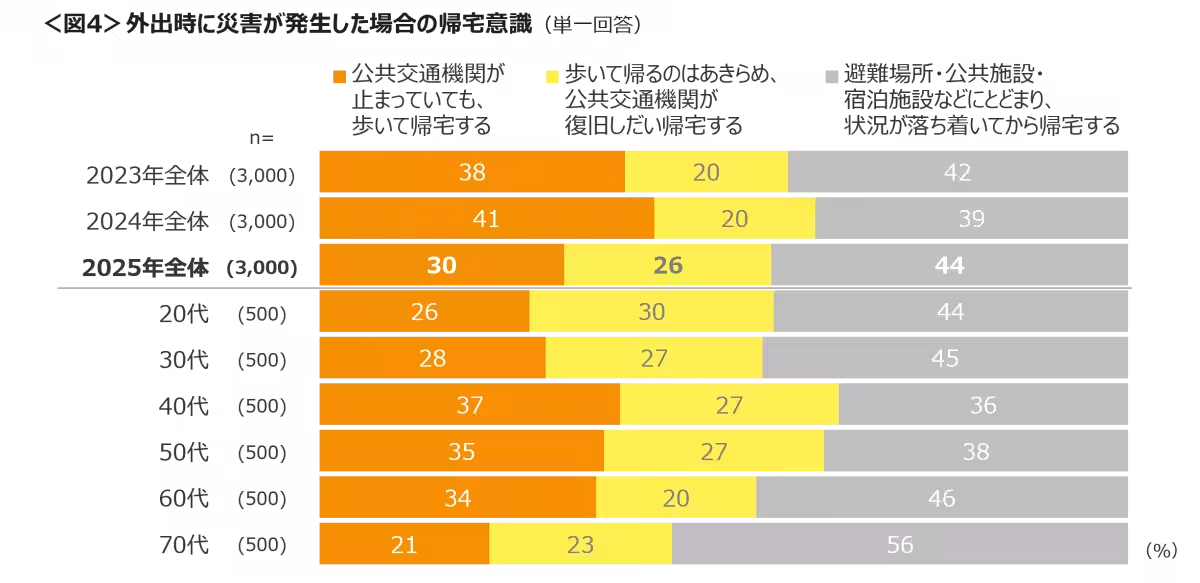

災害時の帰宅意識

外出中に災害が発生した場合に関する認識は、自宅への帰宅意識が強いことが示されています。「避難場所にとどまり、状況が落ち着くまで待つ」と答えた人が44%、「公共交通機関が止まっても歩いて帰る」という回答が30%ありました。特に40代から60代の人々に高い割合が見られました。

不安な自然災害と防災の必要性

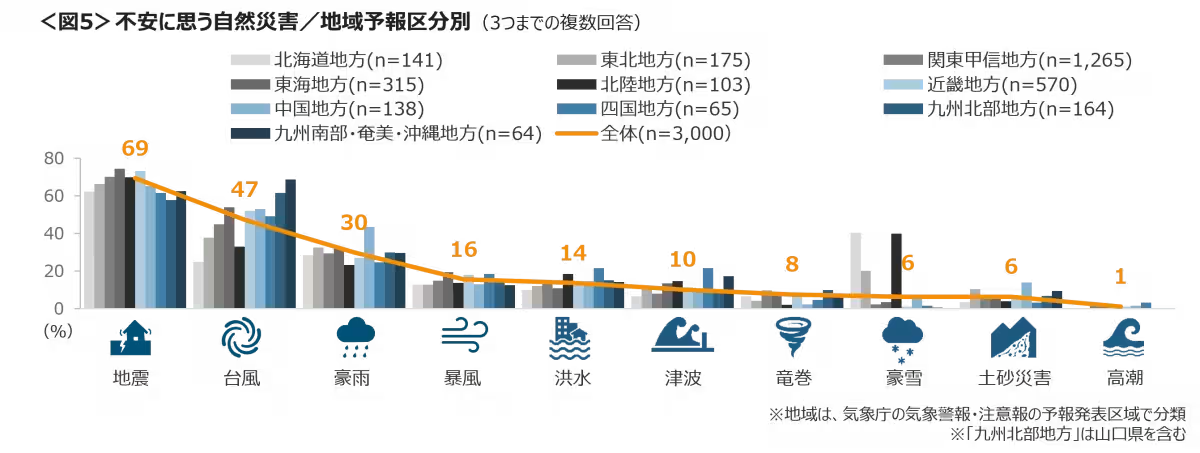

調査で不安を感じる自然災害としては「地震」が69%で最も高く、続いて「台風」が47%、「豪雨」が30%という結果が出ました。九州地方では「台風」に高い不安を感じている人が多いことも特徴です。

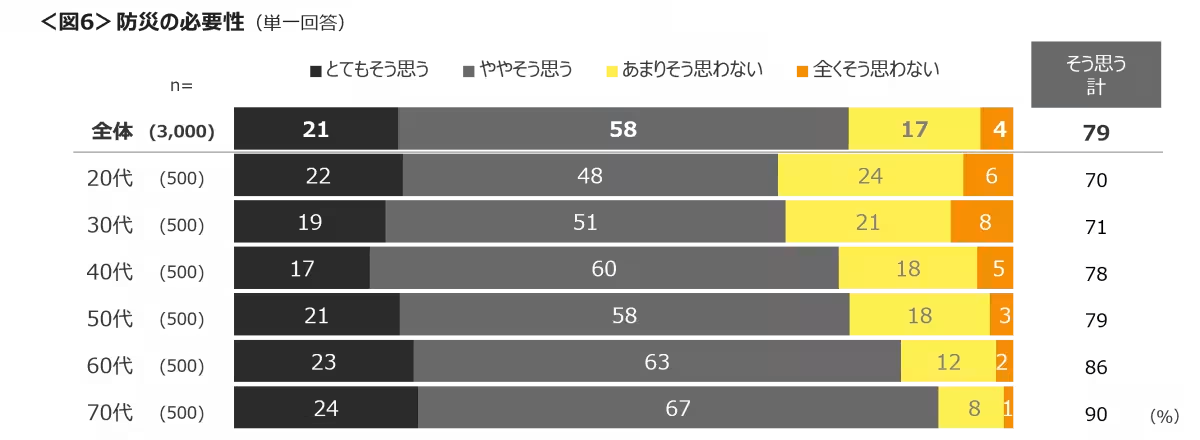

防災の必要性については、79%の人が「とても+ややそう思う」と回答し、年代が上がるほどこの認識が強まることがわかりました。70代では90%に達します。

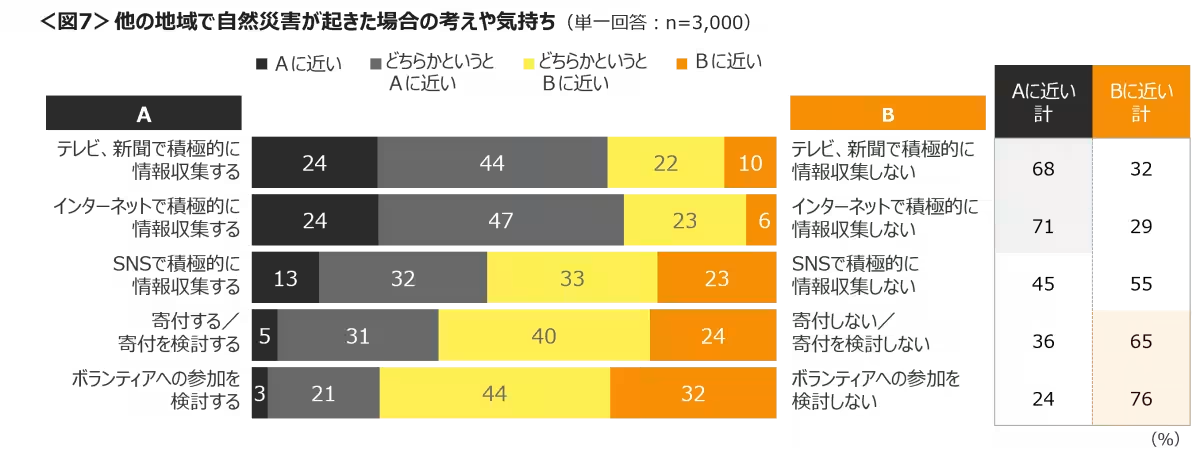

他地域の災害に対する考え方

他地域で自然災害が発生した際の情報収集方法では、「テレビ・新聞」や「インターネット」を通じた積極的な収集が約7割に上りますが、SNSは半数以下という結果になりました。このデータは、偽情報や誤情報の問題から、SNSの情報収集が慎重になっていることを示唆しています。

まとめ

自然災害への不安が高まる中、正しい避難場所の認識や情報収集手段の見直しが求められています。特にSNSの利用があまり進んでいない現状を踏まえ、正確で迅速な情報拡散が急務です。今後も防災意識を高める取り組みが必要です。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。