九州大学と表示灯が進めるユニバーサルデザインの地図制作

九州大学と表示灯が共同研究で目指すユニバーサルデザインマップ

近年、全国の鉄道駅や市役所、観光案内所で使用される周辺案内地図において、色覚バリアフリーを実現する取り組みが進んでいます。表示灯株式会社と九州大学の共同研究は、全ての人が平等に情報にアクセスできる社会を目指す大きな一歩です。このプロジェクトでは、色覚や視力に差がある人々に向けた‘ユニバーサルデザインマップ’の開発が進行中です。

色覚バリアフリーマップの背景

2024年に施行された改正障害者差別解消法により、アクセシビリティに対する意識が急速に高まっており、すべての人が平等にサービスを受けることが重要とされています。その中で、表示灯は全国に色覚バリアフリー地図を展開し、周辺案内地図のユニバーサルデザイン化を推進しています。これにより、色覚特性に配慮した地図を制作することで、利用者がより使いやすい環境を作ることを目指しています。

九州大学との共同研究

表示灯は、九州大学大学院の須長正治教授と共に、視覚情報処理とデザインの応用に関する研究を行っています。この共同研究では、公共地図を色覚障害者と健常者の両者に適したデザインにするための折衷点を探求しています。研究の中で実施されている実証実験では、色覚特性が異なる利用者が均等に理解できるよう、色彩の設計に関するさまざまなシミュレーションが行われています。

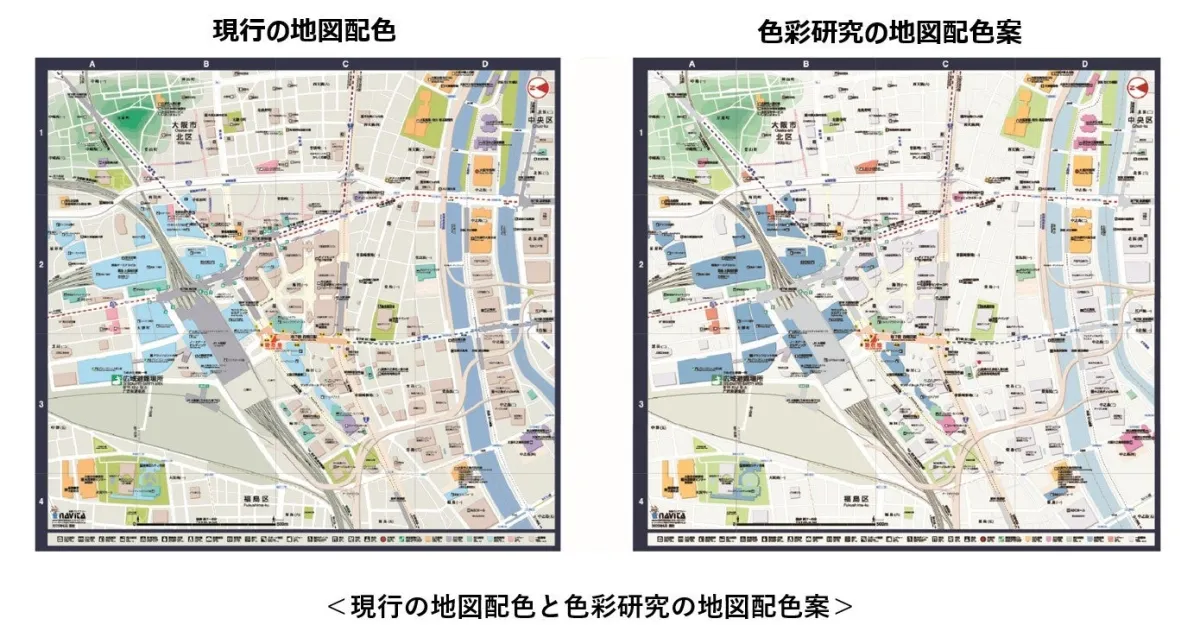

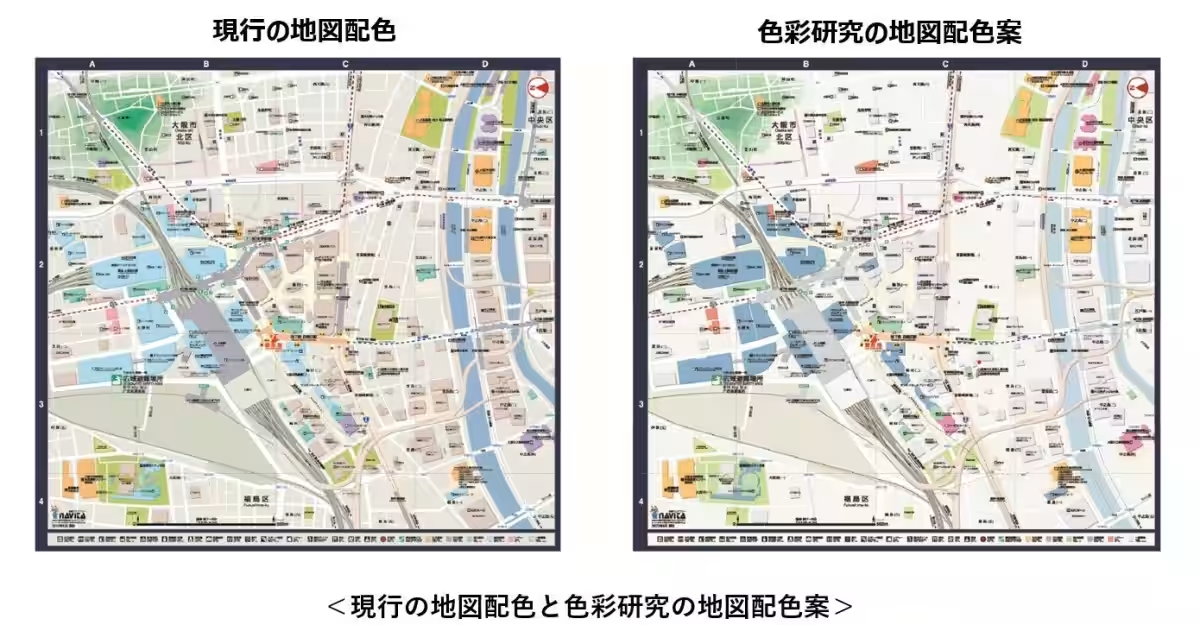

具体的な配色設計の取り組み

このプロジェクトでは、公共の場における地図デザインの色彩設計が特に重要視されています。具体的には、公共施設や文化施設、商業施設など各種施設に対しては、色相型の配色が採用されています。これは、トーンが一致する5つの色を使用し、可読性を高めるために明るさの異なる灰色をベースにした配色が行われています。また、緑地や水域については固有色をしっかりと反映させ、直感的な理解を促しています。

研究成果と今後の展望

2025年には、共同研究の成果について発表する場が設けられており、九州大学大学院の院生、山﨑氏が色覚に関するデザインの知識や技能の重要性を分析し、「発表奨励賞」を受賞しました。これは、少数派色覚のデザイナーが業務をスムーズに行えるための指南書づくりの一環として行われたものです。山﨑氏は、この取り組みを通じて、色覚に関係なくデザイン業務が行える未来を構築することに意欲を燃やしています。

今後、表示灯は鉄道事業者など関係者の理解を得ながら、研究成果を周辺案内地図に順次反映させていく予定です。すべての人が使いやすい地図を実現し、公共空間における情報のアクセシビリティ向上を果たすことが目標です。色覚バリアフリーとデザイン性の両立を目指し、さらなる発展に期待が寄せられています。

関連リンク

サードペディア百科事典: 九州大学 表示灯 ユニバーサルデザイン

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。