WOTAが発表した新しい応急給水手法の成果と期待される効果

WOTAが提案する新たな応急給水手法

WOTA株式会社が、国土交通省国土技術政策総合研究所から受託した「災害時における応急浄水と応急給水の一体的運用に関する研究」が、注目を集めています。この共同研究は、NJS株式会社及びメタウォーター株式会社と連携し、大規模災害時における革新的な応急給水手法の有効性を探求するものです。

生活用水不足がもたらす影響

令和6年に発生した能登半島地震を振り返ると、長期にわたる断水により避難者の生活環境が著しく脅かされました。飲用水は確保されたものの、入浴や手洗いなどの生活用水は、飲用水の10倍から100倍の量が必要とされ、従来の給水体制では対応しきれないことが浮き彫りとなりました。特に、避難所での衛生環境を維持するためには、必要な生活用水の供給が不可欠ですが、その確保がボトルネックとなっています。

このような課題に応えるため、政府も生活用水の確保に向けた施策を強化しています。例えば、内閣府は災害対応方針の見直しを行い、避難生活環境の指針には、スフィア基準に基づく入浴機会の確保が盛り込まれました。さらに、2030年を目途に全市区町村がスフィア基準に基づく備蓄を整える目標も設定されています。

新たな試みと調査の目的

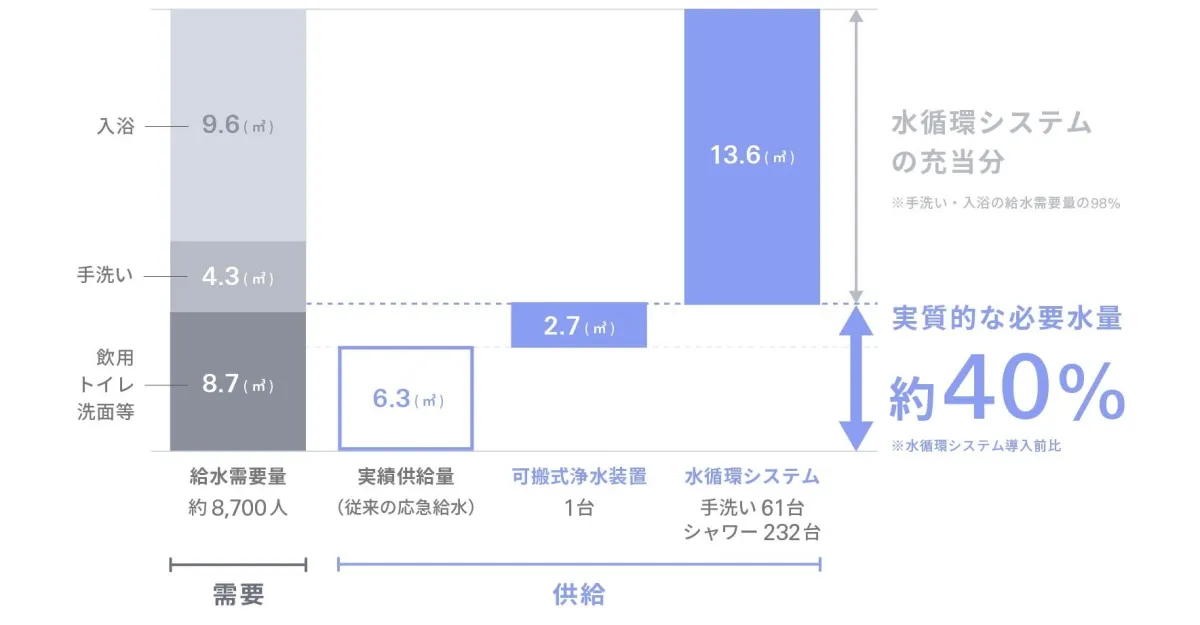

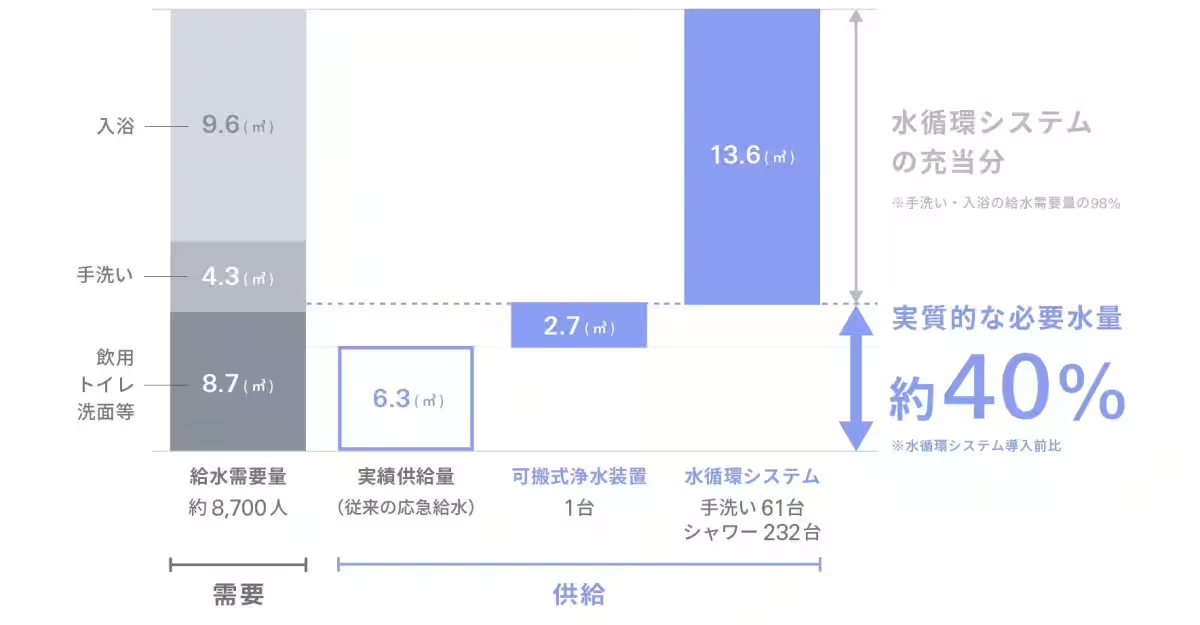

本研究の中心的テーマは、生活用水を確保するために、水循環システムと可搬式浄水装置を活用した応急給水の効果を検証することです。具体的には、珠洲市をモデルケースとし、長期の全域断水を考慮した定量的な効果を算出しました。研究の結果、可搬式浄水装置と手洗い・入浴用の水循環システムを組み合わせることで、必要な給水量を40%も削減できる可能性が示されたのです。

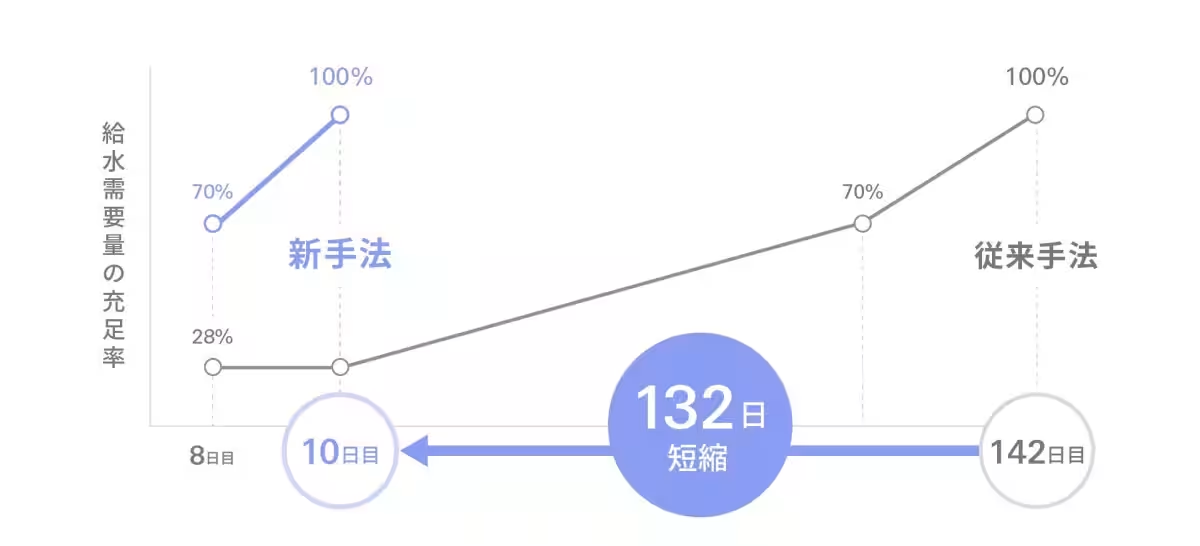

特に注目すべきは、入浴や手洗いの水量を9割以上削減できることにより、全体的な水利用効率が劇的に向上する点です。この新しい手法の導入により、避難者の給水需要を満たすまでの期間も、従来の142日から10日に大幅に短縮されました。

今後の展望と準備の重要性

今後は、断水リスクを視野に入れつつ、避難者の給水需要の可視化を進め、社会的な合意形成が求められます。また、水循環システムを含む生活用水資機材の必要数量を全国的に整理し、不足分の事前準備と運用の標準化が急務です。これにより、実効性を高めることが望まれます。

WOTAは、政府や自治体、企業との連携を強化し、災害時の生活用水供給と衛生環境確保に寄与する取り組みを推進します。今後も災害時の生活用水不足やその対応についての調査を続け、標準化に向けた活動を展開していく意気込みです。

まとめ

今回の研究成果は、災害時における生活用水の確保という重大な課題に対する新たな道筋を示唆しています。WOTAの取組みが、今後の災害対応において重要な一助となることが期待されます。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。