都市の花暦:気候変動がもたらす開花の多様性とその影響

都市の花暦:気候変動がもたらす開花の多様性とその影響

岡山大学の研究チームが、大都市における植物の開花パターンの変化について新たな知見を発表しました。特に、在来の一年草「ツユクサ」に着目し、都市環境下での開花フェノロジー(開花時期や期間)の多様化がもたらす影響を探ることを目的としています。この研究は、岡山大学大学院環境生命科学研究科の藤原日向大学院生、山口寛登大学院生、中田和義教授、勝原光希助教らの共同研究によって成し得たもので、2025年9月22日に「Journal of Applied Ecology」に掲載されました。

研究の背景と目的

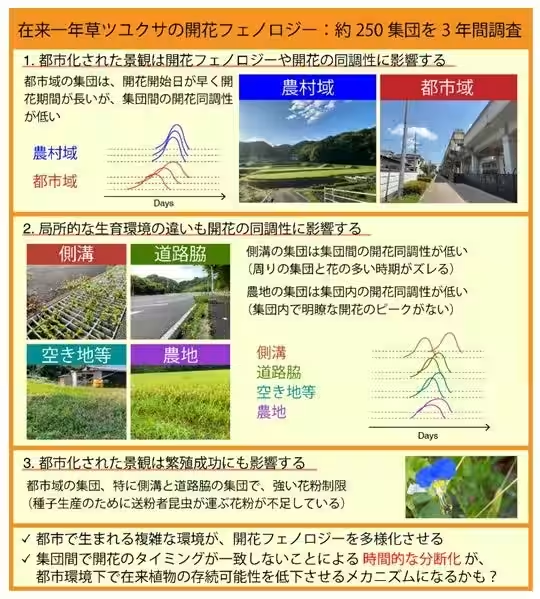

植物の開花は、気候変動や都市開発といった環境要因によって大きく影響を受けます。そこで、農村域と都市域におけるツユクサの開花フェノロジーを比較するため、研究チームは4つの調査エリアを設定し、約250のツユクサ集団に対して週一回の開花量調査を3年にわたって実施しました。具体的には、都市環境における集団間の開花一致性に注目し、周囲での開花時期のずれが在来植物の生存にどのように影響するかを解明しようとしました。

研究の結果

調査の結果、都市環境ではツユクサがより低密度で分布し、また各集団間の開花の同期が低下する傾向が見受けられました。これは、都市環境による「時間的分断化」が影響している可能性を示唆しています。具体的には、側溝や公園、残存する農地といったさまざまな局所的な環境が開花のタイミングにズレを生じさせ、その結果、花粉の受粉者昆虫によって運ばれる花粉が制限される状況が考えられます。このため、都市環境での植物の繁殖成功率や存続可能性が低下するリスクがあることが分かりました。

インタビュー:研究者の声

藤原大学院生は、この研究を通じて人為的環境の急速な創出が在来植物に与える影響について新たな視点を提供したいと述べました。「調査は3年間、毎年6月から11月にかけて行いましたが、厳しい時もありました。でも、その努力が実を結んだことを嬉しく思います」と彼は感慨深く語ります。また、勝原助教は、「学生と共に取り組んだ研究が形になり、素晴らしい成果が出たことに感謝しています。この成功は、次の世代にも引き継がれるべき期待です」と期待を寄せました。

今後の展開

この研究成果は、持続可能な都市生態系の構築に向けた重要な知見となることが期待されています。都市化が植物の開花に与える影響を明らかにすることで、今後の都市計画や生態系保全に貢献できるでしょう。岡山大学はこの研究を基にして、地域の持続可能性を考える上での更なる議論を促進していくことを目指しています。

このように、都市環境での生態系メカニズムの解明は、私たちの暮らす環境をより良くするための第一歩です。そして、植物の生態を理解することは、自然と調和した未来の都市を築くために不可欠な要素となるのです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。