特発性多中心性キャッスルマン病の新たな発見は根治療法への道を拓く

特発性多中心性キャッスルマン病の新たな発見は根治療法への道を拓く

2025年10月26日、岡山大学から発表された研究は、特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)の病態に重要な影響を与える分子の存在を示しました。この研究により、iMCDの一タイプであるiMCD-IPLについて新たな知見が得られ、世界に向けて発表されました。

特発性多中心性キャッスルマン病(iMCD)とは?

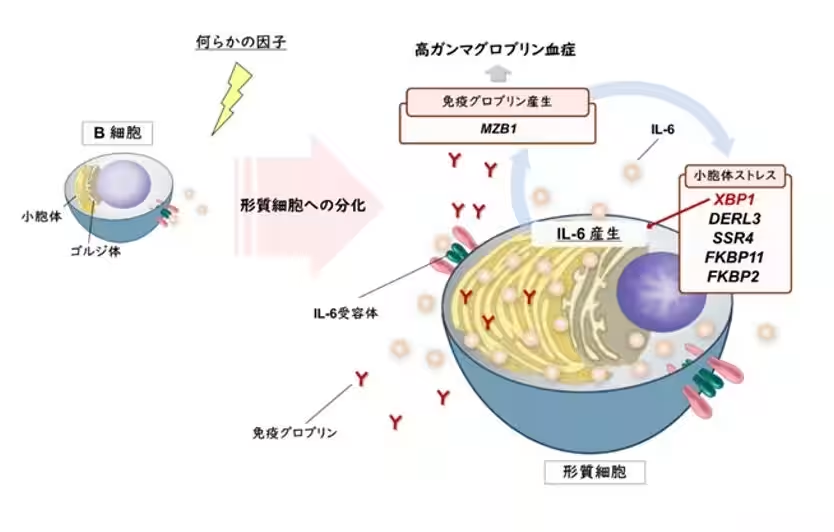

iMCDは、日本人に多く見られる病気で、全身のリンパ節が腫れることや発熱、貧血といった症状を引き起こす原因不明の疾患として知られています。この病気はIL-6という炎症を引き起こす物質の増加が特に関連深いことが示されており、IL-6阻害剤が効果を発揮しますが、根本的な治療法は未だ確立されていません。これが患者にとって長期的な薬物療法を強いる大きな問題となっています。

研究の主なポイント

岡山大学の大学院保健学域、特に錦織亜沙美助教とその研究チームは、iMCD疾患の遺伝子やタンパク質の発現を細かく調査しました。この研究において、iMCDのタイプごとにIL-6を生成する細胞が異なることを初めて明らかにしました。また、iMCD-IPLにおいて特定の遺伝子が活性化することでIL-6が過剰に生成されることが確認されました。これにより、iMCDの病態解明が大きく前進することが期待されています。

研究の成果と今後の展望

この研究の結果は、iMCDの病態を理解する上での重要な一歩といえるでしょう。従来の対症療法からの進展が期待され、将来的には根治療法の確立に繋がる可能性があると錦織助教は述べています。iMCDがもたらす苦痛に苦しむ患者に対して、より効果的な治療の提供ができる日は近いかもしれません。

具体的な遺伝子の関与

具体的には、iMCDに関連する遺伝子として、IL-6を生成する過程に特有の遺伝子が関与していることがわかりました。この知見は、治療薬の開発や、将来的にはより効果的な治療を生み出すための重要な手掛かりとなります。iMCD-TAFROタイプとの比較においても、その仕組みが異なることが理解でき、より深い病態理解が得られました。

結論

今回の研究は、岡山大学が注力する医療研究における重要な成果であり、特発性多中心性キャッスルマン病に関する新たな扉を開くことになるでしょう。将来的には、根治療法が確立されることで、患者のQOL(生活の質)が向上し、苦しむ人々の希望となることが期待されます。これからの研究の進展に期待を寄せたいところです。

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。